◆オーディオラック

新築を機会に簡易的なオーディオルームの構想を1985年2月 より考え、1階10畳洋間へオーディオラックとスピーカ設置場所 を組み込む様にした。

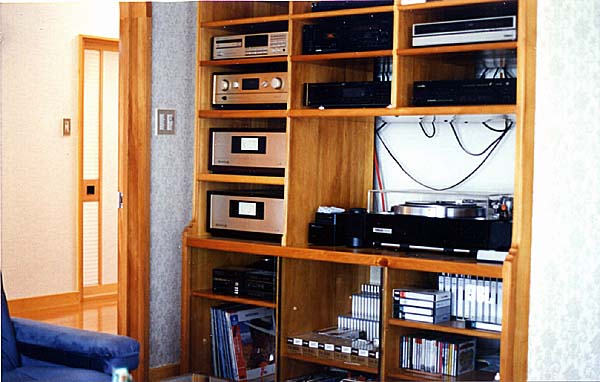

ラック自体は下図の様にレコードプレーヤが床に座った状態での アーム操作が可能な位置と、そこを基準としてプリアンプとパワー アンプのサイズを基準にしてラックサイズを決定した。

そしてプリアンプより上部には一般的なオーディオ機器の高さを 考慮したサイズにより2段用意し、今後も考えられる拡張性を考慮 して下図の様なラックレイアウトとなった。

それまでには意外と高出力だったカセットデッキであるPion eerのCT−A9のヘッドホン出力にてJBLの4343を直接 駆動していたのだが、意外とこれがしっかり駆動できてしまい普通 に聞いている分には問題無いレベルで使用できていた。

その後、映像関係もビデオでは画質的に問題があった為に、レー ザーディスクがデジタル音声対応になった初期モデルを導入し、大 画面テレビでも観賞にも耐えられる様にした。

そしていよいよ翌年の1986年にはDATも登場したが、秋頃 までに各社出揃うのを待ち仕様を確認した上で、光・同軸デジタル 両方に対応していたPioneer製の初期モデルを導入し、とり あえずはデジタル出力の無いCDプレーヤだった為にアナログ入力 からの記録で利用していた。

そしてこの頃はCDがメインになり、レコードの生産も終了と言 った切り替え時期だったが、今までのレコード盤を再生する目的と 一番大きなスペースが空いたままでは寂しい為に、とりあえず予定 していたYAMAHAのGT−2000をオプション装着により年 末まで導入した。

◆フロントスピーカ周辺

メインのフロントスピーカにはJBL製の4343を使用してい るが、1本あたりの重量が100kg弱と重い為に床の下には柱を 支える構造と同じコンクリート柱を使用し、スピーカの真下部分だ けを補強する構造にしてある。

これは重量物に対する床板の補強と言う他に床鳴り防止としても 有効な手段であろう。

そしてこの4343は下図からもわかる様に下部には46cmの スーパーウーハーが取り付けてあり、スピーカレイアウトからも底 板に寄って取り付けてある。

その為にこのまま直接床置きでは床からの反射音が大きくなって しまい、いくら床にカーペット等を敷いても反射音が防ぎきれるも のではなくなるだろう。

この事からもスピーカを設置する部分は100mm以上の段差を 付けてあり、できるだけ床からの反射音を防ぐ様にしたものの、実 際にはカーペットを敷かない時にはかなりの反射音で、最初のうち は吸音性の良さそうな座布団を置いて対策していた。

その後はカーペットを敷きスピーカ自体も四隅を50mm程度の 大型ゴム足にして低域による床鳴りを低減させているが、左側が壁 になっており右側はカーテンとガラス窓の為に、どうしても左の壁 による反射が大きく右側のカーテンが開けても閉めても吸音性が良 い為に、設置当初からどうしても左側の方が強く聞こえてしまうの が難点である。

これらの対策は盾タイプのラスク等を利用しないとどうしようも ない様である。

そのテレビは28型を設置してありスピーカが真横に出るタイプ だった事もあり音が聞き難く、急遽同時期に発売されていたミニコ ンポ用の単品販売3ウェイスピーカを購入して設置してある。

このテレビ背面は出窓にしてもらい、テレビのブラウン管部分の 突起を出窓側に逃がす様にし、テレビ台部分があまり前面にせり出 さない様にする事で圧迫感を減らし、できるだけスピーカ設置時の 前面とのバランスを保つ様にしてある。

そして冷暖房機器についてはまだ石油ファンヒータのままである が、どうしても燃焼直後2時間以内の結露がひどくスピーカのサイ ド面には汗をかいたかの様に水滴が流れ落ちてしまう。

その為に翌年にはこの部分に冷媒加熱形エアコンを導入し、1台 で冷房・暖房として稼動できる様にしており、室外が氷点下の時に も石油で加熱する事からヒートポンプ式だけのエアコンと比べると 比較にならないぐらいに部屋が暖まる。

当時はまだ東北地区試験販売の頃に購入したのだが、冷房が6畳 なのだが暖房は20畳と冷媒加熱の効果が大きい事がわかる。

メインに戻る オーディオ関係に戻る オーディオルームに戻る