◆電源などの配線について

オーディオラックの上3段の部分には比較的消費電力が少ない機器が配置される為に右図の様な松下電工の接地ラインコンセント(WK8154 ¥3,300)を各段毎に1本づつ横に取り付けて使用している。

オーディオラックの上3段の部分には比較的消費電力が少ない機器が配置される為に右図の様な松下電工の接地ラインコンセント(WK8154 ¥3,300)を各段毎に1本づつ横に取り付けて使用している。このコンセントは4個口である程度間隔をおいて配置されている為に、ラックの後ろでもコンセントを抜き差しし易い位置に来る。

配線の方も3個所で済むようになる為に、取り付け作業も簡単になる。

その他のコンセントは全て左図の様な接地ダブルコンセント(WN1512K ¥430)を使用しており、接地付きのコンセントの製品を使用しても大丈夫なようにしてある。

その他のコンセントは全て左図の様な接地ダブルコンセント(WN1512K ¥430)を使用しており、接地付きのコンセントの製品を使用しても大丈夫なようにしてある。しかしパワーアンプの部分だけは、接地付きのシングルコンセントをアンプ毎に取り付けてある。

各接地付きコンセントにはBLプレートを使用し、右図の様な取り付けとなる。

各接地付きコンセントにはBLプレートを使用し、右図の様な取り付けとなる。これらの電源は、ブレーカのある分電板にオーディオ機器専用のブレーカを用意し、ここよりラック部分で使用する電源のみに配線している。

これは、隣の部屋と一緒だったりすると蛍光燈の点灯・消灯時のノイズや、電気こたつや電気毛布などの位相制御時のノイズなどがのりやすい為に、極力ブレーカで分けた方が良い。

◆その他の配線について

スピーカの配線においては、トーレンス製の極太ケーブルを使用している為に右図の下にある様な大穴テレホンガイド(WN3022 ¥45)をアンプ側・スピーカ側共に使用しケーブルを引き出している。

スピーカの配線においては、トーレンス製の極太ケーブルを使用している為に右図の下にある様な大穴テレホンガイド(WN3022 ¥45)をアンプ側・スピーカ側共に使用しケーブルを引き出している。スピーカケーブルは床の下を通しており壁の中を通してこの大穴テレホンガイドより引き出すが、アンプのスピーカ端子はかなり大型な為にそのまま取り付けられたが、スピーカの方が取り付けられず、スピーカ側のコード先端に圧着端子を使用して処理している。

この圧着端子は極太コードからΦ2mm位の棒状の物に変換するものを使用した。

あまり極太を使用しないのであれば、左図の様な専用のスピーカ端子(WN4811 ¥1,350)も用意してある為に利用すると便利である。

ただこの端子は4本分の端子が出ている為にアンプの後ろ側は1個で済むが、今回の様にスピーカが離れている場合には2端子だけ使用して両端に1個づつ使用する必要がある。

あまり極太を使用しないのであれば、左図の様な専用のスピーカ端子(WN4811 ¥1,350)も用意してある為に利用すると便利である。

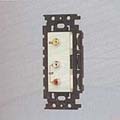

ただこの端子は4本分の端子が出ている為にアンプの後ろ側は1個で済むが、今回の様にスピーカが離れている場合には2端子だけ使用して両端に1個づつ使用する必要がある。 また、ビデオとモニターの間には右図の様なAVコンセント(WN4822 ¥2,200)を使用すると映像と音声の信号をやり取りでき便利である。

また、ビデオとモニターの間には右図の様なAVコンセント(WN4822 ¥2,200)を使用すると映像と音声の信号をやり取りでき便利である。この際に使用するケーブルは、映像はそのまま同軸ケーブルである5C−2Vあたりを使用し、音声にはシールドのしっかりして外皮の厚い物を使用する様にする。

もし適当なケーブルが無ければ音声側も同軸ケーブルで配線する事をお薦めする。

インピーダンスの問題などもあるが、シールドもしっかりしていてケーブル容量が少ない為に高域の減衰が少ない為に、ケーブルを延ばしても良い結果が得られる。

音声だけを配線するのであれば、左図の様なオーディオ用信号コンセント(WN4821 ¥1,350)を使用すれば、1つのコンセントボックスにこの部品が3つ取り付けられる為に6チャンネル分の音声信号の配線ができる。

音声だけを配線するのであれば、左図の様なオーディオ用信号コンセント(WN4821 ¥1,350)を使用すれば、1つのコンセントボックスにこの部品が3つ取り付けられる為に6チャンネル分の音声信号の配線ができる。モニターに音声を余分に引いておくことで、モニターにアンプとスピーカが付いているものであれば、録画時やちょっとしたモニター時に音声を出せて便利になる。

◆冷暖房について

新築当初は右図にある様な石油ファンヒータを使用していた。

新築当初は右図にある様な石油ファンヒータを使用していた。しかし燃焼時に発生する水分と、地形による湿気の多さでと部屋の湿度が80%を超える事が多く、暖房をしてから2時間くらいは湿度が上がる一方でスピーカの側板には水滴が流れ落ち、これでカビの原因となる他、DATは必ずと言っていいほど結露し動作しなくなってしまっていた。

ひどい時にはCDを再生中にディスクが結露し検出できず、音が途切れてしまう事もあるほど湿度が高かった。

この様な設備をおいた部屋ではFF式のファンヒータは必需品で、湿気を発生しないようにする必要がある。

この様な設備をおいた部屋ではFF式のファンヒータは必需品で、湿気を発生しないようにする必要がある。また夏場は冷房も設置するとなると2台の冷暖房をどこにどうやって設置するかが問題となる。

特に暖房は普通の冷暖房タイプのエアコンでは、室外機が0℃以下になると暖房能力が発揮できず、部屋が暖まらなくなってしまう。

また壁に室内機を取り付けるばあいは、よほど設置場所を考えないと見た目のバランスが悪く、このオーディオルームもスピーカを置いている面にしか取り付けられない条件があった為に、松下電器より販売されている冷媒加熱型エアコンを採用した。

これは普通の冷暖房エアコンは夏場は問題ないが、冬場で室外が0℃を下まわる時には暖房能力が低下してしまう所を石油バーナーで冷媒を加熱して室内に送り込むものである。

この冷媒加熱型エアコンを使用すると、室外機と室内機はガスの配管のみで良く、石油の配管は室外機までつなげば良い為に、石油を室内に引き込まない為に安全で取り付けも普通の冷暖房エアコンと何ら変わらない。

価格は35〜40万円と多少高めに感じられるが、FF式の石油ファンヒータと冷暖房エアコンをセットで購入した事を考えるとけして高い物ではない。

冷暖房能力もここで使用したものは冷房が6畳となっているのにもかかわらず、暖房は15畳近くもの能力があり十分である。

ただ冷媒の異常加熱防止の為か、つけ初めはずっと点火しておらず入・切を繰り返す為に多少暖まるまで時間がかかる。

最近ではインバータタイプやLPガス対応品も出ているようで、特にLPガス対応品は20万円からと安くガスの消費量による金額が安ければ手頃である。

メインに戻る オーディオメニューに戻る オーディオルームに戻る

1998年5月メニューに戻る