(BSアンテナ取付材料・分配器・埋め込み器具)

◆追加材料の手配

先に購入した部材については地上波デジタル放送の受信実験的

な材料を中心的に購入したが、チューナが付いていると言う事か

らデジタルBS/110゜CS用アンテナも購入した。

先に購入した部材については地上波デジタル放送の受信実験的

な材料を中心的に購入したが、チューナが付いていると言う事か

らデジタルBS/110゜CS用アンテナも購入した。そして今年の冬は12月から今までに無い大雪で、屋外でのア ンテナ仮設置は不可能となり急遽デジタルBS/110゜CS用 アンテナの設置が優先となった。

その為にそれらの取付材料を追加購入する事となったが、実際 に取り付けて見ようとすると家の壁面内部が予定外の構造だった りした為に、取り付けビス等も壁面構造に合う様な物を新たに用 意する必要が出てきた。

◆BSアンテナの固定材料について

今回デジタルBS/110゜CS用アンテナを取り付ける金具

としてDXアンテナのMHW−701を用意したが、この金具は

左図の右側方向にある平らな面に取り付けネジ穴が開いている。

今回デジタルBS/110゜CS用アンテナを取り付ける金具

としてDXアンテナのMHW−701を用意したが、この金具は

左図の右側方向にある平らな面に取り付けネジ穴が開いている。

この部分にあるネジ穴径はφ5.5となっており、当初取り付 けビスとしては右図にあるコースレッドを使用する予定だったが 、こちらはネジ径が約φ2.0と小さくネジ頭がなんとか抜けな い程度の為に使用するのは不可能で別途ビスを用意する事にした 。

このコースレッドは以前 レガシーのスピーカボックス を製作した時の残りで、24mm/18mm厚ベニア合板の厚さ 方向にねじ込んで使用しても、ベニア合板自体が割れない様にと 選択してあった為にかなり細い径となっていた様である。

家を建てたばかりの頃はアナログのBS放送しか無く、当時N

HKだけの為に必要性が無くアンテナを取り付けなかったが、い

ずれ民放でも放送を開始する事を前提に線材だけは通していた。

家を建てたばかりの頃はアナログのBS放送しか無く、当時N

HKだけの為に必要性が無くアンテナを取り付けなかったが、い

ずれ民放でも放送を開始する事を前提に線材だけは通していた。

しかし、線材を引き出したのが左図の様に道路面から直接見え る場所である事と、雨戸の収納部分がある事や雨樋を交換した際 に各柱毎に全て取り付けてしまった事からアンテナが取り付けら れなくなってしまった為に、このケーブルは何れ屋外の監視カメ ラ用に使用する事とする。

その為に、今回は用意したデジタルBS/110゜CS用アン テナは2階に取り付ける事とし、右上図の様に玄関先上部が出窓 同士で凹んでいる為に風当たりに関しても条件的に良く、特に西 風が強い事から右上図の中央にある窓の左側部分に取り付ける事 にした。

そして、今回取り付け様とした壁面を調べてみると柱と窓枠が 狭い事もあってか意外と縦方向の補強が何も無く、とてもアンテ ナを固定できる程の強度が保てない事がわかった。

その為に急遽窓の反対側を調べてみると壁の中心付近に太い柱 が縦方向に入っている事から、この柱をめがけて取付金具を固定 する事にした。

また、丁度この真下付近に今回アンテナ線を取り込むオーディ オルームがある事から、線材の取り込みに関してはこちらの壁面 の方が条件的に良い事になる。

取り付けネジに関してはアンテナ取付金具のネジ穴がφ5.5

の為にφ5.0当たりが望ましいが、長めのネジとしてはなかな

か無く左図の様な物を用意してみた。

取り付けネジに関してはアンテナ取付金具のネジ穴がφ5.5

の為にφ5.0当たりが望ましいが、長めのネジとしてはなかな

か無く左図の様な物を用意してみた。本来φ4.0程度でナベビス形状を探したが無く、右図の様に ネジ頭部分がサラ状になっており、アンテナの取付金具から大き く浮かない様に、φ3.0の太さを使用する事でこのネジ頭のサ ラ部分が2/3以上入り込む状態の物を選択し、あまりネジ頭が 浮いた状態にならない様にした。

また以前のコースレッドは45mmであったが、外壁がベース の板材にコンクリートが塗られ、更に表面には凹凸のある塗装が してある為に、おおよそ20mm弱の厚さと仮定すると全長が4 5mmでは若干短い気がする。

その為に今回は屋外で錆も考慮し75mm長のステンレス製の ビスを用意し、予備として90mm長のユニクロメッキビスも用 意したが、90mm長のステンレスが無かった為に急遽用意した 。

ほとんどの場合には75mmもあれば十分で、90mmを直接 柱に打ち付けても反対側から飛び出す事は無いが、まれに壁面内 部には構造上長方形の柱が使用されている場合がある為に、取り 付け時には注意する必要がある。

◆屋外用スイッチボックスカバー

アンテナは屋外に設置する場合にはどうしてもアンテナ線を室

内に取り込む事になるが、その際にはアンテナ線を取り込んだ部

分から雨漏れしない様に注意する必要がある。

アンテナは屋外に設置する場合にはどうしてもアンテナ線を室

内に取り込む事になるが、その際にはアンテナ線を取り込んだ部

分から雨漏れしない様に注意する必要がある。その為にアンテナ線を引き込む部分には左図の様な防滴カバー を用意し、アンテナ付近に取り付けてこの部分からアンテナ線を 壁面に取り込む様にする。

この防滴カバーはスイッチボックスに取り付けられる様になっ ているが、埋め込み用の器具が取り付けられるタイプは無く図の 様に線材を直接出すタイプしかない。

コンセントに関しては防滴カバー式の物が一体構造として用意 されている為にこれらを使用すれば良いが、アンテナ線に関して は現在の所直接取り込むしか無いだろう。

この防滴カバーの取り付けにはスイッチボックスを取り付けた

い所だが、屋外にスイッチボックスが入る程の大きな穴を開けて

しまうと防水上良くなく、今回はアンテナ線の径+α分の穴しか

開けずこの防滴カバーは壁面に直接固定する事にする。

この防滴カバーの取り付けにはスイッチボックスを取り付けた

い所だが、屋外にスイッチボックスが入る程の大きな穴を開けて

しまうと防水上良くなく、今回はアンテナ線の径+α分の穴しか

開けずこの防滴カバーは壁面に直接固定する事にする。それには前記した様に壁面が薄くしっかりと固定できる程の強 度が無い事もあり、左図の様なコースレッドタイプのビスでは上 手く固定できない恐れがある事から、今回はこの防滴カバー取り 付け用として右上図の様なアンカーボルトを用意した。

このボルトは右上図のままで壁面に穴を開け挿し込み、一旦ネ ジを締め付ける事によりボルトの外側にある金属が傘の様に開い て壁面から抜けない様になる。

その為に壁の厚さを考慮したタイプを購入する必要があったが 、店舗には種類が無く径が違うが厚さが2種類に対応できる物を 用意してみた。

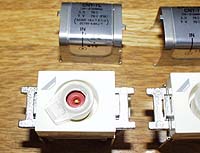

また店舗には右図の様な埋め込み器具を取り付ける金具のみも

販売されており、これらをうまく利用して防滴カバー内にある金

具自体を加工したり新規で作る直す等して取り付ければ、アンテ

ナ線も屋外の壁面で着脱できる様になるかも知れない。

また店舗には右図の様な埋め込み器具を取り付ける金具のみも

販売されており、これらをうまく利用して防滴カバー内にある金

具自体を加工したり新規で作る直す等して取り付ければ、アンテ

ナ線も屋外の壁面で着脱できる様になるかも知れない。これらは屋外に使用したアンテナ線は外皮の劣化が早く、でき れば定期的に交換したい所ではあるが、防滴カバーではアンテナ 線を直接引き出す事しか出来ない為に交換できない。

F型用の中継コネクターを使用する事もできるが、壁面等に入 れて接続しないと結局は壁面からのアンテナ線も屋外に出してし まうとこの部分が劣化する為に中継してまで使用する意味が無く なるだろう。

この部分に関しては後に良い部品が見つかり次第対策したいと 思う。

◆埋め込み用F型接栓

以前からオーディオルーム内にあるラック背面にアンテナブー

スタや分岐器・分配器等を設置しており、機器の構成や製品を入

れ替える度に配線替えができる様にしてある。

以前からオーディオルーム内にあるラック背面にアンテナブー

スタや分岐器・分配器等を設置しており、機器の構成や製品を入

れ替える度に配線替えができる様にしてある。その為に配線関係は着脱ができる様にしてある。

オーディオラックの壁面にはアンテナ線だけでなく音声や映像 信号にもF型接線を使用しており、以前はスイッチボックス1つ に1個のF型接線を使用してあった事から、今回はこの1個のス イッチボックスに2個のF型接線を取り付ける事にし、今回のデ ジタルBS/110゜CSや地上波デジタル用のUHFアンテナ コネクターを増設できる様にした。

また、この埋め込み用F型接線にはワンタッチ式ではなく本来 のねじ込み式を使用し、使用箇所によっては右上図の様に電流通 過型とそうでない物がある事に注意して使用する。

◆使用する接栓の注意事項

このF型接線には何種類かのタイプがありここでは2種類を紹

介するが、メーカー等によっても異なる為に記載する内容は参考

程度にしてほしい。

このF型接線には何種類かのタイプがありここでは2種類を紹

介するが、メーカー等によっても異なる為に記載する内容は参考

程度にしてほしい。ここで紹介するのはDXアンテナ製で、まずは左図の様に赤い 表示のある物でこちらは電流通過型となっている。

器具の中を開けてみると右図の様にシールド側はもちろん通電 状態だが、芯線部分の基板パターンも1対1となっている様に直 結状態となっている。

これらは分解せずとも左右の図の様にテスター等でも調べる事

ができ、F型コネクター側と背面にある同軸ケーブル接続部分と

の間を調べる様にする。

これらは分解せずとも左右の図の様にテスター等でも調べる事

ができ、F型コネクター側と背面にある同軸ケーブル接続部分と

の間を調べる様にする。たとえば分配器等の電流通過部分をテスターで確認する場合に は、ダイオード等が使用されている場合がある為に必ずテスター の電極棒を入れ替えてみて確認する必要があるだろう。

また、今回ここで紹介する以外にも終端抵抗内臓タイプやサー ジ吸収素子等が入れられている場合がある為に、テスターには容 量等も測れるタイプを用意しておくと良いだろう。

この電流通過型の場合には左図の様にテスターの針が振れ、同

通状態である事がわかるが、製品の表記方法としては右図の様に

電流通過である事を示す記載があるだろう。

この電流通過型の場合には左図の様にテスターの針が振れ、同

通状態である事がわかるが、製品の表記方法としては右図の様に

電流通過である事を示す記載があるだろう。特に、このF型接線を音声や映像信号で使用する際には必ず電 流通過型を使用しないと信号的に変わってしまい、誤動作の原因 になってしまう為に注意が必要である。

またその逆にアンテナ線に利用する場合にも、特にBSアンテ ナ関係の接続に利用する場合には機器間のアンテナへの給電に注 意し、分配器と合わせて確実に動作する組み合わせで使用する様 にしないと、機器間の電源ショートやBSアンテナへの未給電等 のトラブルとなってしまう為に、接続構成をしっかり検討する様 にする。

そしてもう一つが左図の様に白い器具の場合で、こちらを分解

してみると右図の様に芯線の基板パターンに何やら小さなチップ

部品が搭載されている。

そしてもう一つが左図の様に白い器具の場合で、こちらを分解

してみると右図の様に芯線の基板パターンに何やら小さなチップ

部品が搭載されている。こちらは電流通過型ではない為に逆に回路を遮断する様な物と なっており、元でアンテナブースタを使用してこちらからBSア ンテナに給電している場合等では、一般的にこちらを各部屋に利 用して配線する事により各機器からの給電は停止させる事ができ 機器間の電源ショートを防ぐ事ができるだろう。

こちらの器具の表記を見ると右図の様になっており、電流通過

の表記は無い為に左図の様にテスターの針は全く振れない。

こちらの器具の表記を見ると右図の様になっており、電流通過

の表記は無い為に左図の様にテスターの針は全く振れない。しかし間違い易いのが右図にある表記で、INからの配線は直 接コネクターに接続されている感じに見えるが、違いはコネクタ ーである2重丸【◎】記号の内側の丸の違いを確認する様にする 。

これは上記の電流通過型の器具表記と比べるとわかるのだが、 電流通過型の内側の丸が黒丸【●】であるのに対し、電流通過で 無い方は右上図の様にただの丸【○】となっている。

その為に、電流通過かどうかは通過の文字と一緒にこのコネク ター記号の違いにも注意して確認する様にする。

◆スイッチパネル取付金具について

通常、壁の中にはスイッチボックスを設置し、そこに右図左側

にある金具に器具を取り付けて固定し、最後に左図右側にある樹

脂製のパネルカバーを取り付けている。

通常、壁の中にはスイッチボックスを設置し、そこに右図左側

にある金具に器具を取り付けて固定し、最後に左図右側にある樹

脂製のパネルカバーを取り付けている。だが、壁の厚さが取れなかったりどうしても器具を取り付けた い場所にスイッチボックスを固定する柱や角材が無かった場合に は、別の部分に移動して取り付けるしかなかった。

しかし、右上図右側にある取付金具を使用する事により、スイ ッチボックスは使用せず壁面自体にこの金具を挟み込む事で器具 を取り付けたパネルを壁面に固定する事ができる様になる。

その為に、最初からスイッチボックスを使用せずにこのワンタ ッチ式の取付金具を使用して取り付けているケースも少なくない だろう。

◆分配器とコネクター

BSデジタル/110゜CSアンテナの取り付けにより各部屋

への分配も必要になるが、これまでも天井裏に分配器を設置して

供給していた為にそのまま利用してみる事にしていた。

BSデジタル/110゜CSアンテナの取り付けにより各部屋

への分配も必要になるが、これまでも天井裏に分配器を設置して

供給していた為にそのまま利用してみる事にしていた。しかし先日確認してみたところ6分配された後の1系統を更に 2分配している部分があり、2重分配では減衰量が多く実際DV Dレコーダ導入時に1箇所受信状態が非常に悪い部分があった。

これらの事からも変更する必要が出てきた他に、どうせ交換す るのであれば現在販売されているデジタル対応の2600MHz 帯域対応品を用意し、現在7分岐必要でもう1箇所増設したい場 所が出てきた為に、今回は8分配の分配器を用意した。

また同軸ケーブルは先日100m程調達したが、地上波デジタ ル放送用のUHFアンテナ線が家の端から端まで必要な事と、ア ンテナを供給する部屋が1つ増えた為に、デジタルBS/110 ゜CS用の同軸ケーブルは別途10m用意しておいた。

今回用意した8分配用の分配器は左図の様なDXアンテナ製の

物を用意したが、どのメーカーも4〜6分配以上は共同受信用機

器の分類となってしまい多少高価になってしまう恐れがある。

今回用意した8分配用の分配器は左図の様なDXアンテナ製の

物を用意したが、どのメーカーも4〜6分配以上は共同受信用機

器の分類となってしまい多少高価になってしまう恐れがある。こちらも色々なタイプがあるのだが、今回はアンテナブースタ を使用する為に電流通過型は必要なく、1箇所だけが電流通過と なっている製品を選択した。

こちらは共同受信用機器の為にネジ式のF型接栓が使用されて いるが、家庭用機器では従来からあるネジ止め式の機器が多くな っている。

その為に機器に同軸ケーブルを接続する部分で芯線がむき出し となってしまい、デジタル放送関係等では特に携帯電話の2GH z帯とかち合う為にノイズの原因となりやすい事からも、できる だけネジ式のF型接栓を利用した製品を使用する様に心がけた方 が良いだろう。

分配器の中には同スペックでF型プラグが付属している物があ

り、今回購入した物も左図の様に9個のプラグが付属している物

を入手した。

分配器の中には同スペックでF型プラグが付属している物があ

り、今回購入した物も左図の様に9個のプラグが付属している物

を入手した。特に共同受信用機器の場合にはアンテナケーブルに5C−FB を使用する前提の部品が付属されている場合が多く、もしも4C タイプを使用する予定の場合にはこのプラグを買い直しておく必 要がある。

しかし、屋内配線等ではできるだけ太い物を使用しておいた方 が良く、昔は7Cサイズをよく利用した物だが現在では店舗先で の入手が困難な事からも、通常配線する際には5Cタイプでの配 線を心がけると良いだろう。

また、分配器や分岐器を使用する際に未使用端子ができてしま う場合には、右上図の様な終端抵抗を取り付けておくと良いだろ う。

高周波になると終端処理をしっかりしないと他への影響が出て きたりする事がある為に、特にデジタルBS/CS等の信号やこ れらを混合した場合には特に注意する必要がある。

前回は地上波デジタル放送の受信実験用として購入したコネク

ターだけだった為に、今回は左図の様に衛星アンテナ用のF型プ

ラグを追加購入した。

前回は地上波デジタル放送の受信実験用として購入したコネク

ターだけだった為に、今回は左図の様に衛星アンテナ用のF型プ

ラグを追加購入した。このF型プラグは衛星アンテナにも付属していたのだが、防水 型ではなかった為に防水キャップが付属だったがとりあえず防水 用のF型プラグを用意してみた。

また実験の際にはアンテナケーブルの着脱が容易にできる様に 、右図の様なワンタッチF型プラグも用意してみたが、こちらは あくまでも実験用としてだけ利用し、各部屋共に受信機器の接続 にはねじ込み式のF型プラグを使用する様にする。

メインに戻る オーディオメニュー 地デジメニュー 機材メニュー