◆同軸ケーブルの処理

アンテナ側のビームダイポール内に接続するアンテナケーブル

の端末処理は、ほとんどの場合には取扱説明書に記載されている

為に、左図の様にその加工説明を参考にして処理する。

アンテナ側のビームダイポール内に接続するアンテナケーブル

の端末処理は、ほとんどの場合には取扱説明書に記載されている

為に、左図の様にその加工説明を参考にして処理する。その為に今回はマスプロ電工製のLS20についての説明とな る為に、別製品を利用される場合にはその付属している説明書を 参照して頂きたい。

UHFアンテナの場合には75Ωの同軸ケーブルの他に200 Ωのフィーダ線が使用できる様になっているが、外来ノイズや金 属等の影響を受け易いために5Cか4Cタイプの同軸ケーブルを 使用した方が良く、最近では衛星放送対応の5C−FB又は4C −FBタイプが安く販売されている為、これらの2重シールドタ イプの同軸ケーブルを使用するとなお良いだろう。

今回は衛星アンテナも設置する事から、DXアンテナ製のS− 5C−FB(G)を1箱100m購入して使用しているが、ホー ムセンターでも3千円台で買え40円/m以下と安くなっている 。

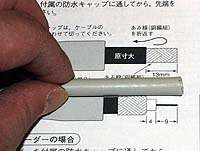

今回使用したアンテナであるマスプロ電工製のLS20では、

5Cか4Cの同軸ケーブルを推奨しており、シールドの編線部分

を折り返して使用する事になっている。

今回使用したアンテナであるマスプロ電工製のLS20では、

5Cか4Cの同軸ケーブルを推奨しており、シールドの編線部分

を折り返して使用する事になっている。説明書には左図の様に外皮を13mm切り取る指示がある為に 、右上図の様にワイヤーストリッパー等を使用し外皮を剥き取り 易くするが、その際にワイヤーストリッパーの歯が入り込み過ぎ て編線を切断してしまわない様にする。

また、今回は実験の為に一時的に利用する事から防水キャップ は取り付けていないが、実際に設置して使用する際には左上図の 様な付属の防水キャップを使用する必要がある。

その際には防水キャップの径が狭い方を同軸ケーブルよりも少 し小さい位の径で切断し、その部分に同軸ケーブルを通し防水性 を得られる様にする。

同軸ケーブルの外皮を剥き取ると左図の様にシールド用の編線

が見えてくるが、これを右図の様にして持ち上げ反対側の外皮の

部分まで折り返す様にする。

同軸ケーブルの外皮を剥き取ると左図の様にシールド用の編線

が見えてくるが、これを右図の様にして持ち上げ反対側の外皮の

部分まで折り返す様にする。右図ではシールド用の編線をある程度バラしてから折り返して いるが、本来は左図の状態から編線を開かない様にしながら押し 込む様な感じにすると綺麗に折り返す事ができるが、これはシー ルド用編線の密度により困難な場合がある。

その際には面倒でも右上図の様に編線をある程度バラしておい てから折り返した方が作業が楽になるだろうが、編線をバラして 折り返した後は編線が極端に偏って固まらない様にする。

シールド用の編線を折り返すと中からは右上図の様にアルミ箔

のシールド材が出てくるが、これは一般的な同軸ケーブルである

5C−2V等には無く、衛星放送対応用として販売されている5

C等の型式の末尾にFBと付く特有の物である。

シールド用の編線を折り返すと中からは右上図の様にアルミ箔

のシールド材が出てくるが、これは一般的な同軸ケーブルである

5C−2V等には無く、衛星放送対応用として販売されている5

C等の型式の末尾にFBと付く特有の物である。今回のアンテナ側はコネクター等を使用しておらず、この同軸 ケーブルをそのまま挟み込む構造となっている為に、バラけた編 線を挟み込むよりもこのアルミ箔を利用する様にし、右図の様に 折り返した編船側にアルミ箔も一緒に折り返しておく。

最後に同軸ケーブルの芯線を剥き出す事になるが、今回の使用

したアンテナでは左図の様に芯線用の被服を4mm残して9mm

を剥き取る指示がしてあった。

最後に同軸ケーブルの芯線を剥き出す事になるが、今回の使用

したアンテナでは左図の様に芯線用の被服を4mm残して9mm

を剥き取る指示がしてあった。またこの時点で芯線をむき出す前に、シールド用の編線がバラ けて芯線側にはみ出して来ていないかどうかを確認しておく必要 がある。

もしもアンテナに同軸ケーブルを接続する際に、シールド用の 編線が1本でも芯線側に来ていると、そこでショートし受信感度 の著しい低下となってしまう為に十分注意する様にする。

芯線を剥き出す際にも左図の様にワイヤーストリッパーを使用

するが、剥き取る芯線のサイズより小さい工具を使用する場合に

は芯線に傷を付けない様に十分注意して作業する様にする。

芯線を剥き出す際にも左図の様にワイヤーストリッパーを使用

するが、剥き取る芯線のサイズより小さい工具を使用する場合に

は芯線に傷を付けない様に十分注意して作業する様にする。特にこの同軸ケーブルの様に単線の場合には傷を付けた部分か ら折れ易くなってしまい、接続作業の最中に簡単に折れてしまう 事があるだろう。

そんな事が無い様にピッタリと合うサイズの工具を用意するか 、何度か試して芯線に傷を付けない様にして加工する様にする。

また、芯線の被服を剥き取る際に左上図の状態からワイヤース トリッパーを引き抜く際に、被服がまだ完全に切断されない状態 だとある程度力を入れないと剥き取れないだろう。

その際に力が入り過ぎて芯線を大きく変形させてしまう可能性 があるが、あまり変形がひどい場合にはもう一度加工し直した方 が良いだろう。

芯線が折曲がっても接続に関してはそれほど問題はないが、単 線を極端に折り曲げてしまうと傷を付けて無くとも折れ易くなっ てしまい、接続作業中に芯線が折れてしまったり長い間使用する うちに錆びて折れてしまう可能性がある。

その為に芯線の状態はシールド用の編線とは別で、特に慎重・ 丁寧に取り扱うようにする。

◆アンテナ線の引き出し

アンテナ線は左図のビームダイポール内部に接続する為に、右図

の様にしてビームダイポールのカバーを開けておく。

アンテナ線は左図のビームダイポール内部に接続する為に、右図

の様にしてビームダイポールのカバーを開けておく。このカバーの開け方は、左図の様にビームダイポールの赤いカバ ーを良く見ると、左図の右下側に若干突起した部分があるのがわか るだろう。

その為に、右図の様にこの突起部分と下側の白いカバーとを開く 様にして開ければ開くのだが、下側の白いカバーには突起が無い為 に右上図の様にできるだけエレメントの根元を押さえるか、白と赤 のカバーの隙間に指の爪を入れる等して開ける必要がある。

ビームダイポール部分のケースを開けると右上図でもわかる様に 内部には黒いビニール製の防水キャップが入っており、紛失しない 様に取り出して別の場所に移し保管しておく様にする。

そして同軸ケーブルは左図の様にビームダイポールの下部にある

丸い穴から挿し込むが、よく見ると同じ様な穴が2つあるが1方は

塞がれている。

そして同軸ケーブルは左図の様にビームダイポールの下部にある

丸い穴から挿し込むが、よく見ると同じ様な穴が2つあるが1方は

塞がれている。また、同軸ケーブルを挿し込む前には内部にある芯線及びシール ド部分を固定するネジ類を全て緩めておき、同軸ケーブルを挿し込 んでも邪魔にならない程度まで開いておく様にする。

更に今回は実験の為に防水キャップは使用していないが、本来は 右上図の様に付属の防水キャップを通してから同軸ケーブルをビー ムダイポール底面に挿し込む様にする。

同軸ケーブルをビームダイポール底面より挿し込む場合には、左

図の様に芯線が芯線固定ネジの左側にある溝を通る様にし、芯線を

折り曲げない様に注意して挿し込む様にする。

同軸ケーブルをビームダイポール底面より挿し込む場合には、左

図の様に芯線が芯線固定ネジの左側にある溝を通る様にし、芯線を

折り曲げない様に注意して挿し込む様にする。そして左図の様に芯線用の白い外皮先端が芯線固定用台座に接触 する部分まで挿し込み、その状態を保ちながら右図の様にシールド 部分の固定ネジを先に締め付ける様にする。

これは芯線を先に締め付けてしまうと後でシールドを締め付けた 際につぶれた分で芯線が引っ張られる可能性があり、最悪の場合に は芯線が引きちぎれてしまう恐れがある。

その為に同軸ケーブルの固定は必ずシールド側から締め付ける様 にした方が良いだろう。

また、上記の様にシールド部分を固定する際には右図の様にシー

ルドの編線部分を固定金具がしっかりと捕らえている事も確認して

おく様にし、もしも編線部分が上手く捕らえられていない場合には

もう一度同軸ケーブルの先端部分を加工し直す様にした方が良いだ

ろう。

また、上記の様にシールド部分を固定する際には右図の様にシー

ルドの編線部分を固定金具がしっかりと捕らえている事も確認して

おく様にし、もしも編線部分が上手く捕らえられていない場合には

もう一度同軸ケーブルの先端部分を加工し直す様にした方が良いだ

ろう。そして最後に右図の様に芯線をネジ側に若干折り曲げてから、同 軸ケーブルの芯線を固定する様にする。

この様に同軸ケーブルのシールド側と芯線部分を固定すれば、ア ンテナに関する配線引き出しが完了する。

同軸ケーブルの接続が完了したならば、あとは左図の様にビーム

ダイポールのカバーをしっかりと閉じておく様にする。

同軸ケーブルの接続が完了したならば、あとは左図の様にビーム

ダイポールのカバーをしっかりと閉じておく様にする。カバーを閉じるとパチンと音がする部分まで確実に閉じる様にし 、防水上しっかりとフタを閉めておく様にする。

また、同軸ケーブルを挿し込んだ部分には右図の様に付属の防水 キャップを取り付けるが、その先端部分にはビニールテープを巻き 付けで更に防水性を向上させる様にする。

しかし、ビニールテープでは直ぐに糊気部分がベタベタになり剥 がれ易くなってしまう為に、できれば自動車用のテープ等の糊気が 劣化し難い物を使用すると良いだろう。

メインに戻る オーディオメニューに戻る 地デジメニューに戻る 受信可否に戻る

ベランダメニューに戻る