�R���s���[�^�̃Z�b�g�A�b�v

�������p�Ƃ��Ăo�b���g�p����

�@�A�C�h�����O�̒����ɂo�b�𗘗p����قǑ傰���ȍ�Ƃł͂Ȃ���

�����A�G���W����]����������x���m�ɓǂݎ��ׂɂ͉�]�v���K�v

�ɂȂ邪�A�v�����p�ӂ���ƂȂ�ƌ��\�����Ȃ�����X�����Ɏg��

��@��͏��Ȃ����낤�B

�@�A�C�h�����O�̒����ɂo�b�𗘗p����قǑ傰���ȍ�Ƃł͂Ȃ���

�����A�G���W����]����������x���m�ɓǂݎ��ׂɂ͉�]�v���K�v

�ɂȂ邪�A�v�����p�ӂ���ƂȂ�ƌ��\�����Ȃ�����X�����Ɏg��

��@��͏��Ȃ����낤�B�@���ׂ̈ɍ���̗l�Ȃc�������r�������\�t�g������A�d�b�t�̎� �Ȑf�f�@�\�𗘗p���ĊȒP�ɗl�X�ȏ�Ăяo���A���̒��ł��d�b �t����ɊĎ����Ă���̏�f�f���ʂ��Ăяo����ׂɁA������̃g�� �u���̍ۂɂ�������x�����őΉ��ł��邾�낤�B

�@����Ȏ��ŁA����͓��肵���Ă̂o�b�p�c�������r�������\�t�g�� ���p���Ăd�b�t����̃G���W����]�����m�F���A�A�C�h�������p�̂` �`�b�o���u�̓�����~�������肵�Ȃ���̒������@���Љ��B

���d�b�t�Ƃo�b�̐ڑ��ɕK�v�Ȃ���

�@����w�������c�������r�������\�t�g�͍��}�̗l�Ȑڑ��P�[�u����

�Z�b�g�Ŕ̔�����Ă������A���ۂɂ̓P�[�u���݂̂������Ă��ă\

�t�g�̓_�E�����[�h�ɂ��̔��`�ԂƂȂ��Ă����B

�@����w�������c�������r�������\�t�g�͍��}�̗l�Ȑڑ��P�[�u����

�Z�b�g�Ŕ̔�����Ă������A���ۂɂ̓P�[�u���݂̂������Ă��ă\

�t�g�̓_�E�����[�h�ɂ��̔��`�ԂƂȂ��Ă����B�@���̐ڑ��P�[�u���͎ԗ����̂d�b�t����o�Ă���ʐM�M�����A�o�b �̂q�r�|�Q�R�Q�b�M���ւƕϊ����Ă�����̂ŁA �o�k�l�r �̃y�[�W�ł��Љ��Ă���l���Y��Ɋ������Ă���B

�@���ׂ̈ɉ�H�}���Љ��Ă���y�[�W������ׂɎ�����\���� �A���i��S�čw�����đg�ݗ��ĂĂ����قǍw���������i�ƕς��Ȃ� �����m�ꂸ�A���삵�Ă��\�t�g�݂̂̒P�i�̔������邩�ǂ����͊m�F ���Ă��Ȃ��B

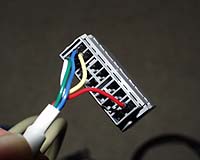

�@�P�[�u���̗��[�ɂ͉E��}�̗l�ɃR�l�N�^�[���t���Ă���A�㑤�� �R�l�N�^�[���o�b���Ɏ��t����c�|�r�����X�s���̂q�r�|�Q�R�Q�b �R�l�N�^�[�ł���B

�@�����Ă��̉��ɂ���̂��ԗ����̎��Ȑf�f�R�l�N�^�[�ɑ}�����ރR �l�N�^�[�ŁA�V�����Ԃł͉��B�ԂŕW���ƂȂ��Ă���n�a�c�U�ƌ��� �ʌ`��̃R�l�N�^�[�ɂȂ��Ă��Ă���l�ł���B

�@�o�b�̓f�B�X�N�g�b�v���̃^�C�v�ł��\�����A��͂莝���^�т�

��ςȈׂɂm�������^�o�b���]�܂������낤�B

�@�o�b�̓f�B�X�N�g�b�v���̃^�C�v�ł��\�����A��͂莝���^�т�

��ςȈׂɂm�������^�o�b���]�܂������낤�B�@���}�ł͂U�S�O�~�S�O�O�\���̃��u���b�g�ƁA�W�O�O�~�U�O�O�\�� �̂Q��p�ӂ��Ă݂����A��͂肠����x�\�����傫���Ȃ��ƒ����� �Ǝ��Ɍ�����A�Œ�ł��W�O�O�~�U�O�O�\���͕K�v�����m�ꂸ�A�� �߂ł͂P�O�Q�S�~�V�U�W�\���ȏ�̂o�b���V�i�łV�`�W���~�O��Ŕ� ���鎖����ł���Α傫�ȕ\����ʂ����o�b���ǂ����낤�B

�@�܂��A�V�����o�b�ɂȂ�Ȃ�قǂq�r�|�Q�R�Q�b�|�[�g�����O�� ��Ă���P�[�X�������A�E��}�̗l�ɌÂ����u���b�g�͏��^�Ȃ���A �^�b�`�����g���̂q�r�|�Q�R�Q�b�|�[�g���t������l�ɂȂ��Ă��� ���A����}�̂W�O�O�~�U�O�O�̃m�[�g�ł͂t�r�a�|�[�g�����t���Ă� �Ȃ��B

�@���̗l�ɂm�������o�b�łq�r�|�Q�R�Q�b�|�[�g���t���Ă��Ȃ�����

�ւ��ẮA���}�̗l�Ȃt�r�a�|�[�g���c�|�r�����X�s���̂q�r�|�Q�R

�Q�b�|�[�g�ɕϊ�����A�_�v�^�[���̔�����Ă���B

�@���̗l�ɂm�������o�b�łq�r�|�Q�R�Q�b�|�[�g���t���Ă��Ȃ�����

�ւ��ẮA���}�̗l�Ȃt�r�a�|�[�g���c�|�r�����X�s���̂q�r�|�Q�R

�Q�b�|�[�g�ɕϊ�����A�_�v�^�[���̔�����Ă���B�@����𗘗p����q�r�|�Q�R�Q�b�|�[�g�������o�b�ł��t�r�a�|�[ �g��������Γ���\�ł��邪�A�\�t�g�ɂ���Ă͂��̂t�r�a�ϊ��A �_�v�^�������Ȃ���������ׂɁA���O�ɒ������Ďg���邩�ǂ����m�F ���Ă����Ɨǂ����낤�B

�@����w�������G���R�����̃A�_�v�^�͂o�k�l�r���̂c�������r���� ���ł͖��Ȃ����삵���B

�@�X�ɁA�G���W���̒������ɂ͒��ڒ������Ȃ���\����ʂ����ꂽ�� ���֗��ȈׂɁA����͉E��}�̗l�Ȃt�r�a�����P�[�u�����ꏏ�ɍw�� ���ď������Ă������B

�@�t�r�a�����P�[�u���͐F�X�Ȓ��������邪�A����͂Q�����x�̕��� �w�����Ă����������ʂɔ̔�����Ă��镨�ł͂T���ƌ��������̕��� ����A������o�b�̐ݒu�ꏊ�����R�ɑI�ׂ�l�ɂȂ邾�낤�B

���R���T���g�[�q�Ƃ̒ʐM�P�[�u���ڑ�

�@�R���T���g�ƌ������̂͌��X���}�̗l�Ȏ��Ȑf�f�@�\���g���ׂ̏�

�^�n���f�B�R���\�[���̎����w�����̂ŁA�ԗ����ɕt���Ă���R�l�N

�^�[�͎��Ȑf�f�R�l�N�^�[�ƌĂ�Ă���B

�@�R���T���g�ƌ������̂͌��X���}�̗l�Ȏ��Ȑf�f�@�\���g���ׂ̏�

�^�n���f�B�R���\�[���̎����w�����̂ŁA�ԗ����ɕt���Ă���R�l�N

�^�[�͎��Ȑf�f�R�l�N�^�[�ƌĂ�Ă���B�@���̃R�l�N�^�[�����t�����Ă���ʒu�͎Ԏ�ɂ���đ����̈� �u������Ă��邪�A�قډ^�]�ȑ��̃_�b�V���{�[�h�����E���ɂ���� �����Ă悢���낤�B

�@���̃R�l�N�^�[�͂����Ɍ����鏊�ɂ͖����A�E��}�̃y�_���ނ̕� ���ɓ���˂�����ʼn�����`�����܂Ȃ��ƃR�l�N�^�[�̌`��܂ł͊m �F�ł��Ȃ����낤�B

�@���̃R�l�N�^�[�̑}�������̕Е��̊p�͍i�荞�܂�Ă���A�t�}

���h�~�ƂȂ��Ă���ׂɖ����ɑ}�����܂Ȃ��l�ɂ���B

�@���̃R�l�N�^�[�̑}�������̕Е��̊p�͍i�荞�܂�Ă���A�t�}

���h�~�ƂȂ��Ă���ׂɖ����ɑ}�����܂Ȃ��l�ɂ���B�@�R�l�N�^�[�̑}���������猩��ƍi�荞�܂ꂽ�������悭�킩�� ���A���}�̗l�Ɏԗ����̃R�l�N�^�[�ɑ}�����ލۂɂ͐��ނ��������� �悭�������킩��Ȃ��B

�@���ۂɂ͐��ނ��E�E���Ƒ�R�o�Ă�������i�荞�܂�Ă���� �ŁA�\�ߎԗ����̃R�l�N�^�[��������`���Ăǂ���̊p���i�荞�܂� �Ă��邢��̂����m�F���Ă����K�v������B

�@���ۂɂ��Ⴊ��ł��E��}�̗l�Ƀq���[�Y�{�b�N�X�̐^���ɏ����� ������R�l�N�^�[�̐�[�����ł͑}�����ݕ������m�F�ł��Ȃ����낤 �B

�@���̃P�[�u�����ԗ����̃R�l�N�^�[�Ɏ��t����ۂɂ́A�K���G�� �W�����~�����Ă����K�v������A�����ӂ�ƃP�[�u���̓r���ɕt ���Ă���M���ϊ���H���j������\��������B

�@�ԗ����̃R�l�N�^�[�ɃP�[�u����}�����ނƁA���}�̗l�ɃP�[�u��

�͉^�]�ȑ����ɐ��ꉺ���鎖�ɂȂ�B

�@�ԗ����̃R�l�N�^�[�ɃP�[�u����}�����ނƁA���}�̗l�ɃP�[�u��

�͉^�]�ȑ����ɐ��ꉺ���鎖�ɂȂ�B�@�����Đ��ނ̓r���ɂ͉E�}�̗l�Ȃq�r�|�Q�R�Q�b�ւ̃��x���ϊ��� �H���t���Ă��葽���ז��ɂȂ邪�A�����s�ł����Ȃ�����}�̂܂� �ł��\��Ȃ����낤�B

�@�������h�A�̊J�Ő��ނ��ז��ɂȂ�ۂɂ́A���ނ���U�X�e�A�� ���O�R�������������E�ւƉA���̈ʒu����h�A�̃K���X�Ɍ��� �����{���l�b�g���ւƏo���Ɨǂ����낤�B

�@�����Ĕ��ɏ����t���Ȃ��l�ɁA�{���l�b�g�t�[�h���J�������C�p �[��������G���W�����[���ւƐ��ނ�ʂ��Ɨǂ����낤�B

���o�b���̒ʐM�P�[�u���ڑ�

�@����g�p�����m�������^�o�b�ɂ͂t�r�a�[�q�����Ȃ������ׂɁA�q

�r�|�Q�R�Q�b�p�ϊ��A�_�v�^�[���g�p���Đڑ����Ă���B

�@����g�p�����m�������^�o�b�ɂ͂t�r�a�[�q�����Ȃ������ׂɁA�q

�r�|�Q�R�Q�b�p�ϊ��A�_�v�^�[���g�p���Đڑ����Ă���B�@���̕ϊ��A�_�v�^�[�����}�̗l�ɂc�|�r�����X�s�����Ɏ��t���� �A�E�}�̗l�Ɏԗ����̃P�[�u���ɕt���Ă���R�l�N�^�[�̌Œ�l�W�� ��肵������ƌŒ肵�Ă����l�ɂ��邪�A���̂q�r�|�Q�R�Q�b�ϊ��A �_�v�^�[�����Ă̓l�W�~�߂ׂ̈̋���t���Ă��Ȃ��������邪�A �ł����������ƌŒ�ł���l�ɋ���t���Ă��镨���]�܂����B

�@�����ăR�l�N�^�[�͎K�шՂ��ׂɉE��}�̗l�ɃR�l�N�^�[���m���� �肵���܂܂ł̕ۊǂ�S�����������ǂ������m��Ȃ��B

�@�܂��A�ԗ����̃R�l�N�^�[�Ɠ��l�ɂt�r�a�ϊ��P�[�u����o�b�̃R �l�N�^�[�ɒ��ڎ��t����ꍇ�ł��A�K���o�b���̓d������Ă��� �����m�F���Ă���ڑ����邩�A�q�r�|�Q�R�Q�b�A�_�v�^�[�̏ꍇ�ɂ� �o�b�̓d������ꂽ�܂܂̏ꍇ�ɂ͕K���t�r�a�P�[�u�����o�b�{�̂� ��O���ꂽ��Ԃő}�����ޗl�ɂ��Ȃ��ƁA��͂�M���ϊ���H���j�� ����\��������ׂɏ\�����ӂ��Ď�舵���l�ɂ���B

�@�����č���͂t�r�a�����P�[�u�����g�p�����ׂɁA���}�̗l�ɂq�r

�|�Q�R�Q�b�ϊ��A�_�v�^�[�̂t�r�a�R�l�N�^�[���t�r�a�����P�[�u��

�̃��X�R�l�N�^�[���ւƑ}������ł����B

�@�����č���͂t�r�a�����P�[�u�����g�p�����ׂɁA���}�̗l�ɂq�r

�|�Q�R�Q�b�ϊ��A�_�v�^�[�̂t�r�a�R�l�N�^�[���t�r�a�����P�[�u��

�̃��X�R�l�N�^�[���ւƑ}������ł����B�@���̂t�r�a�����P�[�u���̔��Α��͉E�}�̗l�ɂm�������^�o�b�̂t �r�a�R�l�N�^�[�ւƑ}�����ށB

�@�{���͎ԓ����ło�b���g�p����ۂɂ͂t�r�a�����P�[�u���̕K�v�� �͖����A�m�������o�b�̂t�r�a�R�l�N�^�[�ւ͂q�r�|�Q�R�Q�b�ϊ��A �_�v�^�[�̂t�r�a�R�l�N�^�[�ڑ}�����ގ��ɂȂ�B

�@���Ƃ͂m�������o�b������ۂɌ��₷���ꏊ�ւƐݒu���邪�A

�E�}�ł̓A�C�h�����O�����p�̃o���u���T�[�W�^���N���ɂ���ׂɉ^

�]�ȑ��̑O���ւƐݒu���Ă݂��B

�@���Ƃ͂m�������o�b������ۂɌ��₷���ꏊ�ւƐݒu���邪�A

�E�}�ł̓A�C�h�����O�����p�̃o���u���T�[�W�^���N���ɂ���ׂɉ^

�]�ȑ��̑O���ւƐݒu���Ă݂��B�@�\�������������ƌ����Ăm�������o�b�̓G���W�����[���ɂ͐� �Βu���Ȃ��l�ɂ��āA�G���W���̐U���łm�������o�b���ړ����v��� ���̂�g���u�����������Ȃ��l�ɏ\�����ӂ��A�m�������o�b�̐ݒu�� ���͂�������ƌŒ肵�����̏�ő��삷�鎖�����E�߂���B

�@����͉E�}�̗l�ɃR���N���[�g�u���b�N�ő�����A���̏�Ɍ��� �̃J�[�y�b�g��~���č���Ă݂��B

���o�b�Ƃ̐ڑ��m�F

�@�P�[�u����ڑ������Ȃ�Α����v���������������N�����A�c������

�r�������\�t�g���N�����Ă݂�B

�@�P�[�u����ڑ������Ȃ�Α����v���������������N�����A�c������

�r�������\�t�g���N�����Ă݂�B�@����ƍ��}�̗l�ȉ�ʂ��\�������ׂɁA�����ɂ���y�b�������� �����z�{�^�����}�E�X�ŃN���b�N���鎖�Ŏԗ����̂d�b�t�Ƃ̒ʐM�� �J�n�����B

�@�������y�b�������������z�{�^���������Ɠ����ɃG���[���������� ���܂����ꍇ�ɂ́A�ēx�c�������r�������\�t�g���N�����A���x�͍� ��ɂ��郁�j���[�̒�����y�r�������������z��I�����A�X�ɂ��̒� ����y�b�������������������������z��I�����鎖�ʼnE�}�̗l�ȒʐM �W�̐ݒ��ύX�����ʂ��\�������B

�@���ɂt�r�a�̕ϊ��A�_�v�^�[���g�p�����ꍇ�ɂ̓|�[�g�ԍ������ �Ă���ꍇ������A���̍ۂɂ͂v�������������̃|�[�g���ݎg �p���Ă���t�r�a�ϊ��A�_�v�^�[�����Ԃ̃|�[�g�Ɏw�肳��Ă��邩 ���m�F���A�ēx�E��}�ɂ���ݒ��ʂ���|�[�g�ԍ���ύX����K�v ������B

�@�t�r�a�ϊ��A�_�v�^�[���g�p���Ȃ��ꍇ�ł��A�q�r�|�Q�R�Q�b�|�[ �g���o�b���ɂQ��������A���f������ʐM���Ń|�[�g�ԍ�������� �����肷��ꍇ������ׂɁA�\�ߐڑ����悤�Ƃ���o�b���̐ݒ�� �ׂĂ��������K�v���낤�B

�@���܂��ʐM���J�n�����ƁA����}�̂d�b�t�@�o�`�q�s�@�m�t�l�a

�d�q�����ɂd�b�t�i�Ԃ��\������A�E���̕��ɂ͐��o�[�O���t���L

�т���k�肵�Ȃ��瓮�쒆���Ƃ�������\������l�ɂȂ�B

�@���܂��ʐM���J�n�����ƁA����}�̂d�b�t�@�o�`�q�s�@�m�t�l�a

�d�q�����ɂd�b�t�i�Ԃ��\������A�E���̕��ɂ͐��o�[�O���t���L

�т���k�肵�Ȃ��瓮�쒆���Ƃ�������\������l�ɂȂ�B�@�����č���}�̃��j���[�ɂ��鍶��́y�c�������c�������������z �{�^����I������ƁA���}�̗l�ȂP�Q���ڂ̃f�[�^���d�b�t����ǂ� �o���ă��A���^�C���ɕ\������l�ɂȂ�B

�@���̕\������f�[�^���r��������������ʂ���I�ׂ�l�ɂȂ��Ă� ��A�D�݂̍��ڂ��D�݂̏��Ԃŕ\���ł���l�ɂȂ�B

�@���}���}�E�X�ŃN���b�N����ƂW�O�O�~�U�O�O�\���̎�����ŕ\�� ����l�ɂ��Ă��邪�A���ꂾ���̏�o�b��������ΊȒP�ɕ\���� ����Ƃ����͕̂֗��ł��肪�������ł���B

�@�ȑO�A�g�j�r���̂b�`�l�o���w�������������������A����͎ԑ��E �C���W�F�N�^�E�N�����N�p�Z���T�����ƌ����\�����������A���ꂾ�� �ł��R���~����̋��z���������̂ł������B

�@����̂��̂͂m�������o�b�͍��z�����A�\�t�g�ƃP�[�u���łQ���~ ��ƌ������ɂ̓f�[�^�\���̑��ɂ��l�X�ȑ��삪�ł���ׂɁA����� �����ƃg���u���̍ۂɂ͎g�������ł���B

�@Ҳ݂ɖ߂��@ �@�ԗ��W�ɖ߂��@ �@2�ޱ�ƭ��ɖ߂��@ �@GT-R�ƭ��ɖ߂�

�@����ْ����ƭ��ɖ߂��@