ASUS TX97−X編

◆BIOSの書き換えに関して

今回購入したASUS製のTX−97Xは、PCI割込みの共有ができず、これを 利用する為に購入したつもりが割込みの重複が全く効かなくて困っていた。

そしてASUSのホームページでBIOSのバージョンを調べていたら、購入した 数日後に新しいバージョンの物が発表されていて、これをダウンロードし書き換えた所 うまく動作する様になった。

この様に製品を購入した直後にも問題が発生する場合が有り、特に周辺機器等で 120MBフロッピーのLS−120に関しては色々とBIOSが書き換えられて いる様である。

また新種のCPU等が出た場合やSCSIに関してのトラブル対策など、様々な部分で 変更になっている場合が多い様である。

その為に2〜3ヶ月に1回はマザーボードメーカーのホームページからBIOSの 新しいバージョンを確認し、もし更新されていたらば入れ替えた方が良いだろう。

BIOSのダウンロードするページには変更内容も書いてあり、その内容で必要と 思われた時点で書き換えても良いだろう。

BIOSは変更内容の他にも色々と変更を加えられているらしく、BIOSを書き換えた だけでベンチマークが早くなる傾向があり、特に問題が無くてもタダで早くなるのならば 書き換えておくのも損はないと思う。

しかしBIOSの書き換えは失敗すると最悪の場合には、マザーボードが使用不可能と なってしまいBIOSの書き込まれているFLASH−ROM自体に直接BIOSを 書き込んでやらないと使用できなくなってしまう恐れが有る。

その為に書き換え中の場合は電源切断やリセットスイッチは絶対に押さない様に 注意する必要が有るが、停電もまたマズく雷の鳴っている時は勿論BIOSの書き換えは 避けた方が良く、また電力オーバーで良くブレーカーの落ちる環境で使用している場合は 夜中の寝静まった頃にひっそりとBIOSを書き換えると良いだろう。

◆現在のBIOSを確認する

BIOSを書き換える前に現在使用しているマザーボードのBIOSバージョン番号を

確認しておき、書き換える必要が有るかどうかを調べる必要が有る。

BIOSを書き換える前に現在使用しているマザーボードのBIOSバージョン番号を

確認しておき、書き換える必要が有るかどうかを調べる必要が有る。ASUSのホームページの中からBIOSのページ中で紹介されているTX−97X用の BIOSの項目から調べ、現在使用中の物が最新バージョンと同じであるかどうかを 確認しておく必要が有る。

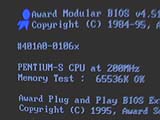

マザーボードのバージョン確認は左図の電源投入直後か再起動時に表示される BIOSの初期画面の中から調べる。

右図は画面の左上を拡大した物だが、BIOSのバージョン番号は3行目に表示されて

いる物で現されていて、右図の表示では

右図は画面の左上を拡大した物だが、BIOSのバージョン番号は3行目に表示されて

いる物で現されていて、右図の表示では

この表示中の後ろ半分がBIOSのバージョン番号となっており、ASUSのホーム ページではこの番号が一番大きい物と更新日付から最新の物を探し出す様にする。

尚、ここで紹介したBIOSのバージョン番号確認はASUSのTX97−X用の物で、 同じAWARD製のBIOSでもメーカーによっては表示法方が異なる為に、参考にならない だろう。

他のマザーボードの場合には、そのマザーボードメーカーのホームページ等でBIOSの ページ中から自分が使用しているマザーボード型式の中からバージョン情報を全て調べておき、 起動直後のBIOS表示画面中のどこに番号が表示されるかを確認しておく必要が有る。

◆BIOS書き換えの準備

BIOSを書き換える前には必ずCPU関連のキャッシュを全て外しておく必要が あり、これを行なわないとBIOSの書き換えデータがキャッシュに残ったままとなり 最後まで書き換えられないうちに再起動してしまう恐れが有る。

これまで試しにAWARDやAMI等のBIOSをキャッシュ付で行なってみた所、 失敗する事無く書き換えを終了したが、万が一を考えると危険な事である。

このキャッシュ関係を切り離す為にはまずBIOSのセットアップ画面を表示する

必要が有り、これには起動直後の右図に有る様なメモリーチェック等が表示される

画面時に、キーボードの【DEL】キーを何回か押しておきBIOSの設定画面が

表示されるまで繰り返す。

このキャッシュ関係を切り離す為にはまずBIOSのセットアップ画面を表示する

必要が有り、これには起動直後の右図に有る様なメモリーチェック等が表示される

画面時に、キーボードの【DEL】キーを何回か押しておきBIOSの設定画面が

表示されるまで繰り返す。ここで【DEL】キーは1回押せばBIOS設定画面が表示されるが、【DEL】 キーを押すタイミングによってはBIOSの設定画面が表示されないで起動してしまう 恐れが有る為に、表示されるまで繰り返し【DEL】キーを押しておいた方が良い。

【DEL】キーが上手く受け付けらBIOS設定画面が表示されると、

BIOS SETUP UTILITY

という青色の背景に白と黄色文字の画面が表示される。

【DEL】キーが上手く受け付けらBIOS設定画面が表示されると、

BIOS SETUP UTILITY

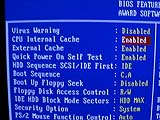

という青色の背景に白と黄色文字の画面が表示される。この画面では罫線でメニューが左右に分かれていて、その左側の上から2番目にある BIOS FEATURES SETUP という項目を選択すると左図の様なメニューに切り換わる。

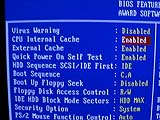

この画面でもメニューが罫線で左右に分かれており、その左側上部を拡大した物が 左図で、メニューの上から2番目の CPU Internal Cache と3番目にある External Cache を両方共に Disabled に変更する。

EnableからDisabledへの変更は、その項目にカーソルを移動して 【Page Up】 と 【Page Down】 キーを使用して変更を行なう。

キャッシュの解除を終了したら 【ESC】 キーを押し最初の画面に戻り、今度は右側に有る下から2番目のメニューで SAVE & EXIT SETUP を選択しリターンキーを押すと SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? と聞いてくる為に、ここで 【Y】 キーを押す事でBIOSの変更が行なわれ再起動する。

ここで再起動する前にBIOS書き換え用のシステムフロッピーを作成しておき、 このフロッピーにより立ち上げておいた方が良いだろう。

これはWindows95等のOSを立ち上げてしまうとキャッシュを外している為に、 動作が遅く極端にレスポンスが悪くなる為にMS-DOSを立ち上げておいた方が良い。

BIOSを書き換えるシステムフロッピーの製作は、MS−DOSのVer6.2が 起動できるフロッピーを作っておくかWindows95のコントロールパネル内にある プログラムの追加と削除にある起動ディスクの作成で作った物を利用する。

又はフォーマットしたフロッピーディスクにMS−DOSやDOS窓からSYSコマンドを 用いて【SYS A:】と入力すればフロッピーが起動ディスクとして作成される。

いづれの場合で作成したフロッピーもAUTOEXEC.BATやCONFIG.SYSを全て抜いておく 事が必要である。

このフロッピーにはマザーボードに付属のCD−ROMかASUSのホームページから ダウンロードしたフラッシュROM書込用の【PFLASH.EXE】と実際に書込むBIOSの データをコピーしておく様にする。

なお、ダウンロードしたBIOSデータは圧縮されているので圧縮解凍ツールを使用して 事前に解凍した物をフロッピーにコピーしておく必要が有る。

◆現在のBIOSを保存する

BIOS書き換え用に作ったフロッピーディスクより起動し、MS−DOSが立ち上がり

DOSプロンプトが表示されたらキーボードより【PFLASH.EXE】と入力し

フラッシュROM書き換えプログラムを起動する。

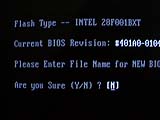

BIOS書き換え用に作ったフロッピーディスクより起動し、MS−DOSが立ち上がり

DOSプロンプトが表示されたらキーボードより【PFLASH.EXE】と入力し

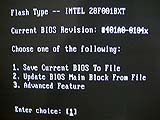

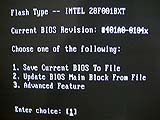

フラッシュROM書き換えプログラムを起動する。この書き換えプログラムが起動されると右図の様なメニューが表示されるが、画面の 上から2行目には現在のBIOSのバージョンが表示される為に、これから書き込む バージョンより古い事を確認しておく様にする。

このメニューの1番目の項目である『Save Current BIOS To File』の1を押し次の 現在のBIOSを保存するメニューに移る。

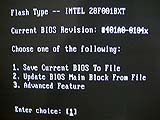

左図の現在のBIOSを保存する画面でも現在のBIOSのバージョン番号が表示され、

その下にこれから現在のBIOSを保存しようとするファイル名を聞いてくる。

左図の現在のBIOSを保存する画面でも現在のBIOSのバージョン番号が表示され、

その下にこれから現在のBIOSを保存しようとするファイル名を聞いてくる。その為にこのファイル名の指定する所にわかり易いファイル名をキーボードから入力する 様にするが、これから書き込もうとする新しいBIOSのファイル名と重複しない様に 注意して予めファイル名を確認しておく様にする。

ASUSのホームページから今回ダウンロードしたファイル名は、Ver.0106で 【TX5X0106.AWD】となっている為に、これを参考にして0106の部分だけ現在の バージョン表示を参考にしてファイル名を付ければ良いだろう。

また現在使用しているバージョンのBIOSはいつでもホームページから入手可能だが、 何かトラブルが有ってからではインターネットを使用できなくなる為に、マザーボードを 購入後に1回は現在のBIOSを読み込んで保存しておいた方が良い。

ファイル名を指定し保存を実行する前に、フロッピーディスクのプロテクトが解除

されているかどうかを確認し、プロテクトされていたら解除しておく様にする。

ファイル名を指定し保存を実行する前に、フロッピーディスクのプロテクトが解除

されているかどうかを確認し、プロテクトされていたら解除しておく様にする。尚、ハードディスクへの保存は基本的に行なわない様にする。

これはMS−DOSとWindows95のファイル管理が多少異なっており、 上手く行けば書き込まれるが下手をするとWindows95の環境を破壊してしまう 可能性が有る為に、ハードディスクに書き込みたい場合は一旦フロッピーに保存してから Windows95を立ち上げて、それからフロッピーのデータをコピーした方が良い。

コピーが完了すると右図の様に保存終了のメッセージを表示し、【ESC】キーを 押す様に指示してくる為に、ここでESCキーを押し元のメニューに戻る。

書き込みが終了したらもう一度ESCキーを押し、PFLASHを終了してから MS−DOSのプロンプトからDIRでデータが保存されているかどうか確認する。

もし正常に保存されていなければ、再度保存処理を実行してみる。

◆新しいBIOSを書き込む

最初のPFLASH起動直後の右図の様なメニューから2番目の項目であるBIOS

書き込みである『Update BIOS Main Block From File』を選択し書き換えメニューに

移る。

最初のPFLASH起動直後の右図の様なメニューから2番目の項目であるBIOS

書き込みである『Update BIOS Main Block From File』を選択し書き換えメニューに

移る。このBIOS書き込みを行なう前には、実際にASUSのホームページからダウン ロードして解凍したファイル名を予め覚えておく様にする。

これはファイル名の指定をカーソルで選ぶような事ができず、またカレントドライブの ファイル表示メニューなども一切無い為に全て入力しなければならない為である。

BIOSデータの書き込みに移ると左図の様なメニューが表示され、2行目にハイライト

された現在のBIOSのバージョン情報が表示される為に、改めてこれから書き込もうとする

バージョンより古い事を確認し、これから書き込む物が現在使用中の物と同一か古い

場合は書き込む必要が無い。

BIOSデータの書き込みに移ると左図の様なメニューが表示され、2行目にハイライト

された現在のBIOSのバージョン情報が表示される為に、改めてこれから書き込もうとする

バージョンより古い事を確認し、これから書き込む物が現在使用中の物と同一か古い

場合は書き込む必要が無い。一番下の行に【Please Enter File Name for NEW BIOS : 】と表示される為に、 この行にこれから書き込もうとする新しいBIOSのファイル名を指定する。

今回はダウンロードしたファイル名は【TX5X0106.AWD】となっている為に、 このファイル名を全て1文字づつキーボードより入力する。

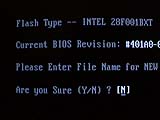

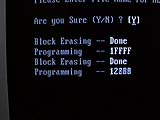

ファイル名を入力して実行すると、右図の様に【Are you Sure (Y/N) ? [N]】と

表示してくる為にそのままリターンキーを押すと表示の通り[N]のNoとなって

いる為に書き込まない事になってしまう。

ファイル名を入力して実行すると、右図の様に【Are you Sure (Y/N) ? [N]】と

表示してくる為にそのままリターンキーを押すと表示の通り[N]のNoとなって

いる為に書き込まない事になってしまう。その為にこのメッセージが表示されたら[N]の部分でカーソルが待機している 為に、ここで必ず【Y】キーを押してからリターンキーを押す事を忘れない様にする。

もしここでNoのままで実行してしまった場合は、もう一度最初からやり直せば 問題ないが、またファイル名を入力し直す必要が有る為に間違わない様に処理を 進めた方が効率が良い。

しかし多分間違いなく左図の様な警告メッセージか表示され、新しいBIOSの

書き込み処理は行なわれないだろう。

しかし多分間違いなく左図の様な警告メッセージか表示され、新しいBIOSの

書き込み処理は行なわれないだろう。BIOSのファイルタイプが違う為なのか、マザーボードの取説と実際表示されている ファイルタイプが違っている為にこれが原因ではないかと思うが、マザーボードの取説を 見ても『このメッセージが表示されたら 3.Advanced Features で再度実行』としか 書いておらず原因が不明である。

もしもこの時点で以下の様なメッセージが出たら指示通り別の書き込み処理より 実行し直す様にする。

Please Use 'Advanced Features' to flash whole BIOS !!!

『Update BIOS Main Block To File』で警告メッセージが表示されて書込めなかった

場合には、ESCキーで右図の様な最初のメインメニューに戻り3番目の項目に有る

【Advanced Features】を選択してこれにより新しいBIOSの書き換え処理をを行なう

様にする。

『Update BIOS Main Block To File』で警告メッセージが表示されて書込めなかった

場合には、ESCキーで右図の様な最初のメインメニューに戻り3番目の項目に有る

【Advanced Features】を選択してこれにより新しいBIOSの書き換え処理をを行なう

様にする。このBIOS書き込み処理に移る前にも、実際にASUSのホームページからダウン ロードして解凍しておいたファイル名を予め覚えておくか紙にでもメモしておく様にする。

これはファイル名の指定をカーソルで選ぶような事ができず、またカレントドライブの ファイル表示メニューなども無い為に全て入力しなければならない為である。

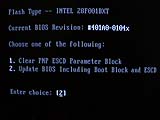

メインメニューより【Advanced Features】を選択すると左図の様なメニューが表示され、

更に2つの選択項目が表示される。

メインメニューより【Advanced Features】を選択すると左図の様なメニューが表示され、

更に2つの選択項目が表示される。このメニューで2番目の【Update BIOS Including Boot Block and ESCD】を選択する。

このメニューからBIOSだけでなくESCD(Extented System Configuration Data)も 一緒に書き換えてくれるタイプらしい。

その為にこの情報が入っているBIOSファイルの場合には、こちらのメニューからで ないと書込めない様になっている様である。

BIOSデータの書き込みに移ると右図の様なメニューが表示され、2行目にハイライト

された現在のBIOSのバージョン情報が表示される為に、改めてこれから書き込もうとする

バージョンより古い事を確認し、これから書き込む物が現在使用中の物と同一か古い

場合は書き込む必要が無い。

BIOSデータの書き込みに移ると右図の様なメニューが表示され、2行目にハイライト

された現在のBIOSのバージョン情報が表示される為に、改めてこれから書き込もうとする

バージョンより古い事を確認し、これから書き込む物が現在使用中の物と同一か古い

場合は書き込む必要が無い。一番下の行に【Please Enter File Name for NEW BIOS : 】と表示される為に、 この行にこれから書き込もうとする新しいBIOSのファイル名を指定する。

今回はダウンロードしたファイル名は【TX5X0106.AWD】となっている為に、 このファイル名を全て1文字づつキーボードより入力する。

ファイル名を入力して実行すると、左図の様に【Are you Sure (Y/N) ? [N]】と

表示してくる為にそのままリターンキーを押すと表示の通り[N]のNoとなって

いる為に書き込まない事になってしまう。

ファイル名を入力して実行すると、左図の様に【Are you Sure (Y/N) ? [N]】と

表示してくる為にそのままリターンキーを押すと表示の通り[N]のNoとなって

いる為に書き込まない事になってしまう。その為にこのメッセージが表示されたら[N]の部分でカーソルが待機している 為に、ここで必ず【Y】キーを押してからリターンキーを押す事を忘れない様にする。

もしここでNoのままで実行してしまった場合は、もう一度最初からやり直せば 問題ないが、またファイル名を入力し直す必要が有る為に間違わない様に処理を 進めた方が効率が良い。

【Y】キーを押す事によりBIOS関連の書き換えが行なわれる。

【Y】キーを押す事によりBIOS関連の書き換えが行なわれる。書き換え中は右図の様に【Block Erasing】と【Programming】を2回繰り返して 表示され、それぞれの【Programming】表示の右側には書き込み中のアドレスが16進で 表示され途中経過が右図の様にわかる様になっている。

この書き込み範囲の違う2回の書き込み内容は不明だが、同じAWARDのBIOSでも GIGA−BYTEとでは表示画面も全く違う為に、この辺もASUS特有の物なので あろう。

参考までにGIGA−BYTEのBIOS書き込みに関しては BIOSの書き換え(GIGA-BYTE編) を参考にして欲しい。

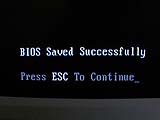

書き込みが終了すると左図の様に、書き込み経過表示の下側に処理が終了した事を

知らせる【Flashed Successfully】と表示される。

書き込みが終了すると左図の様に、書き込み経過表示の下側に処理が終了した事を

知らせる【Flashed Successfully】と表示される。更にその下に【Press ESC To Continue】と表示されており、【ESC】キーを押す 事で書き込み処理を終了する事ができる。

ここで注意しなければならないのが、書き込み開始から終了までの間は絶対に電源を 切ったりリセットスイッチを押したりしない様に十分に注意する必要が有る。

当然ではあるが停電も駄目で、もしこの間のBIOS書き換え処理が中断されてしまうと そのマザーボードは2度と使用できない物になってしまう可能性が有ると言う事を知って おいて欲しい。

これはマザーボードが破損するわけでなく、マザーボードを動作させる基本的な物が BIOSの為にこれが書き換え途中で中断されるという事は基本プログラムが途中までしか 存在しない事になり立ち上がらなくなってしまう。

その為に電源事情に関しては停電も含め、十分考慮する必要が有る。

BIOSは以前と違いFlash−ROMに書込まれており、実際にBIOSは電池で バックアップされているRAM上で実行している。

その為にBIOS画面から【Load BIOS Defaults】を実行しない限りではフラッシュ ROMの書き換えを中断してもRAM上には古いBIOSが残っている為に再立ち上げが 可能なはずだが、実際にBIOSの書き換えを終了して再立ち上げを行なっただけで 新しいBIOSのバージョン番号が表示されている事からも、再立ち上げ時にRAMが 書き換えられている可能性が有る。

実際、RAMのバックアップ用の電池を切り離すとBIOSが消え、その後再立ち上げ すると自動的にフラッシュROMからBIOSがRAM上へ転送されて実行される為に RAMとROMを立ち上げ時に比較しているのか、それともチェクサム方式の様な物が 実行されているかは定かでないが、何らかの方法でRAMが自動的に書き換えられている 事は事実である。

その為に書き換え途中で電源を落としたり、リセットスイッチを押したりする実験は 行なっていないが、BIOSが立ち上がらなくなると思った方が良いだろう。

もしもBIOSが立ち上がらなくなったら、ショップに相談してみる以外に方法は 無いだろうが、EP−ROMライターを持っていて近くに同じマザーボードを持っている 人がいればコピーすると言う方法もある。

しかしこのEP−ROMライターがBIOSで使用しているフラッシュROMを書き 込める物である事が条件となる。

BIOSのフラッシュROMには見る方向で違った反射をする金色のシールが貼られて いて、AWARDと書いてある為にフラッシュROMの確認はできるが、このシールを はがすとフラッシュROMの型式が出てくるものと思われる。

この型式そのものか、または同型式の物が書込めるEP−ROMかどうかを確認し、 もしその型式が無い場合はあきらめた方が良いだろう。

書き込み処理を終了すると右図の様に【Do you Want to Program again (Y/N) ? [Y]】と

表示され、そのまま【Enter】キーを押してしまうと入力初期値が【Y】となって

いる為にBIOSの再書き込みになってしまう事に注意する必要が有る。

書き込み処理を終了すると右図の様に【Do you Want to Program again (Y/N) ? [Y]】と

表示され、そのまま【Enter】キーを押してしまうと入力初期値が【Y】となって

いる為にBIOSの再書き込みになってしまう事に注意する必要が有る。ここでは必ず【N】キーを押してから【Enter】キーを押して再書き込みを行なわ ない様にする必要が有る。

特に再書き込みを行なっても問題ないが、単に時間の無駄になるだけである為に 再書き込みは必要無い。

再書き込みをせずに【ESC】キーで処理を終了すると、左図の様に初期画面に戻り

以下の様なメッセージを表示する。

再書き込みをせずに【ESC】キーで処理を終了すると、左図の様に初期画面に戻り

以下の様なメッセージを表示する。You have flashed the EPROM;It is recommended that you turn off

the power, enter SETUP and LOAD Setup Defaults to have CMOS

updated with new BIOS when exits.

Press ESC To Exit

このメッセージが表示されたら【ESC】キーを押してBIOSの書き換え処理を 終了させておく。

終了後はMS−DOSのプロンプトに戻った事を確認してから再立ち上げをするが、 リセットスイッチでも良いが一度電源を切っておいた方が確実である。

これでBIOSの書き換え処理は全て終了した事になる。

◆新しいBIOSを起動する

電源を再投入して再立ち上げ後、BIOSの表示画面が現れるまで【DEL】キーを

数回押し続けて、右図の様な青色の背景に黄色文字のBIOS設定画面が表示される迄

繰り返す。

電源を再投入して再立ち上げ後、BIOSの表示画面が現れるまで【DEL】キーを

数回押し続けて、右図の様な青色の背景に黄色文字のBIOS設定画面が表示される迄

繰り返す。BIOS設定画面が表示されたら、最初の画面で左側の項目で一番最後のメニューで 右図の様な【LOAD SETUP DEFAULTS】にカーソルキーでカーソルを移動してから 【Enter】キーを押す。

これにより新しく書き換えたBIOSのシステム情報の初期値が取り込まれる様に なるが、BIOSも書き換わり新しい物で立ち上がっている為にシステム情報も自動的に 取り込まれても良さそうだが、とりあえず指示通りにしておく。

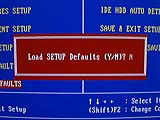

この【LOAD SETUP DEFAULTS】を選択すると左図の様に【Load SETUP Defaults (Y/N)? N】と

表示される為に、そのまま【Enter】キーを押してしまうとNoとなっている為に

処理が実行されない。

この【LOAD SETUP DEFAULTS】を選択すると左図の様に【Load SETUP Defaults (Y/N)? N】と

表示される為に、そのまま【Enter】キーを押してしまうとNoとなっている為に

処理が実行されない。その為にこの表示の時に【N】と表示される部分を【Y】キーを押してYesに変更 してから【Enter】キーを押すようにし、新しく書き換えたシステム関連の初期値を 取り込んでおく様にする。

システム情報の取り込みは一瞬で終了し、画面はそのままのBIOS設定画面のままと なっている為にそのままにしておく。

そしてBIOSの書き換え前に外しておいたCPU関連のキャッシュを元に戻す為に

このBIOSの初期画面から罫線でメニューが左右に分かれている左側の上から2番目にある

BIOS FEATURES SETUP

という項目を選択すると右図の様なメニューに切り換わる。

そしてBIOSの書き換え前に外しておいたCPU関連のキャッシュを元に戻す為に

このBIOSの初期画面から罫線でメニューが左右に分かれている左側の上から2番目にある

BIOS FEATURES SETUP

という項目を選択すると右図の様なメニューに切り換わる。この画面でもメニューが罫線で左右に分かれており、その左側上部を拡大した物が 右図で、メニューの上から2番目の CPU Internal Cache と3番目にある External Cache を両方共に Enabled に変更する。

DisabledからEnableへの変更は、その項目にカーソルを移動して 【Page Up】 と 【Page Down】 キーを使用して変更を行なう。

キャッシュを元に戻す作業がを終了したら 【ESC】 キーを押し最初の画面に戻り、今度は右側に有る下から2番目のメニューで SAVE & EXIT SETUP を選択しリターンキーを押すと SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? と聞いてくる為に、ここで 【Y】 キーを押す事でBIOSの変更が行なわれ再起動する。

キャッシュなどを戻す前にも新しいBIOSを起動している為に、ここでも確認は

可能であったのでキャッシュを戻す作業の前に新しいBIOSかどうかを確認しておいた

方が良いだろう。

キャッシュなどを戻す前にも新しいBIOSを起動している為に、ここでも確認は

可能であったのでキャッシュを戻す作業の前に新しいBIOSかどうかを確認しておいた

方が良いだろう。左図は再起動直後の画面左上を拡大した部分だが、BIOSのバージョン番号は3行目に 表示されている物で現されていて、右図の表示では書き換え前の【#401A0-0104x】では なくて新しい

この表示中の後ろ半分がBIOSのバージョン番号となっており、書き換え前と違い ASUSのホームページで表示しているバージョン番号の表示であれば書き換えが 成功した事になる。

もしバージョン番号が変わらなかったり違うバージョン番号を表示してしまった場合は、 ASUS側のホームページに出しているバージョンの間違いかダウンロードする時に 間違っているかである為に、もう一度最初からやり直してみる様にする。

新しいBIOSが立ち上がるとメモリーチェックやカードとSCSI等の確認表示が

終了後に右図の様なシステム情報や割込みの割り当てが表示される。

新しいBIOSが立ち上がるとメモリーチェックやカードとSCSI等の確認表示が

終了後に右図の様なシステム情報や割込みの割り当てが表示される。上半分の罫線で囲まれた部分がシステムに関連した情報で、CPUやメモリー等の 種類や容量・タイプ等が表示され、下半分が拡張カード類の割り込みなどに関する 情報が表示される。

ここで割り込み等が正常に取り込まれたかどうか確認できるが、普通の場合には処理が 早過ぎて数秒の表示しかしない為にここでの確認は不可能である。

あとはWindows95等のOSが立ち上がってから確認する様にする。

メインに戻る コンピュータ選択メニューに戻る 自作DOS/V選択メニューに戻る

P5−200メニューに戻る マザーボード交換メニューに戻る