拡張する為の部品を選定する

◆メモリーを調べる

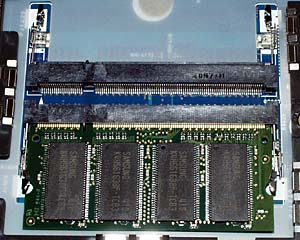

まずは今回あまりにも容量が少なかったメモリーだが、PCの カバーを開けただけではICの型式しかわからなかったが、右下 図の様に取り外してみるとある程度詳しい情報が書いてあるシー ルが貼り付けてあった為に、これを元に購入品を選定する。

このシールから見るとPC2700のDDRメモリーで、CL

2.5のタイプが使用されている事がわかるだろう。

このシールから見るとPC2700のDDRメモリーで、CL

2.5のタイプが使用されている事がわかるだろう。しかしこの様に詳細な情報が必ず記載されているとは限らず、 似た様な違うタイプのメモリーを増設してトラブルケースが多い 為に、詳細な情報が得られない場合には注意が必要である。

もしもメモリーの詳細がわからない場合には左図の様な便利な ツールがあり、CPU−Zと呼ばれるPC情報を詳細に表示して くれるツールで、メモリーだけでなくマザーボードやCPU情報 等も得られる為に、特に見知らぬパーツを調べる際には大変便利 である。

このCPU−Zの表示結果を見てもわかる様に、シールに記載 されている事に間違いは無い様である。

そして東芝のサイトから今回のSatellite J11に 拡張できる最大のメモリー容量を調べた結果1GBまでとあった が、上図の様にSatellite J11ではメモリースロッ トが2スロットと言う事で、最大メモリー容量が1GBと言う事 は512MBのメモリーを2枚にするか1GBのメモリーを1枚 だけと言う事になるだろう。

そこでどちらが安いのかを調べたがあまり差が無く、2枚より は1枚の方がソケット等の接触の面からも良い事で1GBを1枚 用意する事にした。

◆用意したメモリー

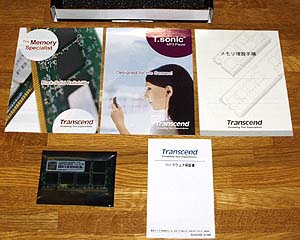

PCショップからバルク品として入手したメモリーであったが 、届いたのは下図の様なTrancend製のメモリーであり、 ご丁寧にも箱入りで説明書や保証書等が添付されていた。

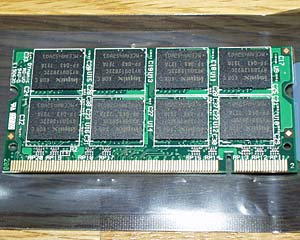

メモリーのスペック表記が2種類あり数年前から面倒になった が、この製品もメモリーに貼り付けてあるシールにはDDR33 3とだけ記載されているが、箱にはPC2700とも記載されて いる為に、製品によっては同じスペックの製品かどうか見分けが 付きにくい。

当然であるがただメモリー同士を合わせれば良いのではなく、 マザーボードでサポートしている値の中で合わせる必要があり、 この値を無視すると動作はするが不安定だったり、沢山アプリケ ーションを開いた時や画像関係の様にメモリーを沢山使用する場 合に途中で固まってしまう等の減少に見舞われる為に注意して調 べてから購入する様にする。

◆HDDを調べる

現在使用されているHDDを調べる為にハードディスクを取り 出してみたが、左下図の様にカバーを外すとリムーバブルケース の様に引き出すだけで簡単に取り外せる構造であった。

NotePC用のHDDは一般的に2.5インチのドライブは 間違いないのだが、気を付けなければならないのはそのドライブ の厚さを確認しておく必要がある。

以前は意外と厚さがあり9.5mm厚は薄い部類に入っていた が、最近では薄型のNotePCばかりになってしまった為か、 ほとんどのNotePCが9.5mm厚のHDDを使用している 。

よくそのケースを見てみると透明な薄い塩ビ系の物にアルミ箔 の様な物が貼り付けてある感じであったが、最悪の場合にはこの ケースは使用せずとも問題ないだろう。

そのHDDの詳細を調べる為に型式からメーカーサイトを調べ

てみたが、既に現行商品ではない為に製品としては掲載されてい

なかった。

そのHDDの詳細を調べる為に型式からメーカーサイトを調べ

てみたが、既に現行商品ではない為に製品としては掲載されてい

なかった。しかし、左図の様なHGST(日立グローバルストレージテク ノロジーズ)サイトにあるテクニカルライブラリー内に情報が掲 載されていた為にこれらを参考にしてみた。

この東芝製のSatellite J11に使用されていたH DDはHGSTのTravelstarシリーズの4K80で、 このシリーズには30/40/60/80GBの容量があり、4 ,200回転/分でATA−6で、シークタイムは平均で13m sとなっており、インターフェイスはUltra DMA mo de5でバッファサイズは2MBとなっていた。

インターフェイスがATA100が使用できると言う事で、現 在販売されている製品は全て使用できると思われるが問題はその 容量で、BIOSでどこまでサポートしているかが一番心配な所 である為に、あまり大きな容量のHDDでは認識しなくなるおそ れがある為に今回は60GBか80GBを購入してみる事にする 。

◆用意したHDD

HDDドライブはどこが良いか、どこが壊れにくいかと言う事 は全く言えず、全てのメーカーを使用した訳ではないが以前は色 々なメーカーを使用したが壊れないメーカーは無かった。

途中からHDD部品供給メーカーとの取り引きで、日立IBM 製の物が一番壊れにくいと聞き使用したが、一時同型式の30G Bを数ヶ月違いで5台使用していた時期があったが、ギリギリ1 年以内に全て壊れたが、同じ物を友人2台と会社の他部署でもほ とんど全滅した時期があった。

その為にHDDは自分の好みで購入するのが良く、HDDは必 ず壊れると言う事を前提にし、消耗品として扱った方が良いだろ う。

その為に5台購入して5台壊れた頃からずっとIBM製のHD Dを使用しているが、のちに日立IBMとなり現在ではHGST となっている様である。

その上の容量となると100GBに120GBと160GBと なる様だが、ディスクトップと同様に120GBオーバーはBI OSが認識してくれない可能性があり、通常メーカーPCは標準 搭載のHDD容量が少ない事から60GBを使用してみる事にし た。

それでも従来から2倍の容量アップとなる為にとりあえずは十 分であるが、あとはディスクの回転数やバッファメモリーをいく つにするかでHDD容量と金額が違ってくる。

今回のNotePCはATA100対応となっている様なので 、少しでも快適に使える様に7,200回転/分とバッファ8M Bのタイプを選択してみた。

今回はメモリーを1GBまで増設する為に多少良いだろうが、 WindowsXPでは当初の様に256MBや512MBでは メモリー容量が少なく、メモリー容量の不足分が全てHDDを使 用して動作する事もあり、HDDを酷使する事となり壊れるケー スも少なくないだろう。

その様な場合にはバッファが多い事により、メモリーに蓄えて から書き込む等の動作となる為に、HDDアクセス回数が減り若 干ではあるが処理が早くなる事になるだろう。

特に今回の様に4,200回転/分から7,200回転/分に 回転数を上げた事により2倍近く早いアクセスになるかと言うと そうではなく、平均シークタイムすら見ると13msから11m sには上がっているものの、たった2ms早くなったというだけ である為にHDDのメカ的動作は極力しないに越した事はない。

しかしHDDアクセス回数は半端でない為に、このたった2m sでも実際には大きな差になってしまうのだが、3.5インチH DD等は7〜8msと言う事から考えるとディスクトップPCの 様にはならず、やはりATA100によるバッファメモリーに期 待した方が良いだろう。

今回は実物とメーカーの資料から確認して9.5mm厚の物を 選択した為に問題ないが、その他の部分に思いがけない突起や凹 みがないか注意して確認する。

ただ単に元々の状態を確認するだけなのかと思ったが、バージ ョンアップとアンインストールを繰り返したらしく、Windo ws自体が立ち上がらなくなり修復とレジーストリー変更で何と か立ち上がったと言う状態で戻ってきた。

せっかく再インストールしたと言うのにこの状態では非常に不 安で、出張中や設備の立ち上げ中にトラブられたのでは困る為に 、再び再インストールを行わなければならない状態になった。

意外と簡単にアンインストールを行うケースが見受けられるが 、一概に言える物ではないがアンインストールはインストール作 業よりも覚悟して行う必要がある。

これはインストール時に様々なアプリケーション等で組み込ん だモジュールがどこにどう関連付けられてどう組み込まれたか、 そして本当に他で使用されていないのかは不明で、更に新旧のモ ジュールがあったりとそう簡単に抜き取る事はできない。

おそらく、PCの不安定さはアプリやドライバーのインストー ルとアンインストール時の不具合と言ってもよく、更にその入れ た時と抜かれた時の順番によっても大きく変わって来るのかも知 れない為に、入れてしまった物はよほどの事がない限りは安易に 抜かない方が良いだろう。

そんなこんなで残念ながら時間をかけて再インストールした物 も無駄となり再び再インストールをする事にしたのだが、ただ再 インストールでは面白みが無い為に更に容量アップのHDDを使 用してみる事にした。

そして丁度2倍の120GBが無いかと探してみたが、5,4 00回転/分の製品だと見つかったが7,200回転/分の製品 が見つからず、残念ながら100GBを入れてみる事にした。

どうやらここ1〜2年でNotePCもシリアルATAになっ てきている為にIDEタイプの製品が少なくなってしまい、2〜 3ヶ月経った時には同じショップでIDEタイプは5,400回 転/分の80GBだけとなっており、丁度良い時期にHDDの交 換を行った様であった。

◆無線LANカード

そして当初は予定していなかったのだが、100GBのHDD も上手く利用できた事もあり、一気に無線LANまで実装してみ る事にした。

しかしPC側の無線LANユニットを色々と見てみたが、US BタイプやPCMCIAカードタイプの無線LANユニットでは 、NotePC本体から飛び出してしまう為に持ち運びに邪魔で 毎回着脱するのも面倒である為に、今回は内臓タイプを探してみ る事にした。

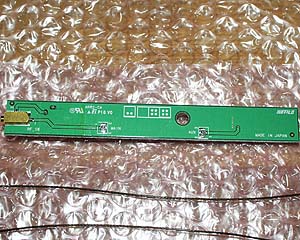

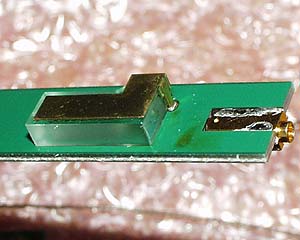

インテル製のminiPCIカードが色々な所から販売されて いるものの、どれもアンテナがないと言う事でせめてアンテナケ ーブルだけでも付属していればと探した結果、下図の様な玄人志 向の製品が見つかりメーカーサイトにはアンテナ付きと記載され ていた。

どうやらこの細長い基板がアンテナらしく、右上図のアンテナ 端子であるMAINとAUXに付属のアンテナケーブルを使用し て、下図のアンテナ基板に接続する様である。

しかしこのアンテナ基板は今回のNotePCに実装するスペ ースは無く、とりあえずアンテナケーブルだけ使用してアンテナ は短い線だけ出すかどうするか考える必要がありそうである。

その為に実際に利用するかどうかは別にしても、せっかく購入 した物の為にとりあえずNotePCに実装してみて無線LAN として利用できるかどうかだけでも確認する事にした。

メインに戻る ⇒ コンピュータ選択メニュー ⇒ 関連製品メニュー ⇒ Satelliteメニュー