ハードディスクの交換

◆カバーの取り外し

ハードディスクもメモリーと同様に底面のカバーを開けると取り 出せる様になっている場合が多いが、まれにキーボードを取り外し た下部に配置されている場合がある為に、取り外し方法については そろぞれの取扱説明書巻末にあるオプションや拡張・増設方法を参 考に取り外し場所を探しておく様にする。

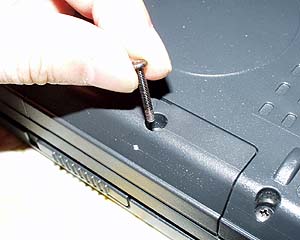

今回のNotePCでは下図の様に正面下部にある比較的小さい カバーを取り外す事で、ハードディスクドライブの着脱ができる様 になっている。

ビスはカバー表面から多少奥の方にある為に、完全に緩めた状態 でも指で取り出す事は不可能で、ビスが脱落しない様に手で押さえ ながらPC本体を逆さにするか、ビスが入ったままでカバーを取り 外す様にした方がよいだろう。

そしてビス自体は結構長いものが使用されており、ほぼカバーの 上から下まで伸びており、右上図の様にハードディスクドライブの 取付金具自体も共締めになる様になっている。

◆HDDの引き出し

今回のNotePCではハードディスクドライブは上記の様にカ バーを固定してあるビスで共締めされている以外にはどこでも固定 されておらず、左下図の様に共締めされていた取付金具の手前が折 り返されている部分を引き出すだけでハードディスクドライブを取 り出す事ができる。

更に便利なのはリムーバブルケースの様に専用のコネクターに変 換して取り付けてある訳でなく、2.5インチハードディスクドラ イブのIDEコネクターがそのまま使用されている。

また、ハードディスクドライブにはアルミ状?のケースが被され ているが、放熱性からなのかシールド的なものかは不明である。

おそらくハードディスクドライブを交換してもそのまま使用でき ると思われるが、使用するハードディスクドライブのメーカーやシ リーズ違いで入らなくなるおそれもある為に、その際には未使用で 取り付けるしかないだろう。

◆HDDの取り外し

ハードディスクドライブを交換する為には、一旦取り付けられて いるハードディスク取付金具は一旦取り外す必要があり、再び新し いハードディスクドライブへと取り付ける必要がある。

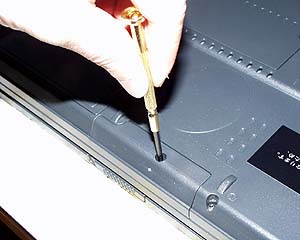

右上図では精密ドライバーを使用して取り外しているが、この部 分はある程度トルクがかけて締め付けてある為に、精密ドライバー の様に柄が細い物では回しきれないだろう。

その為に一般的に使用するプラスドライバーのサイズよりも1サ イズ小さいプラスドライバーを用意して、ある程度は柄が太いプラ スドライバーを用意しておいた方が良いだろう。

更に右上図の様にして、ハードディスクが収納されているアルミ 色のケースからも、コネクター側へと引き出してハードディスクド ライブを取り出しておく様にする。

◆HDDを合わせてみる

ハードディスクのサイズは規格となっている為に、今回のNot e型PCで使用している9.5mmの厚ささえ間違わなければまず 間違いなく取り付ける事ができるだろう。

しかしドライブ側のメーカー違いや同メーカーでもモデルやシリ ーズが違っただけでカバーや微妙な形状の違いで取り付けられない 場合等も考えられる為に、購入したドライブは必ず従来まで使用し ていたドライブと比較してから取り付ける様にした方が良いだろう 。

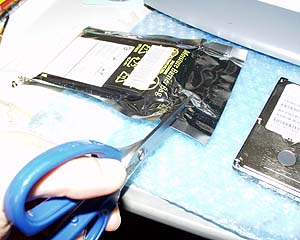

このビニール袋の上部両サイドには右上図の様に開封の為の切り 込みが付けられている為に、この部分からお菓子の袋の様に手で開 けられる様になっている様ではあるが、上手く開かなかった場合に は無理に力を入れて開けない様にする。

この場合には手が滑ってドライブを袋ごと飛ばして落下させてし まったり、突然袋が裂けてドライブが勢い良く飛び出て落下してし まう等のトラブルで、まだ一度も使用しないままにドライブを破損 してしまうケースも見受けられる事から、左上図の様に最初から袋 はハサミを使用して切り取る様にした方が良いだろう。

取り外した古いハードディスク等をこの袋に保管する場合には、 ハサミを入れる箇所をなるべく袋の熱圧着された近くにし、ハード ディスクを収納した際に十分袋が折り返せる様にする。

袋を開けると中からは右上図の様に乾燥剤が出てくるが、これも 古いハードディスクを袋で保管する場合には再利用した方が良いだ ろう。

外観的には基板形状と貼り付けられたシールの形状が違う以外は 、若干の違いはあれど取り付け上の問題になる部分は見当たらなか った。

◆HDDの取り付け

ハードディスクの取り外しの際にも説明してあるが、ハードディ スクドライブを直接PC本体に取り付け、フレキシブルなケーブル が付いたコネクターを取り付けるタイプが多い中、今回の製品では リムーバブルハードディスクケースの様なスロットインタイプを採 用している事から、以下の様に一旦ハードディスクを取付金具へと 固定する必要がある。

このカバーの取り付けは左上図の様に挿し込むだけであるが、逆 挿し防止としては左上図の様に基板側をカバーの丸い穴側に向けて 挿し込む事により、ハードディスクのスピンドルモータの電極であ る丸い部分が右上図の様に丁度良い位置に合うだろう。

今回は同メーカのハードディスクドライブを使用した事もあるか も知れないが、場合によっては若干位置がズレる場合があるかも知 れないが、あくまでも挿し込んだ後には両サイド2つずつにあるド ライブの固定ネジ穴が見える事を確認する。

ただこのカバーを使用する事に関しては放熱面でどう影響するか わからないが、従来使用されていた4,200rpmの30GBよ り7,200rpmの100GBへと交換した事により消費電流も 2倍となった事もあり以前よりはドライブ自体の発熱が多くなって いると思われる。

その為に上図の様な袋状のカバーに入れる事により放熱効果が悪 くなっているおそれがあり、もしもPCを稼働中にこのハードディ スクドライブ部分の本体ケースが熱くなる様であれば、一度このカ バーを取り外してみるのも手だろう。

この固定ネジはドライブの両サイドに2ヶ所ずつあるが、固定に は左上図の様な精密ドライバーではなく、できればもう少し柄の大 きいブラスドライバーを使用し、精密ドライバーでは外せない位の トルクで締め付けておく様にする。

左上図の様に精密ドライバーで締め付けるとしっかりとしたトル クがかけられない事もあり、締め付けがゆるいままで使用するとP Cを持ち運んだ際の振動等でネジが緩んで外れてしまい、内部に入 り込んだネジでショートしてしまい思わぬ故障が発生する原因とな ってしまうだろう。

ハードディスクドライブを取付金具に固定したならば、右上図の 様にコネクター側を奥にしてPC本体の前面中央下部にあるスロッ トに挿し込む様にする。

このコネクターの挿し込み具合はPC内部にコネクターがある為 に全く確認できないが、右上図の様にPCケースにある半丸の切り 欠き部分でハードディスクの取付金具にあるネジ穴が、その下にあ るPC本体への固定ネジ穴と合う位置まで挿し込む様にする。

しかしこの部分にあるネジ穴は直ぐにネジで固定せず、次に説明 するカバーの取り付けと共に共締めとなる。

◆カバーの取り付け

最後にPC本体のハードディスク部分にあるカバーを取り付ける 。

このカバーは左下図に見えるPC本体のハードディスクスロット の両サイドにある立て溝に、右下図のカバー両サイドにある縦方向 の突起を合わせて取り付ける。

突起は両サイドにある為に確実に両方を合わせてから取り付ける 様にする。

このカバーは右下図のネジ穴上部にある小さなスリット部分に若 干突起した部分があり、この突起が邪魔をしてカバーをセットする 際に途中で浮いたままとなる。

その部分からは更に下側へと押し込む事で『パチッ』と音を立て て右下図の様に完全にカバーが取り付けられた状態になるが、上手 くカバー両サイドにあるスリットがPC本体のスリットと合わない とそれ以前で見た目で隙間が多く空いてしまうだろう。

その際には一度カバーを完全に取り外して、カバーとPCケース 両サイドにあるスリットを再度確認しながら挿し込む様にする。

ここで使用するネジは左下図の様に結構長いタイプの為に、メモ リーや拡張カードと同時に交換する際には、他の部分で使用してい たネジと混在しない様に注意する必要がある。

その為にこの部分のネジは精密ドライバーの一番大きな物でしっ かり回せない位締め付ける事で十分であるが、その際にはドライバ ーが浮いてしまいネジ頭を破損しない様にドライバーを十分に押し 付けながら締め付ける様にする。

◆HDDの認識確認

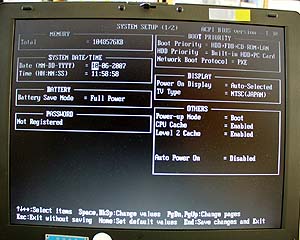

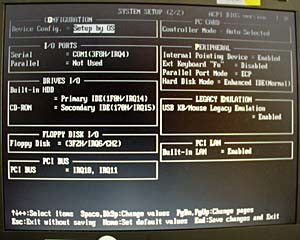

まずは今回交換したハードディスクがPCに正常に認識されてい るかどうかを確認する為に、まずはBIOS上からの認識状態を確 認してみる様にする。

今回のNotePCである東芝製Satellite J11で は、ESCキーを押したままで電源を入れる事によりBIOS画面 が起動する様になっている。

通常はIDEポート毎のドライブ情報が表示される様になってい るのだが、家電メーカ製と言う事もあるのだろうがBIOS画面に おけるドライブ情報の表示項目は無かった。

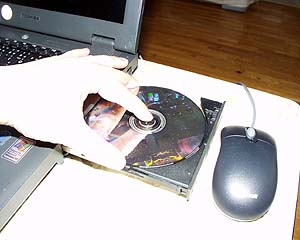

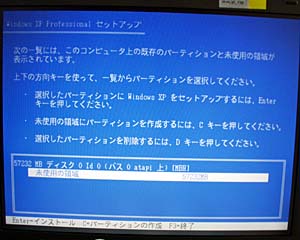

Windows2000/XPのOSインストールディスクをセ ットしてPCを再起動するとインストール画面が表示される為に、 通常のインストール作業と同じ様に必要事項を入力しながら処理を 進めると、右下図の様なディスクの領域を設定するページが表示さ れる。

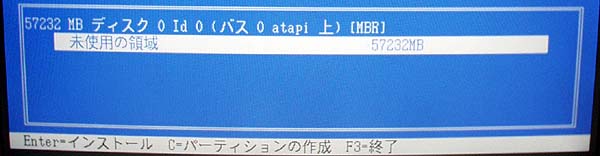

今回は60GBのハードディスクを入れた為に、下図では57G B(57000MB)以上の容量がある事を確認できるが、ここで は実際の容量よりも少なく表示されるだろう。

そしてWindowsをインストール後に立ち上げると、ここで 表示されていた容量よりは増えて実際の容量に近い表示となるだろ う。

また、容量の表示は行っても実際の容量とはかけ離れた容量を表 示する場合があり、この場合にはBIOSが認識できないほど大き な容量のハードディスクを入れてしまった場合が多い。

その際にはBIOSのバージョンを確認してみて、古ければ新し いバージョンのBIOSを入れ替える事で認識してくれる場合もあ り、製品によってはBIOSで対処できずハード的な要因の為に認 識しない場合もある為に十分注意して確認する。

もしも正常な容量で認識されないままでも使用できるからとその まま使用していると、ディスク管理上の問題が発生したままとなり 最悪の場合にはドライブ自体の故障にもなりかねない為に注意する が、この年代のPCではおそらく120GBから160GBの間に ひとつの壁があり、120GBのハードディスクを使用しておけば まずほとんどの場合は大丈夫であろう。

メインに戻る ⇒ コンピュータ選択メニュー ⇒ 関連製品メニュー ⇒ Satelliteメニュー