◆部品を取り外す

画像を準備して回路図を作成しようとしたが、やはり部品実装

面にある部品にはリレー等の部品が多く、どうしてもパターンが

隠れてしまい不明な部分が多かった。

画像を準備して回路図を作成しようとしたが、やはり部品実装

面にある部品にはリレー等の部品が多く、どうしてもパターンが

隠れてしまい不明な部分が多かった。リレーのコイル端子は片側が電源でもう一方はトランジスター 等で駆動されている為に察しが付くが、リレーの接点では動作さ せてみればわかる場合もあるが、どこがa・b接点でどこがコモ ン端子かもなかなか区別し難い。

まして、その接点自体が使用されているかどうかも不明で、テ スター等で同通を追ったとしても、接点の開き具合とで判断する 必要があり、できればパターンが直接確認できた方が望ましい。

そこで右上図の様にして半田ごてと半田吸い取り器を使用し、

リレー等の基板を覆う面積の大きな部品を全て取り外す事にした

。

そこで右上図の様にして半田ごてと半田吸い取り器を使用し、

リレー等の基板を覆う面積の大きな部品を全て取り外す事にした

。取り外す際には半田槽で酸化してしまった半田のままでは熱を かけてもボロボロするだけの為に、新しい半田を軽く盛り中のフ ラックスを利用して半田が吸い出し易い様にする他、半田吸い取 り器の口は左図の様にシリコンチューブ等を取り付け、半田ごて の先で融け難く部品の足にフィットする様にしておくと良いだろ う。

取り外した部品は紛失しない様に右上図の様に小型のケース等 に入れてまとめておく様にし、落下させ部品のリード線を折って しまったりしない様にする必要がある。

◆リレーの端子確認

取り外したリレーは左図の様にしてテスターによる導通テスト

により端子を調べておく様にする。

取り外したリレーは左図の様にしてテスターによる導通テスト

により端子を調べておく様にする。調べ方としてはまずリレーのコイルを探し出すが、端子を見る とコイルは2つ共並んでいる場合が多いだろう。

その部分を中心にテスターを抵抗レンジにして各端子2箇所づ つテストして行き、12Vリレーだと200〜300Ω付近に振 れる所を見つけ出す。

端子を調べていると完全に同通(0Ω)する部分が出てくるが 、この部分は現在ONしている接点の為にコイルと間違わない様 にする。

コイルの両端子を見つけ出したならば、次に右上図の様に実際 に電源にてリレーのコイルに電流を流し、接点をON/OFFさ せながら接点の同通状態を調べる様にする。

その際にリレーのコイルに印加する電圧は、実際に製品を動作 させてコイルの両端電圧を測るのが一番確実である。

また、リレーの型式にはコイル電圧が記載されている物もある 為に、メーカーサイトにデータシートがあればそちらを参考に調 べる必要がある。

どうしてもコイル電圧が不明な場合には、電圧が可変できる安 定化電源等を使用し、コイル電圧を徐々に上げて行き確実に接点 がON/OFFする部分の電圧でテストする様にする。

特に今回の様に基板実装タイプである小型リレーでは、定格電 圧よりかなり低い電圧でも動作する事から、この様な方法でコイ ルに電圧をかけてもまず壊れる事は無いだろう。

今回のリレーに関してはコイル電圧が12V用であったが、車 載様だからと必ずしも12Vで無い場合が多い為に、擬似的に動 作させる場合には注意が必要である。

そして調べた2種類のリレーは左右の図の様になっており、ど

ちらもC接点(コモン端子からa接点もb接点もある)タイプで

ある事がわかった。

そして調べた2種類のリレーは左右の図の様になっており、ど

ちらもC接点(コモン端子からa接点もb接点もある)タイプで

ある事がわかった。また、先程のコイルに電圧を印加する際に説明し忘れたが、リ レーによってはコイルに印加した電圧をOFFにした際に出る逆 起電圧をある程度吸収する為に、コイルと平行にダイオードが入 れられている場合がある。

その際には印加する電圧の極性によってはダイオードでショー ト状態と同じ現象が出てコイルがONしない場合がある。

その為に、テスターでコイルを調べる際にはテスター棒を逆に も当ててみて、抵抗値が違ったり10Ω以下であったりする場合 には印加する電圧の極性も注意する必要がある。

これらの事から、コイルに印加する電圧はショート等の保護回 路がしっかりしている安定化電源や低電圧電源を使用する様にし た方が安全だろう。

◆リレーを調べて追記する

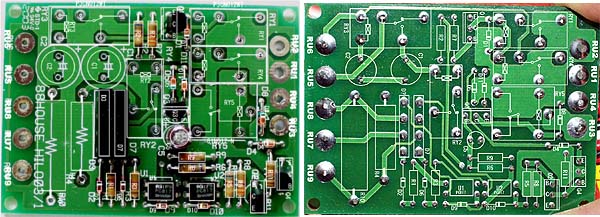

以前撮影した基板の部品実装面はリレー等の面積が大きい部品 が多かった為に、部品を取り外した物を再度撮影し直し、その画 像を使用して以前の物を交換した。

その画像が下図の左側で、以前と比較するとほとんどの部分に あるパターンが見える様になり、これでやっとこの図より回路図 を製作できる様になるだろう。

この図よりようやく回路図を追う事ができる様になり、早速回 路図を起こしてみる事にする。

メインに戻る 修理・分解選択メニューに戻る 同時点灯メニューに戻る

ユニットの改造メニューに戻る