◆バッテリーの取り外し

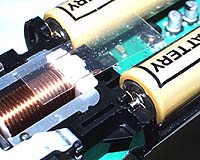

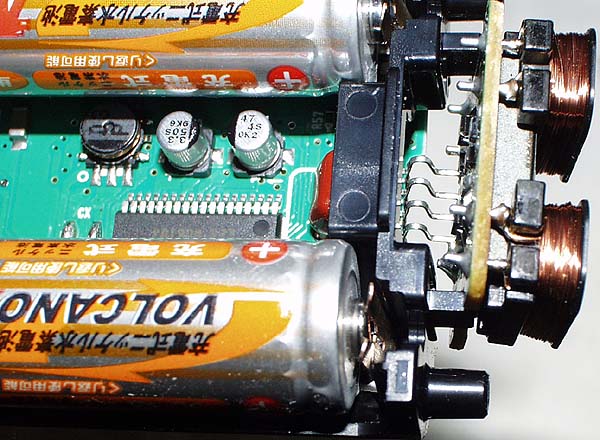

カバーを取り外して取り出した物を裏返すと左図の様にバッテリ

ーが見えてくる様になるが、実際にはバッテリーに記載された文字

部分は裏の方に向けられており、何も書いて無い面が表を向いてい

た。

カバーを取り外して取り出した物を裏返すと左図の様にバッテリ

ーが見えてくる様になるが、実際にはバッテリーに記載された文字

部分は裏の方に向けられており、何も書いて無い面が表を向いてい

た。バッテリーの形状からして単三型の電池サイズが一番近く、今回 は容量的な問題から100円ショップのニッケル水素(Ni−MH )電池を使用する事にした。

搭載されているバッテリーの端子部分をよく見てみると、右図の 様にバッテリーの電極が突起しており、これを挟む様な感じで本体 の電極が受けている。

反対側の電極も見てみると左図の様に、こちらの電極も棒の様な

物が突起しており、本体側の電極がUの字電極で受け止めている様

な構造になっていた。

反対側の電極も見てみると左図の様に、こちらの電極も棒の様な

物が突起しており、本体側の電極がUの字電極で受け止めている様

な構造になっていた。更によく見てみるとこの部分は単にU字型で棒型の電極を受けて いるのではなく、棒型電極が抜け難い様にU字型の上部分が若干狭 められており、下まで押し込むと棒型の電極がピッタリと挟み込め る様になっている。

その為に無理にバッテリーを引き抜く事はせず、右図の様に片側 ずつ持ち上げながら電極を外して行くが、引き抜く際にはあまり真 上方向に持ち上げない様にする。

これは片側の電極が取り付けられたままで持ち上げると、まだ外 れていない方の電極が支点となる為に、電極が変形してしまうおそ れがある。

この様に電極を変形させない為には、電極が抜ける程度にしか持 ち上げない事が重要であるが、既にこれから抜き取る電極の反対側 が引き抜かれている場合には問題ないだろう。

◆バッテリーの確認

左図が今回のシェーバーから取り外したバッテリーだが、メーカ

ー名とバッテリーの種類であるニッケル水素(Ni−MH)と記載

されている以外は何も無く、バッテリーの電圧や容量の表示は全く

見当たらない。

左図が今回のシェーバーから取り外したバッテリーだが、メーカ

ー名とバッテリーの種類であるニッケル水素(Ni−MH)と記載

されている以外は何も無く、バッテリーの電圧や容量の表示は全く

見当たらない。そして左図からもわかる様に電極の長さが左右で若干長さが違う のがわかると思うが、しかし極性の記載も全く無い為に実際に調べ てみる事にする。

その結果、右図の様にテスターを当ててみると長い電極の方がプ ラス極である事がわかり、今回分解する前にフル充電状態にしてお いた為に電圧も見てみると、1.2Vよりも若干高い1.3〜1. 4Vの範囲になっている様である。

プラス側の電極を比べてみると、左図のシェーバー側に搭載され

ていたバッテリーには棒の様な形状となっているが、普通の単三型

電池のプラス側は右図の様になっている。

プラス側の電極を比べてみると、左図のシェーバー側に搭載され

ていたバッテリーには棒の様な形状となっているが、普通の単三型

電池のプラス側は右図の様になっている。左図でも本来は同様な形状なのかどうかは不明で、もしかすると 黒いゴムカバーの下にはプラス電極に棒状の電極を溶接しただけな のかも知れない。

しかし、現在のシェーバー側に右図の単三型電池の形状をしたプ ラス側の電極が合うかどうかであるが、棒状の電極が入り込むスリ ットがシェーバー側電極に付いているものの、細いスリットの為に 単三型電池のプラス電極が接触するには十分な形状をしているだろ う。

マイナス側にも左図の様に棒状の電極がスポット溶接で固定され

ているが、こちらはプラス電極側よりも広い面積がある為にそのま

まシェーバー側の電極を使用しても問題ないだろう。

マイナス側にも左図の様に棒状の電極がスポット溶接で固定され

ているが、こちらはプラス電極側よりも広い面積がある為にそのま

まシェーバー側の電極を使用しても問題ないだろう。この様にシェーバーに搭載されていたバッテリーは何も記載され てはいないが、電池の筒のサイズやプラス電極の筒側面にある窪み 等が全く同じな事からも、間違いなく単三型の形状のバッテリーに 電極のみ追加したものだろう。

全長が多少シェーバーに搭載されていた物の方が長いのだが、お そらくこれもプラス電極部分に黒いゴムキャップを取り付けてある 為の長さの違いだろう。

◆電極に細工する

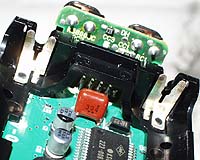

そしてシェーバー側の電極を見ると、左右の様に棒状の電極を固

定する為にU字形状の溝が付いているのがわかるだろう。

そしてシェーバー側の電極を見ると、左右の様に棒状の電極を固

定する為にU字形状の溝が付いているのがわかるだろう。しかしこの溝をよく見てみると、先端の方はV字形状になってお り棒状の電極が入り易くなっており、若干棒状の電極が狭くなる程 度のV字溝の下には、棒状の電極がしっかりと固定される様に丸い 穴と変っている。

このV字型の溝と丸穴が付いている事により単三型電池形状の特 にプラス電極が上手く接触してくれないのではないかと思われたが 、実際にこのバッテリー収納スペースに単三型のバッテリーを収納 してみると、シェーバー本体の電極との接触には全く問題ない事が わかるだろう。

だが、シェーバー本体に搭載されていたバッテリーは棒状の電極

だった事から、単三型電池形状のバッテリーを入れても全く電極が

届かなくなっている。

だが、シェーバー本体に搭載されていたバッテリーは棒状の電極

だった事から、単三型電池形状のバッテリーを入れても全く電極が

届かなくなっている。以前のシェーバーでは事務用品にて電極を製作して取り付けたが 、今回は追加部品は一切使用せず左右の図の様にシェーバー本体の 電極を4本共に内側へ変形させてみた。

本来この電極は周囲にある黒い樹脂で覆われており、おそらく2 〜3mm程度はバッテリーから離れていると思われる為に、意外と 左右の図の様に思い切った変形が必要となるだろう。

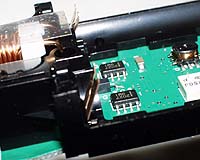

◆単三型電池をセットする

シェーバー側の電極を4本共に結構内側に変形させたならば、左

図の様にして単三型のニッケル水素(Ni−MH)電池をセットす

る様にする。

シェーバー側の電極を4本共に結構内側に変形させたならば、左

図の様にして単三型のニッケル水素(Ni−MH)電池をセットす

る様にする。セットする方向は左図の様に替刃を取り付ける側にマイナス電極 を向けてセットする為に、実際に使用する様にして手に持つと電池 が逆さになる感じにセットされる事に注意して搭載する。

そして単三型の電池をセットする際には必ず左上図の様にマイナ ス電極からセットする様にするが、これはプラス側からセットする と突起した電極でシェーバー側の電極を奥深くまで押してしまう為 に最終的には電池の挟み込みが弱くなるだろう。

その為に必ず電池のセットはマイナス側から行い、マイナス側を シェーバー側の電極に押し付けた場合でも、右上図の様にシェーバ ー本体の電極がプラス側ではこれだけ変形している事を確認してお き、できるだけ電池との接触を確実にする必要がある。

そしてこの電池の真下まで変形したシェーバー側の電極は、左図

の様に精密ドライバーを使用して、極力元に戻る様な変形をさせな

い様に必要最低限の戻し量で電池を収納する。

そしてこの電池の真下まで変形したシェーバー側の電極は、左図

の様に精密ドライバーを使用して、極力元に戻る様な変形をさせな

い様に必要最低限の戻し量で電池を収納する。今回この方法で電池をセットしてみた感じでは、電池のプラス電 極側にある突起より低い部分まで電極が乗ってしまえば、あとは精 密ドライバー等を使用しなくともバッテリーを押すだけで簡単に電 極がプラス側の突起電極に乗る感じであった。

この様な感じの手順により、右図の様に単三型の電池を2本セッ トする。

下図は、最終的に単三型の電池を搭載した後の両電極の拡大図で ある。

◆お・ま・け

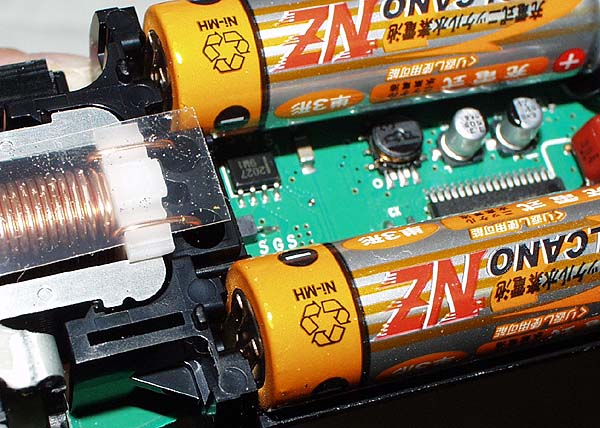

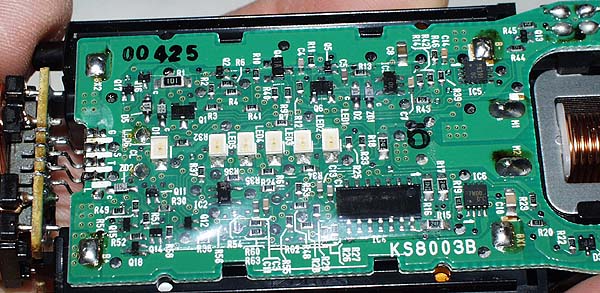

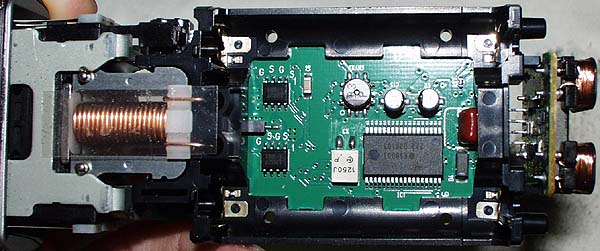

今回は分解ついでに、バッテリーを取り外した状態の拡大図を以 下に載せておく。

下図はケースの正面の面で、中央に四角い白いLEDが6つ見え るが、この部分がバッテリーの残量表示となっている。

分解してみてから気付いたのだが、こちらの面には電源スイッチ が付いているのだが、どこを探してもそれらしいスイッチは無く、 ケースのスイッチ部分の裏側からも何も突起している部分が無い事 からも、おそらく磁気をを利用したスイッチが搭載されているのだ ろう。

今回分解してみて思ったのは、単なる充電回路だけとは思えない ほどの部品の多さで、超音波モーターを駆動する回路もそれほど多 くの部品を必要としているとも思えない。

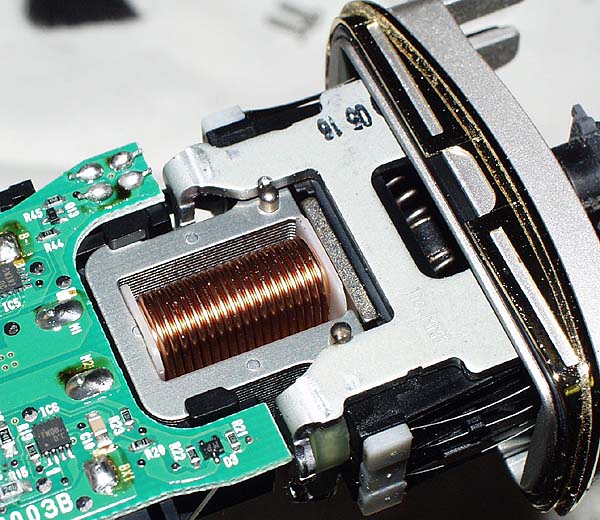

そして下図の両端には3枚ずつの板バネが付いており、コイルか ら替刃方向の途中には何やらコイルスプリングが見える。

今回はこのモーターがどのように駆動されているかは調べなかっ たが、意外と簡単な構成で動作しているのかも知れない。

メインに戻る ⇒ 修理・分解に戻る ⇒ シェーバに戻る