リアサスペンションの組立

◆スプリングの受け皿

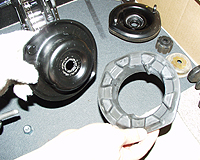

Cリングの位置が決定したならば、ダンパーに付属のスプリング用

受け皿を左図の様にしてピストンロッド側から挿し込む。

Cリングの位置が決定したならば、ダンパーに付属のスプリング用

受け皿を左図の様にしてピストンロッド側から挿し込む。このスプリング用受け皿には上下があり、逆に使用するとCリング が外れ易くなる為に十分注意して方向を確認する。

もっとも、Cリングの位置を決定する際にこのスプリング用受け皿 の取り付け上下が間違っていれば、もう一度正常な方向に取り付けて から寸法を測り、Cリングの位置を再度検討する必要があるだろう。

スプリング用の受け皿は左図の様にCリング側に受け皿の内側にあ

る溝が来る様に組み付け、これによってCリング外周が受け皿の溝で

隠れる様になり、Cリングが開いて外れる様な事が無い様になってい

る。

スプリング用の受け皿は左図の様にCリング側に受け皿の内側にあ

る溝が来る様に組み付け、これによってCリング外周が受け皿の溝で

隠れる様になり、Cリングが開いて外れる様な事が無い様になってい

る。そして次の組み付け前には右図の様にエナペタルダンパーにはロッ ド先端に付属の専用ナットを取り外しておく様にする。

このナットを取り外しておくとロッド中央にあるカーラーが落下し て紛失する可能性がある為に、組み付け直前までは取り外さない方が 良いだろう。

◆ロッドへのブーツ類取り付け

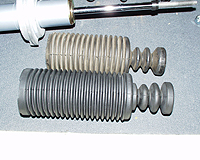

リア側の場合にはフロントと違い左図の様なピストンロッド用のブ

ーツよりスプリング外形の方がある程度大きい為に、上図の様な組み

合わせで先に取り付けておいても良いだろう。

リア側の場合にはフロントと違い左図の様なピストンロッド用のブ

ーツよりスプリング外形の方がある程度大きい為に、上図の様な組み

合わせで先に取り付けておいても良いだろう。左図のブーツは新旧を比較した物だが、ジャバラ部分のピッチがさ ほど変わらない事から、新しいブーツの方が全長が長くなっている様 である。

そしてロッドの中間にあるカーラーは、右上図の様にブーツ先端が 丁度入り込む様にロッド先端方向が若干細くなる形状をしている。

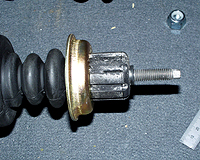

ブーツの取り付け方は左図の様にブーツのジャバラ部分を先に挿し

込む様にし、右図の様にピストンロッドがブーツ上部にある穴から出

て来る様にする。

ブーツの取り付け方は左図の様にブーツのジャバラ部分を先に挿し

込む様にし、右図の様にピストンロッドがブーツ上部にある穴から出

て来る様にする。そして右上図の様にカーラー自体が細くなっているをブーツの穴に 合わせて挿し込むと、右図の様にブーツの穴からカーラーが飛び出す かの様に出てきて、最終的にはカーラー先端がブーツとほぼ同じ高さ になるだろう。

もしも右図の様にならずカーラーがブーツより凹んでいる場合には 、カーラー自体がピストンロッドに逆向きで取り付けてあるか位置合 わせがうまく合っていないと言う事になるだろう。

ブーツが上手く取り付けられたならば、次に左図の様にブーツ上部

にプレートと呼ばれる金属製の皿を取り付ける様にする。

ブーツが上手く取り付けられたならば、次に左図の様にブーツ上部

にプレートと呼ばれる金属製の皿を取り付ける様にする。このプレートには取り付け方向があり、左右の図を見てもわかる様 にブーツ頭部が隠れる様に取り付ける様にする。

このプレートは逆に取り付けても機能的に問題は無いが、メーカー 指定の組み付け方向が図の様になっている為に、必ず組み付けの際に は十分注意して方向を確認する様にする。

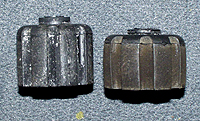

左図はこのプレートを新旧比較した物だが、10年で4万キロ走行

が右側にあるプレートだがそれほどひどく錆びてはいない。

左図はこのプレートを新旧比較した物だが、10年で4万キロ走行

が右側にあるプレートだがそれほどひどく錆びてはいない。もっとも、雨天時の走行がほとんど無い為にこれだけで済んでいる と思われるが、あまりサビがひどい時には交換した方が良いだろう。

また右図は次に組み付けるブッシュだが、こちらを新旧比較してみ ると意外とつぶれているのだが、このブッシュはロッド先端のナット を締め付ければ締め付けるほどつぶれる様になっている為に、組み付 けの際には十分注意してロッド先端のナットを締め付ける必要がある 。

そしてこのブッシュを左図の様にしてプレートを取り付けた後から

挿し込む様にするが、このブッシュにも取り付け方向がある為に注意

して方向を確認する。

そしてこのブッシュを左図の様にしてプレートを取り付けた後から

挿し込む様にするが、このブッシュにも取り付け方向がある為に注意

して方向を確認する。取り付け方向は右図の様に平らな部分がプレート側になり、ブッシ ュの先端に突起が付いている方向を上にして取り付ける。

このブッシュの方向は必ずこの方向になる様に取り付ける必要があ り、逆に取り付けてしまうと次に取り付けるスプリング用上皿がピス トンロッドと擦れて異音の原因となる場合がある為に十分注意して組 み付ける様にする。

◆上部受け皿の組み立て

次にスプリング上部の受け皿を組み立てるが、左図にあるスプリン

グアッパーシートは右図にある黒く塗装された金属製の物だが、直接

これでスプリングを受けてしまうと異音が発生する可能性がある。

次にスプリング上部の受け皿を組み立てるが、左図にあるスプリン

グアッパーシートは右図にある黒く塗装された金属製の物だが、直接

これでスプリングを受けてしまうと異音が発生する可能性がある。スプリングの下部にはスプリング自体に樹脂製のスリーブが取り付 けててありそのまま金属製の受け皿で受けているが、上部の受け皿で は左図にあるアッパーラバーシートと呼ばれる右図にある黒いゴム製 の凹凸が付いた物によりスプリングを受ける構造となっている。

その為に左図のスプリングアッパーシートの金属製受け皿と、右図

にあるゴム製のアッパーラバーシートを先に組み付けておく必要があ

る。

その為に左図のスプリングアッパーシートの金属製受け皿と、右図

にあるゴム製のアッパーラバーシートを先に組み付けておく必要があ

る。組み付け時にはこの両者の形状が似ている為に、形状を合わせる様 に組み付ければ間違いないが、よく見ると左図の様に突起している側 面にはある程度の溝が付いており、このぶぶんに右図にあるゴムの内 側にある突起を合わせる様にして組み付ける。

この溝は180度方向にもあり、形状的には左右対称となっている 為に、一度合わせればピッタリ合う様になっている。

組み付けは左図の様に金属製のアッパーラバーシートの突起側に、

ゴム製のアッパーラバーシートの凹凸がある面を組み合せる様にする

。

組み付けは左図の様に金属製のアッパーラバーシートの突起側に、

ゴム製のアッパーラバーシートの凹凸がある面を組み合せる様にする

。これらを組み合わせると右図の様になり、金属製の受け皿でスプリ ングを受ける面にゴムを張った様な感じになる。

これらの部品が新品の際には外れ易い為に、組み付けの際には十分 注意して取り扱う様にし、ゴムラバーがズレたままで組み付けてしま わない様にする。

◆スプリングの圧縮

次に使用するスプリングは必ず受け皿間で遊ばない様に全長が長く

作られている関係上、一旦専用工具を使用しスプリングをある程度圧

縮しておく必要がある。

次に使用するスプリングは必ず受け皿間で遊ばない様に全長が長く

作られている関係上、一旦専用工具を使用しスプリングをある程度圧

縮しておく必要がある。ここで使用しているスプリング圧縮用の専用工具が今回から新しく 導入した KTC製 のスプリングコンプレッサーで、詳細は別ページの 【KTC製 スプリングコンプレッサー導入】 で紹介している為に参照して欲しい。

今回のエナペタル製のダンパーではCリング方式を採用している為

に、スプリングの方向はどの方向にも組み付けが可能となるが、スプ

リングのタイプを確認し易い様にする為に右上図にある様にスプリン

グサイドに塗られたペイントマーク部分を真上にして圧縮すると良い

だろう。

今回のエナペタル製のダンパーではCリング方式を採用している為

に、スプリングの方向はどの方向にも組み付けが可能となるが、スプ

リングのタイプを確認し易い様にする為に右上図にある様にスプリン

グサイドに塗られたペイントマーク部分を真上にして圧縮すると良い

だろう。このスプリングコンプレッサーを使用する際には、必ず右上図の様 に上下の爪にかけるスプリングの巻数が同じになる部分に掛け、そし て左右のアームが同じ方向に傾く様にして使用する。

これはアーム及び爪に均一な力がかかる様にする為で、これを守ら ないとスプリングコンプレッサー自体を壊してしまう事になる。

また、このスプリングコンプレッサーは電動又はエア用のインパク トレンチは使用禁止となっており、必ず左上図の様にソケットレンチ 等を使用して手動で使用する必要がある。

これはソケットレンチを使用して回転する部分や、スプリングに掛 けてある爪のアーム付け根部分等が過負荷防止用の軟材を使用してい る為で、これらを無視してインパクトレンチを使用していると工具自 体が破損し買い直した方が良い位の修理代がかかってしまうだろう。

◆圧縮具合の確認

スプリングをある程度圧縮したならば、左図の様にブーツ類を取り

付けたダンパーをスプリングの下部より挿し込む。

スプリングをある程度圧縮したならば、左図の様にブーツ類を取り

付けたダンパーをスプリングの下部より挿し込む。この際に、スプリングの上下を間違わない様に十分注意する必要が あり、これはスプリングを圧縮する前にスプリングの上下を確認して おき、自分がどちらの方向にすれば作業し易いかで方向決めておきそ の方向に向けスプリングを圧縮しておく様にする。

ダンパーを挿し込んだならば右上図の様にして、下部のスプリング 先端を受け皿の凹み部分にあわせておく様にする。

そして左図の様に上部受け皿を挿し込んでみる様にする。

そして左図の様に上部受け皿を挿し込んでみる様にする。この際に受け皿の中心底部がダンパー側のブッシュに力を入れずに 簡単に接触できる事を確認する。

もしも受け皿がロッド側のブッシュに付かない場合には、更にスプ リングを圧縮し同じ様に上部受け皿がブッシュに付くかを繰り返し確 認する様にする。

受け皿がロッド側のブッシュへ簡単に付く様になったならば、今度 は右上図の様にスプリングが上部受け皿のゴムラバーシートから十分 浮いている事を確認する。

この状態までスプリングを圧縮しないと受け皿の中心から飛び出た ロッド部分の長さが足りず、無理に作業するとロッド先端にあるタッ プ溝を壊したりする可能性がある為に、作業は余裕をもって行える様 にする。

◆上部受け皿の取り付け

上部受け皿が簡単にロッド側のブッシュと当たる様になり、更にス

プリングも浮いて隙間が出る状態までスプリングを圧縮できたならば

、次に上部受け皿を完全に固定して組み付けてしまう様にする。

上部受け皿が簡単にロッド側のブッシュと当たる様になり、更にス

プリングも浮いて隙間が出る状態までスプリングを圧縮できたならば

、次に上部受け皿を完全に固定して組み付けてしまう様にする。それには左図の様にスプリング受け皿の上に、更にブッシュとワッ シャーを置いてからナットを締め付ける事となる。

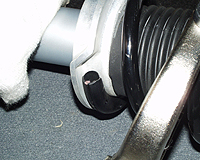

このブッシュを挿し込む際には取り付け方向があり、ブッシュには

右図の様に平らな面と突起が付いている方向がある。

このブッシュを挿し込む際には取り付け方向があり、ブッシュには

右図の様に平らな面と突起が付いている方向がある。その為にスプリング受け皿側には右図の突起が付いた方向を向けて 挿し込む様にする。

そして右図では新旧のブッシュも比較してみたが、やはり古い方の ブッシュはかなりつぶれているのがわかるだろが、これは荷重がかか ってと言うよりは先程のロッド側のブッシュと同様にスプリング受け 皿を固定するナットをどれだけ締め付けたかでこの部分のブッシュ変 形が決まってくる為に、後にも説明するがナットの締め付け過ぎには 十分注意して組み立てる必要がある。

ブッシュを完全に挿し込んだならば、今度は左図の様なワッシャー

を挿し込む様にする。

ブッシュを完全に挿し込んだならば、今度は左図の様なワッシャー

を挿し込む様にする。取り付けの際にはワッシャの方向があり、左図ではわかり難いがワ ッシャの外周がどちらかに反り返っており、反り返った方を手前にし て取り付ける様にする。

あとは右図の様にロッド先端にナットを取り付け、一定量だけ締め 込めば組み付け作業は完成する。

ここで使用するナットはエナペタルダンパーに付属していた物を使

用するが、左図ではエナペタルダンパーに付属のナットと純正ナット

を比較してみた。

ここで使用するナットはエナペタルダンパーに付属していた物を使

用するが、左図ではエナペタルダンパーに付属のナットと純正ナット

を比較してみた。一見、エナペタルダンパーの方がロットが太く感じられる程大きな ナットだが、ナット外形が大きいだけでネジ径は同じである。

右図の様にこのナットで押さえ付ける面積もかなり違い、迷わずエ ナペタルダンパーに付属のナットを使用した方が良い事がわかる。

両者共にナット上部には樹脂製の回り止めが付いているが、心配な 場合にはエナペタルダンパーに付属のナットを規定通り締め付けた後 で、更にその上から純正ナットで固定しダブルナットとしても良いだ ろう。

そして左図の様にロッド先端をプライヤーで固定しておき、その下

にあるナットをレンチで少しずつ締め付けて行く様にする。

そして左図の様にロッド先端をプライヤーで固定しておき、その下

にあるナットをレンチで少しずつ締め付けて行く様にする。締め付け始めはプライヤーを毎回外さないとレンチがナットから外 せない為に、面倒でもプライヤーを毎回外し装着の際には必ずプライ ヤーを締め付けロッド先端が痛まない様に注意して作業する必要があ るだろう。

ナットの締め付けは右上図の様にスプリング受け皿の下にあるブッ シュのつぶれ具合を見ながら行う様にする。

ナットをどんどん締め付けて行くと左図の様に最初は真っ直ぐだっ

たブッシュサイドが、だんだん締め付けると共に膨れ上がってつぶれ

始める様になる。

ナットをどんどん締め付けて行くと左図の様に最初は真っ直ぐだっ

たブッシュサイドが、だんだん締め付けると共に膨れ上がってつぶれ

始める様になる。エナペタルの説明書ではナットからロッドの突き出しが『10mm 程度』とある為に、今回はブッシュのつぶれ具合を見て丁度よさそう な部分で確認した所、右図の様に丁度10mm程度の飛び出しとなっ た。

しかし、エナペタルの説明書では『ダブルナット時は2〜3山』と あったが、右上図の状態でダブルナットにすると逆にネジ山が足りな い事がわかるだろう。

その為に、リアダンパーではダブルナットにする場合にはあと2〜 3山ほど締め付ける必要があるが、それでも純正で組み付けられてあ ったつぶれ具合にまではならないだろう。

また微妙な話ではあるが、この部分の締め付けによりブッシュのつ ぶれ具合で若干(5mm前後)ではあるが車高にも影響があるだろう

◆取り付け位置の方向確認

ダンパーの組み付けが完成したならば、その時点ではスプリングの

圧縮を解除せず、一旦左図の様に車両近辺まで移動して取り付け方向

を確認しダンパーの上下が車両の取り付け位置とあわせる必要がある

。

ダンパーの組み付けが完成したならば、その時点ではスプリングの

圧縮を解除せず、一旦左図の様に車両近辺まで移動して取り付け方向

を確認しダンパーの上下が車両の取り付け位置とあわせる必要がある

。これはスプリング下部がCリング方式でどの方向にも向く受け皿の 為で、左右のダンパーでも若干の方向が違う為に現車の前で実際に確 認した方が間違いが少なく作業がスムーズに進むだろう。

実際には左図の様に取り外した純正サスペンションと比較すればよ

く、ある程度黙示確認できればだいたいは取り付く位置に合わせられ

るだろう。

実際には左図の様に取り外した純正サスペンションと比較すればよ

く、ある程度黙示確認できればだいたいは取り付く位置に合わせられ

るだろう。合わせる基準としては右図の様にダンパー下部を基準として比較す ればよく、あとはスプリングを圧縮して縮めておけば組み付けた後で も簡単に方向が変えられるだろう。

取り付ける方向が決まったならば、あとは左図の様にスプリングコ

ンプレッサーを緩め、スプリングを受け皿にしっかりと押し当てる様

にする。

取り付ける方向が決まったならば、あとは左図の様にスプリングコ

ンプレッサーを緩め、スプリングを受け皿にしっかりと押し当てる様

にする。その際にはスプリングを受ける部分にある段差やゴムラバーが規定 の位置からズレていないかを十分確認しておく様にする。

これでリアダンパーの組み付けは完了だが、車両全体を上げられる ジャッキやウマを4つ使用していれば全て取り外して作業しても問題 無いが、フロアージャッキ等での作業の際には1箇所毎に入れ替えて 早目にフロアージャッキを外せる様にした方が安全だろう。

メインに戻る 車両関係に戻る 2ドアメニューに戻る GT-Rメニューに戻る

足周りメニューに戻る