フロントサスペンションの取り外し

◆タワーバーの取り外し

フロントサスペンションを取り外す場合には、まず先に右図の様に

してストラットタワーバーを取り外す必要がある。

フロントサスペンションを取り外す場合には、まず先に右図の様に

してストラットタワーバーを取り外す必要がある。これは、ストラットタワーバーの固定がフロントサスペンション上 部を固定しているネジと共締めになっているからである。

その為に、ストラットタワーバーを固定している両サイドのネジ( ナット)を取り外す前にストラットタワーバー自体にかかっている荷 重を抜いておく必要があり、これを怠るとストラットタワーバーを固 定しているサスペンションアッパーのネジ(ボルト)に過大な力がか かりネジ山が破損してしまう場合があり、サスペンション自体も外れ 難くなってしまうだろう。

その様な事が無い様に、ストラットタワーバーの中心には左図の様

に張りの調節ができる構造となっている。

その様な事が無い様に、ストラットタワーバーの中心には左図の様

に張りの調節ができる構造となっている。その為にストラットタワーバーを取り外す際には左図の両サイドに あるゆるみ止め用のナットを緩め、2個のゆるみ止めナットをセンタ ーボルト側に寄せておく様にする。

そしてセンターボルト部分をゆるみ方向に回す事でストラットタワ ーバー両サイドが内側に寄って来て張りを解除できる様になるのだが 、あまり回し過ぎると今度は逆に内側に引っ張られる事になる為に逆 効果である。

このセンターボルトの調節は、回転する際の微妙なトルク変化を感 じ取る必要があり、何度か正逆回転させてみてどの辺なのかを感じ取 る様にする。

もしもどこが無負荷状態なのかわからない場合には、元々の位置に 戻せる様にしておきストラットタワーバー固定用のナットを取り外し てから、そのネジ穴とボルト間の余裕を見ながらセンターボルトを調 節して行くのも良いだろう。

その際にはストラットタワーバーが簡単に持ち上がるまでは絶対に 無理に取り外さない様にし、ここで無理にストラットタワーバーを持 ち上げてしまうと間違い無くサスペンション側の上部取り付けボルト を引っかく様に持ち上がる事から破損してしまう事だろう。

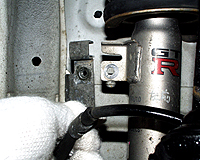

ストラットタワーバーの固定ネジは左図の様に2個のナットでフロ

ントサスペンションの上部固定用ネジと共締めになっている。

ストラットタワーバーの固定ネジは左図の様に2個のナットでフロ

ントサスペンションの上部固定用ネジと共締めになっている。その為にこのナット2個を両サイドから取り外せば、あとは右図の 様にストラットタワーバーを持ち上げるだけで取り外せる。

ストラットタワーバーを取り外した後は、フロントサスペンション 取り外しの際にダンパー下部を取り外す際に落下してしまわない様に 、このナットは元に戻し軽く取り付けておく様にする。

その際には完全に締め付けてしまうとサスペンション取り外しの際 に、ダンパー下部を動かした際にダンパー上部がある程度自由に動く 様にナットをかなり緩めておき、単なる落下防止用としてだけ取り付 けておく様にする。

◆ホイールの取り外し

ホイールの取り外しに関しては別ページの

【リアサスペンションの取り外し】

でも書いたが、ロックナットを使用している時のみ注意すれば問題無

いだろうが、あまり気にしながら取り外している人も少ないだろう。

ホイールの取り外しに関しては別ページの

【リアサスペンションの取り外し】

でも書いたが、ロックナットを使用している時のみ注意すれば問題無

いだろうが、あまり気にしながら取り外している人も少ないだろう。

ホイールナットはジャッキアップする前に、タイヤが浮いた状態で もホイールナットが回せる位まで緩めておく様にする。

◆ジャッキアップについて

ジャッキアップに関しても別ページにある

【リアサスペンションの取り外し】

と同様に、長時間のジャッキアップやジャッキアップのままでの作業

は危険な為に、ウマを使用するか樹脂製のジャッキ・アタッチメント

等を利用して確実に車体が下降しない様にしてから作業する必要があ

る。

ジャッキアップに関しても別ページにある

【リアサスペンションの取り外し】

と同様に、長時間のジャッキアップやジャッキアップのままでの作業

は危険な為に、ウマを使用するか樹脂製のジャッキ・アタッチメント

等を利用して確実に車体が下降しない様にしてから作業する必要があ

る。タイヤを取り外す際にも最低限の高さまでジャッキアップする事で 、ホイールの落下量が少なくディスクブレーキ関係にホイール内側を 当てる事無く取り外せ、特にブレーキ関係の破損は重大事故につなが る為に思わぬトラブルが発生しない様にする。

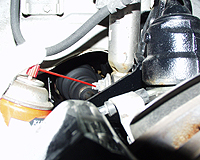

◆センサーハーネスブラケットの取り外し

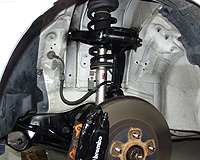

フロントダンパーには左図の様にナックル部分から車体へとセンサ

ー用のケーブルが出ており、このケーブルが右図の様にダンパー部分

にネジで固定されているのがわかる。

フロントダンパーには左図の様にナックル部分から車体へとセンサ

ー用のケーブルが出ており、このケーブルが右図の様にダンパー部分

にネジで固定されているのがわかる。その為にダンパーを取り外す際にはこのセンサーケーブルを固定し てある部分を取り外し、ダンパーに付いて来ない様にしておく必要が ある。

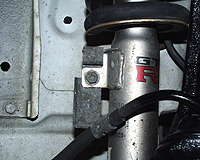

このケーブルブラケットを取り外すにはプラスドライバーでも取り

外せるボルトが使用してある様だが、サビやホコリが多い為に左図の

様に初めからソケットレンチで取り外した方が良いだろう。

このケーブルブラケットを取り外すにはプラスドライバーでも取り

外せるボルトが使用してある様だが、サビやホコリが多い為に左図の

様に初めからソケットレンチで取り外した方が良いだろう。このセンサーブラケットの固定は1本のネジだけで、あとは右図の 様に横方向にスライドするだけで簡単に取り外せる構造になっている 。

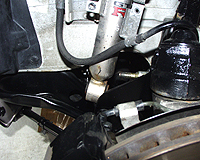

◆下部取り付けネジの取り外し

フロントサスペンションの上部取り付けネジは既にストラットタワ

ーバーの取り外しで緩んでいる為に、あとは左図にあるダンパー下部

を固定しているネジを外すだけである。

フロントサスペンションの上部取り付けネジは既にストラットタワ

ーバーの取り外しで緩んでいる為に、あとは左図にあるダンパー下部

を固定しているネジを外すだけである。左図からもわかる様に、10年4万キロで雨天使用回数も少ない割 にはさびが多く、取り外し易くする為に右図の様にボルト部分にCR Cをタップリと噴き付ける様にする。

その際には周囲のゴムや樹脂類にかからない様に注意して噴き付け 、噴き付け後はしばらく放置しておきある程度CRCを染み込ませる 様にした方が外し易くなるだろう。

この部分のナットの取り外しはリアの時と同じ様に、生産ラインで

締め付けられた物は規定トルクどころでなくかなりきつく締め付けら

れている為に、小型のソケットレンチでは力が入らず外せないどころ

か、安いセット物の場合にはソケット自体が破損する可能性があるだ

ろう。

この部分のナットの取り外しはリアの時と同じ様に、生産ラインで

締め付けられた物は規定トルクどころでなくかなりきつく締め付けら

れている為に、小型のソケットレンチでは力が入らず外せないどころ

か、安いセット物の場合にはソケット自体が破損する可能性があるだ

ろう。その為に左図の様に柄の長いソケットレンチ用ハンドルかトルクレ ンチを使用し、ソケットのコマも1/2インチ(12.7sq.)以 上の物を使用する事が望ましいだろう。

この部分のナットが緩んだならば完全にナットを抜き取り、その内 側に付いているワッシャーも取り外しておく様にする。

◆サスペンションの取り出し

ここでフロントサスペンション下部を取り外す前に、ジャッキアッ

プしてあった物を更に上げ、タイヤを取り外した時に上昇させた高さ

よりも更に上へ100mm近く上昇させておく。

ここでフロントサスペンション下部を取り外す前に、ジャッキアッ

プしてあった物を更に上げ、タイヤを取り外した時に上昇させた高さ

よりも更に上へ100mm近く上昇させておく。これはフロントスタビライザーが効いている為に車両が水平に近い とスタビライザーが足周りを縮める方向に働き、逆に車体を片側だけ リフトすると足周りを押し下げタイヤを接地させようとする働きを利 用しようと言うものである。

ただ、あまりフロアージャッキを高い位置まで上げるのは危険な為 に、最低でも必ずジャッキアップしようとしている場所が水平で平ら な面である事が条件となるが、それでも作業には十分注意してサイド には 【リアサスペンションの取り外し】 でも説明した様に、当て止めを必ず取り付けて作業する様にする。

本来はフロントスタビライザーを取り外してしまうのが一番楽なの だが、その作業だけでもアンダーカバー等を取り外す必要がありここ だけでも11本のネジを取り外す事になる。

それならナックル周辺でスタビライザーを取り外せばいいのではと 思われがちだが、この辺には結構スタビライザーが効いている為に取 り外す際にははじき飛ばされる可能性があり、取り外しても今度はス タビライザーが効いていて戻せなくなってしまうだろう。

その為に、スタビライザーを取り外す場合にはアンダーカバーの中 で固定されている部分を取り外し、スタビライザー中心にはもうひと つフロアージャッキやパンタジャッキをかけておき、スタビライザー 固定ネジを外した際にはじき飛ばされない様に注意する必要がある。

この辺の取り外しに関しては別ページにあるセルボモードの 【フロントスタビライザ&アーム関係の交換】 を参照して頂きたい。

また、ここからのダンパー下部取り外し作業については、スタビラ

イザーがある程度効いている為に左図の様にして足周りを押し下げ、

ダンパー下部が外れ易くなる様にしておく必要がある。

また、ここからのダンパー下部取り外し作業については、スタビラ

イザーがある程度効いている為に左図の様にして足周りを押し下げ、

ダンパー下部が外れ易くなる様にしておく必要がある。左図はリアサスペンションを取り外している画像だが、作業説明の 都合上足をかけたままだと見えなくなってしまう為に以下の作業画像 では足周りを蹴り下げないで外しているかの様に見えるだろう。

しかし、ダンパー下部がボルトから取り外すまではずっとスタビラ イザーが効いている為に、ボルト等に負担がかからない様にと取り外 しの際にはじき飛ばされない様、常に足で蹴り下げておく必要がある だろう。

ダンパー下部は固定してあったナットを取り外せば、あとは右図の

様に横方向にスライドするだけで抜けるはずである。

ダンパー下部は固定してあったナットを取り外せば、あとは右図の

様に横方向にスライドするだけで抜けるはずである。しかし、この部分にはスタビライザーにより荷重がかかっており、 右図でもわかる様に足で押し下げていないとこれだけの位置ズレが発 生する。

その為に先に説明した様にハブ部分を足で蹴り下げたままにし、左 図の様に手がはさまれない様にハンマーの木柄の部分を使用し、ダン パー右側に見えるサードリンクをテコにして横方向にスライドする様 にする。

その際には右上ずでも確認できるが、ナックル側に取り付けられた ボルトが先端のネジ溝部分と、その右側半分が少し太くなってネジ溝 が無い部分とになっているのがわかるだろう。

その為に、横方向にズラす際には一旦このネジ溝の無い太い部分か らネジ溝のある部分まで移動し、ここでどんな感じなのかをつかんで から次のステップとして今度はダンパー下部を右上図の様に完全に取 り外すと言った具合に分けて作業すると良いだろう。

この作業でボルトのネジ溝の上をダンパーが滑り移動する訳だが、 幸いにもある程度ネジ溝とダンパーが平行に近く移動する為かネジ溝 にはそれ程のダメージは無い様であるが、できるだけハブ関係に足を かけて押し下げた状態で作業する様にする。

足で押し下げると言っても連続的に維持するのは難しく、上下に揺 さ振る様にして少しずつ引き抜く方法が良いかも知れない。

また、できれば2人で作業し1人は足周りを押し下げる役目を専門 に担当してもらい、もう1人の人がダンパーを取り外す役割と分担し た方が確実かも知れない。

ただ確実性で言うならば、やはりスタビライザーを取り外して作業 した方がより安全で確実な作業ができるだろう。

ダンパー下部がボルトから外れたならば、一旦左図の様に真下にあ

るメンバー上に乗せておくと良いだろう。

ダンパー下部がボルトから外れたならば、一旦左図の様に真下にあ

るメンバー上に乗せておくと良いだろう。このメンバー上でも場所によっては若干スタビライザーが効いてい る部分がある為に、無理に動かしてメンバー等にキズを付けてしまわ ない様に十分注意する。

あとはサスペンション全体を引き抜くだけの為に、先程落下防止に 仮止めしておいたサスペンション上部のナット2つを完全に取り外し ておく様にする。

そして更にハブ部分を足で押し下げてメンバー上から奥側へとダン パー下部を移動すると、いよいよダンパー全体が下りて来て右図の様 にサスペンション上部が車体から離れてくる。

あとはゆっくりとサスペンション下部が地面に付くまで下ろし、今

度はサスペンション上部を手前に倒しながらタイヤハウスから引き出

す様にする。

あとはゆっくりとサスペンション下部が地面に付くまで下ろし、今

度はサスペンション上部を手前に倒しながらタイヤハウスから引き出

す様にする。そしてサスペンションを地面に下ろす前に、キズが付かない様に地 面にはカーペットクロスや布地を敷いておく様にする。

またサスペンションの取り出しの際には、センサーのハーネスには 十分注意し、強く引っ張ってしまうとハーネスが切断されてしまう恐 れがある為に、線材は絶対に引っ張らない様に注意してサスペンショ ンを取り出す様にする。

更に、サスペンション頭部を手前側に倒して頭部から引き出す為に 、フェンダー内側等にキズを付けない様に十分注意して作業する様に する。

もしもキズを付けてしまった場合には、速やかに同色のタッチアッ プペイント等を塗り、サビない様にしっかりと対策を施す様にしてお く必要がある。

メインに戻る 車両関係に戻る 2ドアメニューに戻る GT-Rメニューに戻る

足周りメニューに戻る