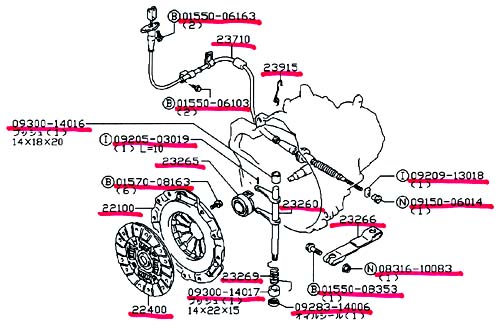

[221-B1] クラッチ

スズキ CDパーツカタログより

◆交換部品の選択

左図が4万キロ弱使用したクラッチとクラッチカバーで、残念ながら

クラッチがクラッチカバーと重なっている為によく見えない様になって

しまっている。

左図が4万キロ弱使用したクラッチとクラッチカバーで、残念ながら

クラッチがクラッチカバーと重なっている為によく見えない様になって

しまっている。クラッチの表面を見ると右図の様に規則性の無い溝が無数にあるが、 新品のクラッチを見てみないとわからないが元々付いていた物と思われ る。

これだけ不規則に付いている為に後で付いた物ではないだろうが、結 構こまめにダスト逃がし溝がたくさんある割には変な形状である。

あまり溝が多いとかえってクラッチの滑りが増えそうな感じで、これ が意外とジャダーの原因となってしまったりするのかと思わせられる。

クラッチ板自体よりは硬いクラッチカバーではあるが、やはり擦れて 消耗する部品の為にセットで交換しておいた方がよく、それまでの減り 具合を見てだが、クラッチ板交換の2回に1回ぐらいは最低交換したい 所で、強化クラッチやメタル系のクラッチ板等を使用している場合には なお更セットで交換の必要があるだろう。

また、社外品のクラッチ板を使用する際には材質に注意し、できれば フライホイールやクラッチカバーもそれ相応のパーツを組み込む必要が ある。

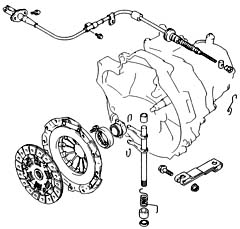

左がエンジンから取り外されたマニュアルミッションで、クラッチ板

はクラッチカバーでエンジン側に取り付けられている為に、ミッション

を取り外すとこの状態で抜けてくる様になる。

左がエンジンから取り外されたマニュアルミッションで、クラッチ板

はクラッチカバーでエンジン側に取り付けられている為に、ミッション

を取り外すとこの状態で抜けてくる様になる。そして右側がミッションケースのクラッチに被せてある部分で、中心 から出ているシャフトがミッションへの駆動を伝える物で、その右側に あるのがクラッチを切る為のリンク機構である。

右図ではこのリンク機構からレリーズベアリングを取り外してある図 で、左上図の下側を見ると丸いベアリングが落ちているのがわかるだろ う。

通常はクラッチ交換の際にはこのレリーズベアリングも一緒に交換す るとよく、クラッチを押さえ付けているバネを切ると言うかなり過酷な 条件下で使用されている為に、後で破損してまたミッションを下ろす手 間と工賃を含めば絶対に交換しておいた方が良い。

また、今回はこのリンク機構を全て交換したが、通常はレリーズベア リングと同様にリンク機構を戻す為に付いているバネも一緒に交換して 置いた方が良いかも知れない。

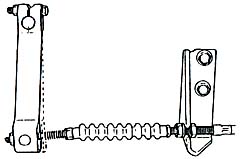

クラッチワイヤーはどんなものか一度交換はしているのだが、今回は クラッチ関係の交換ついでにクラッチワイヤーも交換した。

上図2枚が交換したクラッチワイヤーを写したもので、エンジンを下 ろしていると設置形状がよくわかるが、車内に取り込まれている部分に はフランジ形状の物でしっかりと固定されているのがわかるだろう。

このワイヤーはまず切れる事は無いと言う事であったが、こちらも分 解ついでに作業性が良いところで交換して頂いた。

クラッチワイヤーの交換についてだが、以前交換して頂いた時にはミ

ッション側にあるリンク機構部分にクラッチワイヤーの長さ調整個所が

あり、この部分がしっかりと締め付けられておらず緩んできてクラッチ

が切れなくなってしまうと言う事故があった。

クラッチワイヤーの交換についてだが、以前交換して頂いた時にはミ

ッション側にあるリンク機構部分にクラッチワイヤーの長さ調整個所が

あり、この部分がしっかりと締め付けられておらず緩んできてクラッチ

が切れなくなってしまうと言う事故があった。元々の組み付け状態を見ていなかった為にその時は整備書だけで判断 するしかなかったが、パーツリストや整備書の組み付け図からでは特に 部品の不足や組み間違いでもなく、それでもクラッチが丁度良い部分で 切れる様に調整するとクラッチペダルを離した時にクラッチのレリーズ レバーからクラッチワイヤーの固定ネジが浮いてしまう事がそもそもネ ジの緩みが起こる原因であった。

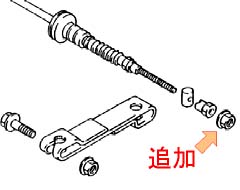

以前のものでは左上図の様にクラッチワイヤー手前(左図上右側)の

固定部分でも長さを調整できる様になっていたのだが、今回の車両では

右図の様にクラッチワイヤーの手前側は固定式となってしまっており、

今回の様に長さを調整したくともできない様になってしまっている。

以前のものでは左上図の様にクラッチワイヤー手前(左図上右側)の

固定部分でも長さを調整できる様になっていたのだが、今回の車両では

右図の様にクラッチワイヤーの手前側は固定式となってしまっており、

今回の様に長さを調整したくともできない様になってしまっている。 その為に右図の様にミッション側にあるクラッチのレリーズレバー部

分のナットにもう一つナットをかけ、2重ナットとしてナット同士を締

め付ける事でお互いのナットの緩みを防止している。

その為に右図の様にミッション側にあるクラッチのレリーズレバー部

分のナットにもう一つナットをかけ、2重ナットとしてナット同士を締

め付ける事でお互いのナットの緩みを防止している。こうする事で、たとえレリーズレバーからナットが浮いたとしてもナ ットは緩まない為に問題無くなるが、何故この様になってしまったかは 原因が不明で、クラッチペダル側にもクラッチワイヤーの長さ調節機構 は無い為に、単にクラッチワイヤー外皮の長さにバラ付きがあり起こっ た原因なのかと思われる。

しかし、今回の問題は走行中にクラッチが切れなくなる可能性が高く 、ブレーキでエンストするほど強く踏まないと追突しかねない為に何ら かの対策が必要な部分でもある。

これらの事からも、ディーラの方には2重ナットとする事の念を押し ておき、できあがってからも目視確認と増し締めを行っておいた。

◆パーツリスト

ここでは、今回交換した上図の部品展開図でマーキングした部品を全 て下記の表に載せてあるが、交換の際には必要に応じて選んで頂きたい 。

しかし、クラッチディスクとカバーにレリーズベアリングの3点を購 入しただけで全体の7〜8割の金額となってしまう為に、できれば他の ボルトやナット等も交換しておいた方がいいだろう。

| クラッチ 221-B1 [CN32S] | |||||||

| 純正 | 代替部品 | 部品名 | 定価 | 数量 | 金額 | ||

| 部品品番 | 部品品番 | メーカー | |||||

| 1 | 22400-70G00 | ディスク,クラッチ | \5,850 | 1 | \5,850 | ||

| 2 | 22100-75F00 | カバーヌッシ,クラッチ | \10,500 | 1 | \10,500 | ||

| 3 | 23260-73B20 | シャフト,クラッチ レリーズ | \1,900 | 1 | \1,900 | ||

| 4 | 09269-28004 | ベアリング,クラッチ レリーズ | \3,250 | 1 | \3,250 | ||

| 5 | 01570-08163 | ボルト | \60 | 6 | \360 | ||

| 6 | 09300-14016 | ブッシュ,14x18x20 | \140 | 1 | \140 | ||

| 7 | 09205-03019 | スプリングピン,3x10 | \60 | 1 | \60 | ||

| 8 | 23269-73B00 | スプリング,レリーズ シャフト リターン | \150 | 1 | \150 | ||

| 9 | 09300-14017 | ブッシュ,14x22x15 | \140 | 1 | \140 | ||

| 10 | 09283-14006 | オイルシール,14x22x6 | \400 | 1 | \400 | ||

| 11 | 23250-73B10 | アーム,クラッチ レリーズ | \1,000 | 1 | \1,000 | ||

| 12 | 08316-10083 | ナット | \50 | 1 | \50 | ||

| 13 | 01550-08353 | ボルト | \70 | 1 | \70 | ||

| 14 | 23710-53E00 | ケーブルアッシ,クラッチ | \3,800 | 1 | \3,800 | ||

| 15 | 01550-06163 | ボルト | \50 | 2 | \100 | ||

| 16 | 01550-06103 | ボルト | \50 | 2 | \100 | ||

| 17 | 09209-13018 | ピン | \120 | 1 | \120 | ||

| 18 | 09150-06014 | ナット | \120 | 1 | \120 | ||

| 19 | 23915-73B02 | クランプ,クラッチ ケーブル | \100 | 1 | \100 | ||

| 合計 | \28,210 | ||||||

上記部品表ではフライホイールは記載しておらず、フライホイールに 関しては別ページの【 [121-A1] クランクシャフト 】を参考にして頂きたい。

メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る

オーバーホールメニューに戻る 第一段メニューに戻る クラッチメニューに戻る