ブレーキキャリパーの取り外し

◆ホイールの取り外し

いよいよPCD100化の部品組み込みを行うが、作業中には車体を

ずっと上げたままにする必要がある。

いよいよPCD100化の部品組み込みを行うが、作業中には車体を

ずっと上げたままにする必要がある。その為に付属のパンタジャッキや油圧のフロアージャッキ等の通常タ イヤ交換作業用として販売されている物では負担が大きく、作業中の振 動で傾いたり外れたりする可能性が大きく、また油圧の場合には油が抜 けてきて知らず知らずのうちに降下してしまう事も考えられる。

その為に、安全性を確保する為にも必ずウマやコンクリートブロック 等のしっかりしたもので車体を支えてから作業を行う様にする。

リアのジャッキアップポイントは右図の様にリアトレーニングアーム

の付け根にかける様にし、場所的にはリアサスペンションダンパー前方

でリアシートの真下部分を見るとすぐわかるだろう。

リアのジャッキアップポイントは右図の様にリアトレーニングアーム

の付け根にかける様にし、場所的にはリアサスペンションダンパー前方

でリアシートの真下部分を見るとすぐわかるだろう。また、ジャッキアップしてホイールを外すと、そのタイヤハウスを覗 くと進行方向すぐにアーム取り付け部が見えてくるだろう。

くれぐれも、左右のホイールをつなぐリアアクスルやラテラルロッド には間違ってもジャッキやウマをかけない様にする。

この部分には警告シールも貼ってあると思うが、ある程度の強度はあ るもののジャッキアップされて1点に荷重をかけられる様な保証はされ ておらず、最悪の場合には折れ曲がって変形する可能性がある為に絶対 にこの部分で持ち上げない様にする。

◆サイドブレーキワイヤーの取り外し

ブレーキローターやハブを交換する際には、ローター自体がブレーキ

キャリパーで覆われている構造になっている為に、取り外さないで作業

するのは不可能だろう。

ブレーキローターやハブを交換する際には、ローター自体がブレーキ

キャリパーで覆われている構造になっている為に、取り外さないで作業

するのは不可能だろう。その為に一旦ブレーキキャリパーを取り外した方が格段に作業性が良 く、無理にキャリパーを付けたままでブレーキパッドだけの隙間でロー ターを外そうとするとキャリパー自体が破損する危険性がある。

キャリパー自体を取り外す際にはキッチリトルクがかけられている為 に、使用するレンチもある程度強度のあるものを用意する必要がある。

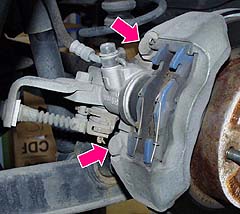

また、右図の矢印で示す様なキャリパーの上部でピストンの両脇に六

角のボルトがあり、この部分を取り外すとキャリパー本体を取り外さな

くともブレーキローターを簡単取り外せる構造になっている。

また、右図の矢印で示す様なキャリパーの上部でピストンの両脇に六

角のボルトがあり、この部分を取り外すとキャリパー本体を取り外さな

くともブレーキローターを簡単取り外せる構造になっている。しかし、この部分のボルトは奇数山となっており一般市販のレンチで は外せない様になっている為に注意する。

その為に、合わないレンチで無理矢理外そうとしてキャリパー自体を 交換するハメになってしまう恐れがある。

更に、このボルトの六角頭の厚さが一般的なボルト頭よりも薄く、パ ーツリストを見ても個別販売形式になっていない事からも、この部分の ボルトは元々ユーザー側で外すべきネジでない事がわかるだろう。

その為に、必ずブレーキキャリパー自体を取り外して作業する様にす る。

リアのブレーキキャリパーを取り外す為には、まず最初にサイドブレ

ーキ用のワイヤーを取り外しておく必要がある為に、予めサイドブレー

キレバーは戻しておく様にする。

リアのブレーキキャリパーを取り外す為には、まず最初にサイドブレ

ーキ用のワイヤーを取り外しておく必要がある為に、予めサイドブレー

キレバーは戻しておく様にする。ブレーキワイヤーをブレーキキャリパーから取り外すには、まず右図 にあるようにワイヤーが固定してあるピンに付くクリップを引き抜いて おく様にする。

このピンはこじって取り外そうとすると先端が広がったり変形してし まう可能性がある為に、図の方向の様に手前側にラジペン等を利用して まっすぐ引き抜く様にする。

次に実際にワイヤーが固定されているピンを引き抜くが、ワイヤーが

若干引っぱりぎみになっている為にすぐに外れない。

次に実際にワイヤーが固定されているピンを引き抜くが、ワイヤーが

若干引っぱりぎみになっている為にすぐに外れない。その為に左図の様にピンを下部よりハンマーやラジペン等で軽く叩き 、持ち上がってくる事を確認しながら作業する。

ピンの下部先端がワイヤーの金具と平らになったならば、あとは右図 の様にピンを上部に引き抜けば完了するが、その際にワイヤーが引っぱ りぎみの為にピンが飛んでしまったりする可能性がある。

実際には右上図でもわかる様に、ブレーキワイヤー金具がブレーキキ ャリパーのサイドブレーキレバーとが結構離れている事がわかるだろう 。

その為に、実際にはピンを抜く前にブレーキキャリパー側のレバーに 大き目のマイナスドライバーをテコにして張りを無くし、ピンに負担が かからない様にして抜いた方が良いだろう。

最後に、このサイドブレーキワイヤーは右図の様にブレーキキャリパ

ーに取り付けられているブラケットに固定されている為に、ブレーキキ

ャリパーを取り外すにはこの部分も取り外しておく必要がある。

最後に、このサイドブレーキワイヤーは右図の様にブレーキキャリパ

ーに取り付けられているブラケットに固定されている為に、ブレーキキ

ャリパーを取り外すにはこの部分も取り外しておく必要がある。取り外しには右図の様にプライヤー等を使用して、若干左右に揺らし ながらスライドさせると図の様に外れてくる。

この固定金具は板バネとして利用されている為に、ある程度力を入れ ないと外れてこない様になっている為にサイドブレーキワイヤー先端部 分にあるゴムのジャバラ部分等を破損しない様に取り外す。

この固定金具を取り外せばサイドブレーキワイヤーがフリーになるが 、実際には車両底面で何点か固定されている事もありすぐにサイドブレ ーキワイヤーを抜き取る事はできない。

その為に、ここで無理に取り外そうとするとサイドブレーキワイヤー が折れ曲がってしまったりして再利用不可となってしまうだろう。

これらの事から、サイドブレーキワイヤー関係の作業はここまでとし 、あとはブレーキキャリパーを外す時にサイドブレーキワイヤーも一緒 に引き抜くと言う事になる。

◆ブレーキパッドの取り外し

ブレーキキャリパーを取り外す際には、ブレーキパッドが付いたまま

でもできない事は無いが、無理な取り外しはブレーキキャリパーやピス

トン自体の変形や破損につながる為に、一度ブレーキパッドを取り外し

てから作業を進めた方が良い。

ブレーキキャリパーを取り外す際には、ブレーキパッドが付いたまま

でもできない事は無いが、無理な取り外しはブレーキキャリパーやピス

トン自体の変形や破損につながる為に、一度ブレーキパッドを取り外し

てから作業を進めた方が良い。その前に、ブレーキパッドを取り外すとブレーキローターがフリーと なってしまう為に、作業の邪魔になってしまったりブレーキキャリパー を取り外すと共に脱落してくる恐れがある。

その為に、左上図の様にホイールナットを取り付けておき、ブレーキ ローターが遊ばない様に固定しておくと良いだろう。

その際にナットは2個程度でも良いが、ブレーキローター変形防止の 為に必ず平ワッシャーを入れてからナットで固定する様にする。

もっとも、今回はブレーキローターを交換する為に固定してあれば良 く図でも平ワッシャーを使用していない事がわかるだろう。

また、これだけの錆びが発生しているとナットでブレーキローターを 固定しなくとも、ハブにしっかり貼り付いていてまず外れて来る事は無 いだろう。

ブレーキパッドには左図の様にパッドスプリングと呼ばれる物がブレ

ーキパッド下部へ1枚に1個付いており、ブレーキパッドがブレーキキ

ャリパー内で遊ばない様になっている。

ブレーキパッドには左図の様にパッドスプリングと呼ばれる物がブレ

ーキパッド下部へ1枚に1個付いており、ブレーキパッドがブレーキキ

ャリパー内で遊ばない様になっている。このスプリングは上方向に引き抜くと、ブレーキパッド下部にひっか かっている部分から抜け出し、右図の様に取り外す事ができる様になっ ているが実際には完全に取り外す必要は無い様で、取り付けられた状態 での着脱が可能な様である。

次にブレーキキャリパー上部にあるブレーキパッドを固定している金

具を取り外す必要がある。

次にブレーキキャリパー上部にあるブレーキパッドを固定している金

具を取り外す必要がある。まず右図の様にしてラジペン等の先の細い物を利用して、左図にもあ る様なキースプリングと呼ばれる物を引き抜いておく。

これもこじったりするとスプリング先端が変形して抜けなくなる恐れ がある為に、左図の様にまっすぐに引き抜く必要がある。

このキースプリングは小さくて紛失しやすい為に、再利用する際には フタ付きの小物入れ等を用意しておき、いつもフタをして保管しておく と良いだろう。

このキースプリングを取り外してしまうと左図にある様なフレームキ

ーと呼ばれる板がフリー状態となる。

このキースプリングを取り外してしまうと左図にある様なフレームキ

ーと呼ばれる板がフリー状態となる。その為にこのフレームキーを内側より叩いたりして押し出し、左図の 様にブレーキキャリパーから完全に取り外しておく。

このフレームキーが外れてしまえばブレーキパッドはフリー状態とな る。

フレームキーを取り外す際には大きめのマイナスドライバーを当てて ハンマーで叩く等して、キャリパー自体に影響の無い様にして作業する 様にする。

また、錆び具合によってはなかなか外れて来ない可能性もあるが、く れぐれもキャリパーを破損しない様に注意する必要がある。

フレームキーがあまりにもひどく錆びている場合には、キースプリン グとあわせて新品と交換する様にした方が良いだろう。

あとは左右の図の様にブレーキパッドを取り外すだけであるが、パッ

ドスプリングを付けたままの場合には、ブレーキパッドをフレームキー

を取り外して空いた分だけ上部にスライドさせておく。

あとは左右の図の様にブレーキパッドを取り外すだけであるが、パッ

ドスプリングを付けたままの場合には、ブレーキパッドをフレームキー

を取り外して空いた分だけ上部にスライドさせておく。そして、ブレーキパッド上部を支点にして下部を持ち上げる様にして 取り出せば意外と簡単に外れてくるだろう。

しかし、ブレーキピストンが出たままになっている為に、ブレーキパ ッド最初の1枚を抜く際に少々きつい場合があるが、その際にはブレー キパッド下部にある引っ掛け部分をマイナスドライバー等で持ち上げる とよい。

ブレーキパッド1枚が抜ければあとはブレーキキャリパーを次に外そ

うとするブレーキパッド側に移動する事で簡単に取り外せる。

ブレーキパッド1枚が抜ければあとはブレーキキャリパーを次に外そ

うとするブレーキパッド側に移動する事で簡単に取り外せる。これは、片押しピストン構造のブレーキキャリパーであればブレーキ キャリパー自体が平行に移動する構造になっている為に、手でブレーキ キャリパーを前後すれば簡単にスライドする様になっている。

取り外したブレーキ関係のパーツは紛失しない様に並べておき、再利 用の際はもちろんだが新品部品に交換する際にも組み付け順序や構成が わかる様にしておくと良いだろう。

◆ブレーキキャリパーの取り外し

いよいよブレーキキャリパー自体を取り外すが、取り付けボルトはブ

レーキキャリパー背面より2箇所で固定されている。

いよいよブレーキキャリパー自体を取り外すが、取り付けボルトはブ

レーキキャリパー背面より2箇所で固定されている。特に下部の固定ネジは取り外し難く、足回りにレンチが接触してなか なかまわし難いが、少しずつ回して取り外す様にする。

また、この部分のボルトはしっかりトルクがかて締め付けられており 、中途半端な力ではこのブレーキキャリパー固定ボルトを緩める事はで きないであろう。

その為に、くれぐれもボルトの六角頭をナメない様に十分注意して作 業する様にする。

ブレーキキャリパー固定ボルトは完全に取り外さず、2本共に手で回

せる程度にしておき、最後はブレーキキャリパーをしっかり片手で固定

しておき、もう一方の手でボルトを抜き取る様にしてブレーキキャリパ

ーを落下させない様にする。

ブレーキキャリパー固定ボルトは完全に取り外さず、2本共に手で回

せる程度にしておき、最後はブレーキキャリパーをしっかり片手で固定

しておき、もう一方の手でボルトを抜き取る様にしてブレーキキャリパ

ーを落下させない様にする。ブレーキキャリパーがフリー状態になったなら、まずはサイドブレー キワイヤーを抜き取っておき、あとは左上図の様にリアトレーニングア ーム上にウエスやボロ布を敷き、その上にブレーキキャリパーを乗せて おく様にする。

これはブレーキホースの長さがある為に床まで下ろせず、この付近に コンクリートブロックを置いた上に並べておいても良いだろう。

右上図の様にブレーキキャリパー固定ボルトとそのボルト同士をつな ぐアンチローデションプレートも合わせて落下しない様に外しておき、 本来はこのボルトは新品と交換したほうが良い。

メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る

オーバーホールメニューに戻る 第三段メニューに戻る 組込メニューに戻る