フロントサスペンションの交換

◆取り外しの準備

フロントサスペンションを取り外す前に、運転席側である右側の

サスペンション取り付け上部をボンネットフード内から見ると左図

の様になっており、エアクリーナボックスが固定されているブラケ

ットがサスペンション固定ネジと一緒に共締めされているものの、

これらは先に取り外さなくとも作業できる。

フロントサスペンションを取り外す前に、運転席側である右側の

サスペンション取り付け上部をボンネットフード内から見ると左図

の様になっており、エアクリーナボックスが固定されているブラケ

ットがサスペンション固定ネジと一緒に共締めされているものの、

これらは先に取り外さなくとも作業できる。しかしその反対側の固定ネジを見てみると、ボルトに何やら右図 の様な樹脂製のケーブルクランプが取り付けられている。

こちらは予め取り外しておかないといけないが、この樹脂製のク ランプはなかなか外れなくよく見ると穴の上下に突起している物が あり、この部分がサスペンション固定ボルトのネジ溝に食い込んで いる様である。

その為に、こちらを上下にこじるような感じにして揺さぶりなが ら、引き抜く力をかければ何れ外れてくるだろう。

そして助手席側である左側には右図にある様なレゾネータが付近

にあり、取り外しの際に邪魔にならない様に取り外しておくとよい

だろう。

そして助手席側である左側には右図にある様なレゾネータが付近

にあり、取り外しの際に邪魔にならない様に取り外しておくとよい

だろう。このレゾネータは右図の様に車体側にブラケットが取り付けてあ り、レゾネータにある溝に差し込む様な感じで取り付けられている 。

その為に、取り外す際には多少左右に揺さ振りながら持ち上げる 事により、少しずつではあるがブラケットから抜け出てくる様にな る。

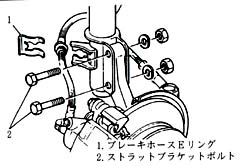

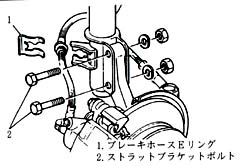

◆ブレーキホースを取り外す

フロントサスペンションにはブレーキキャリパーに接続されてい

るブレーキホースが途中で固定されており、この部分を取り外さな

い事にはサスペンション自体を取り外す事ができない様になってい

る。

フロントサスペンションにはブレーキキャリパーに接続されてい

るブレーキホースが途中で固定されており、この部分を取り外さな

い事にはサスペンション自体を取り外す事ができない様になってい

る。ブレーキホースが固定されている部分には、右図の様にコの字型 のクリップで固定されており、左図の様にマイナスドライバー等で 軽く押し出す事で取り外せる様になる。

マイナスドライバー等で軽くたたいて押し出す場合には、ブレー

キホース自体が邪魔になり金具の中央部分を押せないだろう。

マイナスドライバー等で軽くたたいて押し出す場合には、ブレー

キホース自体が邪魔になり金具の中央部分を押せないだろう。その為に、左右の図の様にブレーキホースの上下からクリップを 押し出し、クリップ自体が落下するまで上下を交互に押し出す様に すると良いだろう。

このクリップを取り外す際には、クリップの片側だけを押してし まうとサスペンションのクリップ取り付け部分の板金上下が折り返 してある為に、この部分にクリップが変に噛み込んでしまい変形し て取り外せなくなる可能性がある。

これらの事からも、クリップを押し出す際には上下交互に軽くた たき、少しずつ押し出して取り外す様にする。

ブレーキホースを固定していたクリップを取り外したならば、右

図の様にブレーキホースをたダンパーの取り付け部分から離してお

く様にする。

ブレーキホースを固定していたクリップを取り外したならば、右

図の様にブレーキホースをたダンパーの取り付け部分から離してお

く様にする。しかしそのままではブレーキホースを取り外せない為に無理に引 っぱらず、左図の様に一旦ブレーキホースに付いている金属部分を 、ダンパーのブラケット部分からスライドして金属部分より径が細 いゴムホースの部分にしておく必要がある。

その後は右上図の様にダンパーから離す方向にスライドするだけ でブレーキホースが取り外せる様になる。

◆下部固定ネジを緩める

フロントサスペンションは上下で固定されているが、上部から取

り外すと落下の可能性があり、緩めておくとボルトの山が擦れて傷

ついたりナット周辺に傷が付き錆び易くなる為に、下部の方から緩

めた方が良いだろう。

フロントサスペンションは上下で固定されているが、上部から取

り外すと落下の可能性があり、緩めておくとボルトの山が擦れて傷

ついたりナット周辺に傷が付き錆び易くなる為に、下部の方から緩

めた方が良いだろう。ダンパー下部は左図の様にナックルと2本のボルトで固定されて おり、スプリングワッシャーを使用してナットで固定されている。

その為に取り外しには右上図の様にレンチを両手で操作して狭い タイヤハウス内でフェンダー等に傷を付けない様に少しずつ緩める 作業をする事になるだろう。

この際に注意する事は2点で、必ず緩める際には柄の長いトルク

レンチの様なレンチを使う様にする。

この際に注意する事は2点で、必ず緩める際には柄の長いトルク

レンチの様なレンチを使う様にする。これは実際に作業をしてみるとわかると思うが、意外と締め付け が固く柄の短いレンチでは回しきれない恐れがあるだろう。

そして次に注意すべき点は固定するレンチと回転させるレンチだ が、この場合には必ずナット側を固定しボルト側を回転させる様に する。

これはナット側にスプリングワッシャーがかけてある為に、ナッ ト側を回転させてしまうとダンパー側にスプリングワッシャーで引 っかいた深い傷が付いてしまう為で、特にダンパーを再利用する際 等は要注意である。

そしてボルトを回転させると言う事にも意味があり、特に足周り は錆び易い為にナットを回してしまうとボルトが抜けなくなってし まう事があるだろう。

これはナットを外した後からでもボルトを回せば良い事だが、ナ ット側にスプリングワッシャーをかけてある為にボルトを回す事で 上記2つの問題が一気に解決してしまうと言う事である。

ここではボルトがナックルにピッタリと合う様にできている為に ガタも無く、この時点でナットとスプリングワッシャーを全て取り 外してボルトだけ残しておく様にする。

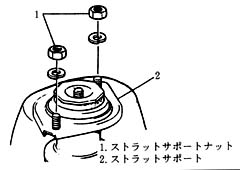

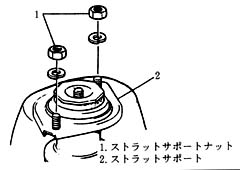

◆上部固定ネジを緩める

続いて上側の固定されている部分を緩めるが、左図の様にストラ

ット上部はナット2個で固定されているだけである。

続いて上側の固定されている部分を緩めるが、左図の様にストラ

ット上部はナット2個で固定されているだけである。左図ではスプリングワッシャーらしき物が書いてあるが、実際に は使用されておらずナットも平ワッシャー一体式の様な感じの物が 使用されていた。

このナットを右上図の様にソケットレンチを使用して、ナットが 完全に抜ける一歩手前ぐらいで、手でナットが回せる程度にしてお く様にする。

ここでナットを2個共に完全に取り外してしまうとサスペンショ ン全体が落下してしまう為に注意して作業する様にする。

また、ナットが緩んだらサスペンションを片手で持ち上げる様に して、ナットを回転する際にタイヤハウス上部の板金にできるだけ 傷を付けない様にしたほうが良いだろう。

そして上部ナットが2個共に緩んだらいよいよサスペンションを

取り外す訳だが、まずは右図の様にして下部のボルト2本を完全に

抜き取ってしまう様にする。

そして上部ナットが2個共に緩んだらいよいよサスペンションを

取り外す訳だが、まずは右図の様にして下部のボルト2本を完全に

抜き取ってしまう様にする。そしてディスクロータを動かしナックルをダンパー下部から取り 外しておく様にするが、この際にもサスペンション上部ナットに無 駄な動きをさせない様に片手でしっかりと押さえておく様にする。

また、ブレーキホースもサスペンションを抜き取る際に引っ掛か ってしまう様な位置にないか再度確認しておく様にする。

◆サスペンションを取り外す

そしてしっかりサスペンションを押さえたままで、いよいよ左図

の様にサスペンション上部のナット2個を完全に取り外す。

そしてしっかりサスペンションを押さえたままで、いよいよ左図

の様にサスペンション上部のナット2個を完全に取り外す。あとはゆっくりとサスペンションを下ろす事により、左図で飛び 出していたボルトが沈んで見えなくなるまで下げる。

サスペンションはタイヤハウス内であちこち接触して素直には取 り出せないが、ブレーキホースやディスクブレーキ等に接触して破 損しない様に傾ける等して、右上図の様にサスペンションを完全に 取り出す様にする。

サスペンションを取り外すとナックル上部はフリーになってしま

う為に、ブレーキホースが引っぱられたりし負担がかかる様になる

。

サスペンションを取り外すとナックル上部はフリーになってしま

う為に、ブレーキホースが引っぱられたりし負担がかかる様になる

。また、ドライブシャフトのジャバラブーツが折り曲げられ、古く なっていると切れ易くなってしまうだろう。

その為に右図の様にコンクリートブロックでは多少高さが高いか も知れないが、ナックル自体が本来の位置に来る様に高さ調整して おくと良いだろう。

◆新しいダンパーを取り付ける

別ページの

【フロントサスペンションの組み立て】

で予め組み立てておいたフロントサスペンションを左図の様に、取

り外した時と同じ様にフェンダー周辺に傷を付けない様にサスペン

ション上部を差し込む様にする。

別ページの

【フロントサスペンションの組み立て】

で予め組み立てておいたフロントサスペンションを左図の様に、取

り外した時と同じ様にフェンダー周辺に傷を付けない様にサスペン

ション上部を差し込む様にする。サスペンション上部は右図の様にボンネット内からボルトが出て 来る事を確認し、ボルトが2つ共出て来たならば素早くナットをか けておきサスペンション自体が落下しない様にする。

またこの作業の前に右上図でもナット周辺の色が違っている為に わかると思うが、ナット周辺は締め付けた時の塗装はがれが発生し ている為に、錆防止にタッチアップペイント等で軽く塗って乾かし てから取り付けると良いだろう。

サスペンション上部を完全に固定する前に、今度はサスペンショ

ンの下部を左図の様にナックルを合わせ差し込む様にする。

サスペンション上部を完全に固定する前に、今度はサスペンショ

ンの下部を左図の様にナックルを合わせ差し込む様にする。この時にナックルの向きとダンパーの取り付け部分の向きが違っ ている場合があるが、この際にはダンパー自体が上部で回転する構 造になっている為にステアリングで調整するよりもダンパー自体を しっかり持ってナックルと同じ向きになる様に回転して調整する方 が安全に作業ができるだろう。

しかし、車を全体的に持ち上げている場合やウマを使用してフロ ントの両輪を上げている場合にはステアリングで調整しても安全で 、この方が力をかける必要が無くかなり作業が楽だろう。

ナックルがダンパー下部に差し込めたならば、今度は右図の様に

ボルトを差し込むがダンパーにあるネジ穴やナックル側もボルトと

ピッタリサイズの為に先に穴を合わせておかないと上手くボルトを

差し込めないだろう。

ナックルがダンパー下部に差し込めたならば、今度は右図の様に

ボルトを差し込むがダンパーにあるネジ穴やナックル側もボルトと

ピッタリサイズの為に先に穴を合わせておかないと上手くボルトを

差し込めないだろう。その為に左図の様にブレーキロータやキャリパ自体をしっかり押 さえながら若干揺さ振り、とりあえず2個ある穴のうちどちらか1 個を合わせておき、合った方から先にボルトを通してしまう様にし た方が良いだろう。

そしてボルトが1本通ったらもう一度ブレーキロータやキャリパ をしっかり持って、もう一つの穴を合わせて2本のボルトを通す様 にする。

ボルトは右上図とは逆で進行方向とは逆の方向に差し込む様に整

備書にあるのだが、何故その方向に組み付けるのかその理由は定か

でないが、とりあえず組み付けられていた方向と同じ方向に組み立

てておけば問題無いだろう。

ボルトは右上図とは逆で進行方向とは逆の方向に差し込む様に整

備書にあるのだが、何故その方向に組み付けるのかその理由は定か

でないが、とりあえず組み付けられていた方向と同じ方向に組み立

てておけば問題無いだろう。今回は一旦ダンパーの組み付け時のトラブルで修理している為に 、ダンパーを元に戻した時に逆に組み付けていたままで画像を撮影 した為に逆方向になっている。

そしてボルトが飛び出た方には左図の様にスプリングワッシャー を先に差し込み、その後から右図の様にナットで固定する。

ここではまだ完全に締め付けず、ダンパー上部をしっかりと固定 してからの方が上部のボルトに負担をかけずに済むだろう。

◆ダンパーを完全に固定する

まずはダンパーの上部にある2つのナットをしっかりと固定する

が、左図ではスプリングワッシャーを使用する図になっているのだ

が実際には使用されていない為に無視して欲しい。

まずはダンパーの上部にある2つのナットをしっかりと固定する

が、左図ではスプリングワッシャーを使用する図になっているのだ

が実際には使用されていない為に無視して欲しい。この部分には右図にの様に周辺に部品が多く出ている為に、ソケ ットレンチには延長のエクステンションバー等を使用して締め付け る様にする。

上部をしっかりと固定したならば今度はダンパー下部のボルトを

締め付ける様にする。

上部をしっかりと固定したならば今度はダンパー下部のボルトを

締め付ける様にする。その際には取り外しの時にも説明したが、ナット側にはスプリン グワッシャーが使用されている為に、ナット側は絶対に回さず固定 するだけにし、必ずボルト側を回して締め付ける様にする。

もしもナット側を回してしまうと、スプリングワッシャーの切れ 目でダンパーに深い傷を付けてしまう事になる為に十分注意して作 業する様にする。

◆ブレーキホースを固定する

ブレーキホースの中継部分も取り外した時と逆の方法で取り付け

るが、ホースの固定金具部分は径が太い為に左図の様にゴムホース

部分からスライドして入れる様にする。

ブレーキホースの中継部分も取り外した時と逆の方法で取り付け

るが、ホースの固定金具部分は径が太い為に左図の様にゴムホース

部分からスライドして入れる様にする。ゴムホースが取り付けブラケット部分に入ったならば、金具の部 分にホースの金具を合わせピッタリ合わせ込む様にする。

そしてコの字型のホースクリップを使用して固定するが、クリッ プは膨らんでいる方を上にして差し込み、最後の押し込みは固い為 に右上図の様にハンマー等の柄の木の部分等で、クリップ自体に均 等に力がかかる幅の物を用意して押し込む様にする。

◆作業時の塗装はがれについて

新品の部品を使用しても組み立て時にどうしても傷が付いてしま

うもので、そのまま放っておくとその部分から錆びてしまい下手に

交換しない方が長持ちしてしまう事もあるだろう

新品の部品を使用しても組み立て時にどうしても傷が付いてしま

うもので、そのまま放っておくとその部分から錆びてしまい下手に

交換しない方が長持ちしてしまう事もあるだろうそんな風にならない様に組み付けの際には傷を確認しながら行い 、もしも傷が付いて塗装がはがれてしまった部分を見つけたならば その場で再塗装しておくとよいだろう。

今回のダンパー交換では右上図の様なソフト99製のタッチアッ プペンを2種類用意した。

使用したのは左図の様にスプリング関係で使用したボディと同色

のスズキ純正のサターンブラックメタリック(0DG)で、塗って

みると以外にピッタリ合い差がよくわからない。

使用したのは左図の様にスプリング関係で使用したボディと同色

のスズキ純正のサターンブラックメタリック(0DG)で、塗って

みると以外にピッタリ合い差がよくわからない。そしてもう1色は右図の様にビルシュタインダンパー用の色で、 こちらもスズキ純正カラーから探してみたが、今回はシルキーシル バーメタリック(Z2S)を使用してみた。

特に右図の様にしてダンパーにスプリングを組み込む際には、ス

プリングコンプレッサーで傷を付けてしまったり、左図の様にネジ

類の締め付けによっても引っかき傷が付いてしまう。

特に右図の様にしてダンパーにスプリングを組み込む際には、ス

プリングコンプレッサーで傷を付けてしまったり、左図の様にネジ

類の締め付けによっても引っかき傷が付いてしまう。また、右図の様に組み付けの際にカーペット生地の様な物を敷い ていても砂や小石等で傷は付き易く、できるだけ傷が付き難くする 作業環境を作ると共に傷を見つけては塗装する様にした方がよい。

このタッチアップペンを使用する際には使用前にはよく振ってか ら使用するのだが、新品時にはよく振っても薄い為にできれば何度 か使用したものの方が良いだろう。

もしも新品の場合には多少キャップをあけたままにするか、若し くは作業前に何度か開けたり閉めたりしておくと良いだろう。

但し、キャップを開けたままで長時間放置してしまうと、塗料自 体の表面が固まってしまったり、タッチアップペンのキャップに付 属のブラシが固まってしまい使用できなくなる恐れがある為に注意 して取り扱う様にする。

メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る

オーバーホールメニューに戻る 第四段メニューに戻る 足周りメニューに戻る