フロントスタビライザ&アーム関係の交換

◆アームとスタビライザ

ナックル自体の交換はハブも抜き取る必要があり、どうせならドラ

イブシャフトと一緒の交換としたいと言う事もあり今回はナックルの

交換は見送った。

ナックル自体の交換はハブも抜き取る必要があり、どうせならドラ

イブシャフトと一緒の交換としたいと言う事もあり今回はナックルの

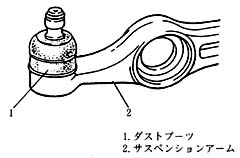

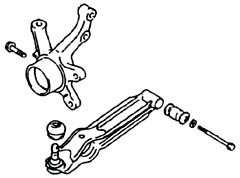

交換は見送った。そこでロアアームとスタビライザー関係だが、アーム自体はまだ大 丈夫の様であったが右上図の様にナックル下部に取り付くボールジョ イント部分や右下図にある車体側のゴムブッシュがある。

このボールジョイント部分の交換は無理で、せいぜいこの上に被っ

ているダストブーツの交換ぐらいであった。

このボールジョイント部分の交換は無理で、せいぜいこの上に被っ

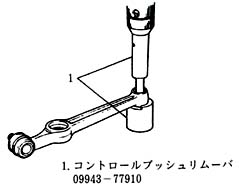

ているダストブーツの交換ぐらいであった。車体側の固定に使用されているゴムブッシュも、右図の様に専用の 工具で着脱する必要があり、取り外しは良いが装着時にまた圧入器が 必要になりそうである。

その為に今回はこのアーム自体を交換する事にし、アームとして購 入するとボールジョイント部分はもちろん組み付けられて来るが、車 体側のゴムブッシュも組み付けられて装着されて来る為に、単にまる っきりの部品交換作業だけで済む様になる。

そしてスタビライザーだが、アーム交換の際にはアームの中間位置

にスタビライザーが装着されており、アーム交換の際にはスタビライ

ザーも一旦取り外す必要がある。

そしてスタビライザーだが、アーム交換の際にはアームの中間位置

にスタビライザーが装着されており、アーム交換の際にはスタビライ

ザーも一旦取り外す必要がある。そしてスタビライザー自体はフロントバンパー下部で2個のブラケ ットにより固定されており、ここにもゴムブッシュが使用されている 事から、アーム交換の際にはスタビライザー関係のゴムブッシュも交 換する事にした。

その際にスタビライザー自体の交換も考えたが、サスペンションに 使用されているスプリングとは違い常に荷重がかかっている訳でもな い為にそれほどヘタっていないだろうと言う判断で今回は再利用する 事にした。

しかし、前回の 【オーバーホール第三段】 で行ったPCD100化によるハブやディスクロータ関係の交換も含 め、今回のサスペンション自体の交換と足周りの90%以上の交換作 業と言うのであれば、ついでにスタビライザーも交換してしまった方 が良かったのかも知れない。

◆スタビライザーの取り外し

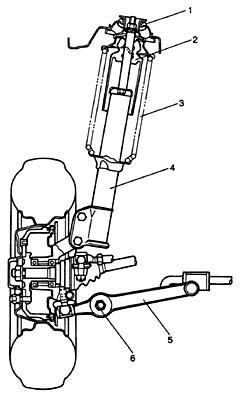

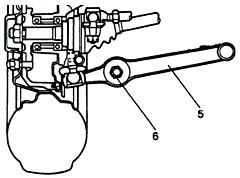

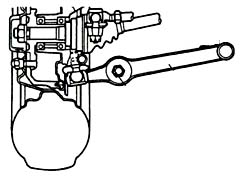

スタビライザーはフロントの左右にあるアーム同士を接続している

物で、左図の様にロアアーム中心よりややタイヤ方向寄りの⑥部分に

固定されている。

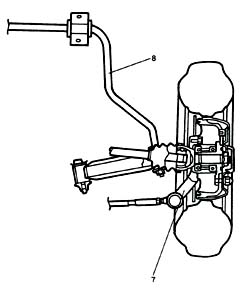

スタビライザーはフロントの左右にあるアーム同士を接続している

物で、左図の様にロアアーム中心よりややタイヤ方向寄りの⑥部分に

固定されている。そしてスタビライザー自体は右図の様にフロントバンパー下部にブ ラケット2個でシャーシ自体の左右に固定されている。

このスタビライザーはそれほどバネとしては強いかかり方をしてい ないが、それでもスタビライザーを取り外す前にロアアームを取り外 してしまうと、スタビライザーの力で外し難いだけでなくボルト等を 無理矢理外す事になり無理がかかってしまう。

その為にロアアームを取り外す場合には必ずスタビライザーを取り 外してからロアアームを取り外す様にした方が作業が効率よく進むだ ろう。

アーム側に若干でもバネとして力がかかっていると作業し難い為に

、先にシャーシ側に固定されている部分を取り外しておく。

アーム側に若干でもバネとして力がかかっていると作業し難い為に

、先にシャーシ側に固定されている部分を取り外しておく。取り外しには左図にある様なブラケットが左右にあり、前後2箇所 で固定されておりこのボルトを取り外す様にする。

その際にはやはりスタビライザーのバネとしての力が邪魔にならな い様に、右図の様にフロアージャッキにスタビライザーに傷が付かな い様に樹脂製のジャッキアップブロック等を使用して持ち上げておく と良いだろう。

その状態のままでソケットレンチを使用して、左図の様にスタビラ

イザー固定用ブラケットのボルトを左右2本ずつ取り外す。

その状態のままでソケットレンチを使用して、左図の様にスタビラ

イザー固定用ブラケットのボルトを左右2本ずつ取り外す。このブラケットはゴムブッシュでスタビライザーを挟む様にして取 り付けてある。

その為にネジを取り外してもすぐに落ちて来る事は無いだろうが、 もしもこのブラケットを再利用する際には落下して傷を付けない様に 予めスタビライザーから取り外しておくと良いだろう。

ブラケットを固定しているネジを全て取り外したならば、フロアー ジャッキを静かに下ろして右図の様にスタビライザーが落ちて来る事 を確認する。

ここですぐにフロアージャッキを外さないで、ナックル部分に取り 付けてあるスタビライザーの高さとだいたい同じ位に合わせておき、 ナックル部分のゴムブッシュが斜めに変形しないようにしておくと作 業し易いだろう。

そしてスタビライザーのロアアーム側の固定を見ると左図の様にな

っており、この部分には右図の様にコッタピンと呼ばれるワリピンが

使用されておりナットが緩んできても落下しない様になっている。

そしてスタビライザーのロアアーム側の固定を見ると左図の様にな

っており、この部分には右図の様にコッタピンと呼ばれるワリピンが

使用されておりナットが緩んできても落下しない様になっている。その為に、この部分のナットを取り外す前には必ずこのコッタピン を取り外しておかないとソケットレンチが使用できない。

このコッタピンは折り曲げて固定してある為に、その折り曲げられ た部分をペンチやプライヤーを使用してある程度真っ直ぐに戻る様に し、そのピンの反対側である丸く折り返されている部分を引き抜く事 でコッタピンを取り外す事ができる。

このコッタピンの折り曲げられた部分を戻す際になるべく綺麗に戻 さないとなかなか抜けない様になってしまう為に、必ず戻し状態を確 認しながら作業する様にする。

コッタピンを抜き取った後は左図の様にソケットレンチを使用して

スタビライザー先端に付いているナットを取り外す様にする。

コッタピンを抜き取った後は左図の様にソケットレンチを使用して

スタビライザー先端に付いているナットを取り外す様にする。左右のナットを取り外したならば、右図の様にスタビライザーを持 ち上げていたフロアージャッキを静かに下ろす様にする。

フロアージャッキは完全に下ろし、スタビライザーからは完全に離 れた状態にしておく。

フロアージャッキは組み付けの際にも持ち上げに使用する為にまだ 片付けないでおく。

スタビライザーは手前に引っ張れば左図の様に外れてくるが、実際

にはロアアームのスタビライザー取り付け位置よりはスタビライザー

自体の方が開いている為に、取り外す際にはドライブシャフトのゴム

ブーツ等を破損させない様に十分注意して作業する様にする。

スタビライザーは手前に引っ張れば左図の様に外れてくるが、実際

にはロアアームのスタビライザー取り付け位置よりはスタビライザー

自体の方が開いている為に、取り外す際にはドライブシャフトのゴム

ブーツ等を破損させない様に十分注意して作業する様にする。また、スタビライザーを引き抜くとナットを取り外した部分から右 図の様なゴムブッシュと図には無いがこのゴムブッシュを支える為の 大きな平ワッシャーが落下してくるだろう。

その為に、平ワッシャーを再利用する場合にはナットを取り外した 時点でこの平ワッシャーも一緒に取り外して紛失しない様にしておく と良いだろう。

今回はゴムブッシュの交換を行う為に、右上図ではまだ付いている スタビライザー側のゴムブッシュも全て取り外しておく様にする。

◆ロアアームの交換

ロアアームは左図のようにナックル下部を支える様に取り付けられ

ているが、取り外す際にはボルト類が見えない為に合わないレンチで

ボルトの頭を破損しない様に注意して作業する様にする。

ロアアームは左図のようにナックル下部を支える様に取り付けられ

ているが、取り外す際にはボルト類が見えない為に合わないレンチで

ボルトの頭を破損しない様に注意して作業する様にする。ナックル側は進行方向後ろ側より締め付けてあるボルトを外すだけ で良いが、問題は車両側に固定してあるボルトで右図でもわかる様に かなり長いボルトが使用されている。

その為に運転席右側のボルトがオイルパンに当たってしまい外れな いだろう。

本来はエンジンを吊り上げてエンジンマウントを取り外すと良いの だが、設備が無い場合にはエンジンを吊る事ができない場合が多いだ ろう。

オイルパンにボルトが当ると言ってももう少しで外れる位の位置な のだが、これはF6Bエンジンだけが発生した問題なのかどうか・・・

その為に、破損覚悟でフロアージャッキによりオイルパンを持ち上 げてみたところ、無事ボルトが外せる位置まで持ち上げる事ができた 。

しかし、オイルパンは非常に軟い為にいつ凹んでしまうかわからな い為にあまりお薦めできる方法では無く、もしも変形してしまった場 合にはオイルパンを交換した方が良いだろう。

更にオイルパンの変形だけで済めば良いが、あまり大きく変形して しまい変形する場所が悪いとオイルポンプの吸い口部分が変形してし まう恐れがある。

このオイルポンプ吸い口の変形は分解して見ないとわからない為に 、できればエンジンマウントを取り外す方向で考えた方が良いだろう 。

今回は左図の様にロアアームの新品を2個用意したが、その他にも

右図の様にアームの前後を取り付けているボルト関係も全て新品とし

て用意した。

今回は左図の様にロアアームの新品を2個用意したが、その他にも

右図の様にアームの前後を取り付けているボルト関係も全て新品とし

て用意した。画像が小さい為によくわからないかも知れないが、右側の新品部品 と比べると左側の10年4万キロ使用後の部品は白錆や黒く汚れた様 になっているのがわかるだろうろ。

この様に、まだ使えそうでも一旦取り外してしまうと傷が付き更に 錆び付き破損し易くなったりする為に、部品交換の際には周辺の部品 やネジ類も交換しておいた方が良いだろう。

ロアアームは車体側から取り付けた方が作業がし易く、右側のボル

トがオイルパンと干渉する部分から先に終わした方が良いだろう。

ロアアームは車体側から取り付けた方が作業がし易く、右側のボル

トがオイルパンと干渉する部分から先に終わした方が良いだろう。そして右図の様にナックル下部へ差し込む際には確実に差し込み、 ボルトをブレーキキャリパーとは反対側の下部から取り付ける。

取り付けにはしっかりとダストブーツがつぶれる位にロアアームを ナックルに押し付け、その状態を保ちながらボルトを差し込む様にす る。

ボルトは差し込んだらそのまま締め付けておく様にする。

◆古い部品の交換

今回スタビライザーの交換部品としては2つあり、その1つ目が左

図にある様なロアアーム部分に固定する為のブッシュ類である。

今回スタビライザーの交換部品としては2つあり、その1つ目が左

図にある様なロアアーム部分に固定する為のブッシュ類である。ブッシュは同形状の物が4つ必要で、1箇所にブッシュ2個を使用 しロアアームの穴を両脇から挟み込む様に取り付ける。

新旧ブッシュを比べてみると右図の様に大きな違いがあったのは横 方向から見た場合で、これはつぶれたと言うよりも元々の形状にも違 いがあったのではと思われるが、意外と思ったよりもしっかりとして いてまだまだちぎれるような事も無いように思われた。

それよりもゴムブッシュを取り外した時のスタビライザーが左図の

様に意外と錆びており、ある程度の錆落としをしてからホルツ製の黒

錆に変化させる液剤を使用して処理し、最後にタッチアップペンで塗

装してから十分乾燥してから組み付ける。

それよりもゴムブッシュを取り外した時のスタビライザーが左図の

様に意外と錆びており、ある程度の錆落としをしてからホルツ製の黒

錆に変化させる液剤を使用して処理し、最後にタッチアップペンで塗

装してから十分乾燥してから組み付ける。生渇きのままでゴムブッシュを組み付けると、ゴム自体の劣化が早 まってしまいゴムがちぎれてスタビライザーとロアアームの金属同士 が接触してしまう可能性がある為に、処理には十分時間をかけてしっ かり塗布・乾燥する様にする。

そしてこのゴムブッシュには方向がある為に、くれぐれも間違わな い様に組み付ける必要があり、ゴムの細長い部分がロアアーム側とな りくさび形の方が外側に向く様に使用する。

そして交換部品の2つ目として左右の図にある様なスタビライザー

自体を車両に固定するブラケットが左右に2つある。

そして交換部品の2つ目として左右の図にある様なスタビライザー

自体を車両に固定するブラケットが左右に2つある。左図はスタビライザーを取り外したばかりの物だが、固定ブラケッ トはU字型をしてゴムブッシュでスタビライザーを挟み込んでいるの だが全く落下してくる気配が無い。

そして右図の様に手でブラケットを取り外してみると意外としっか り固定されており、ゴムブッシュもスタビライザーにピッタリと密着 ししっかりヘバリ付いている感じであった。

そして右図が今回用意した新品部品で、そのゴムブッシュを新旧で

比較してみると左図の様にかなりの変化があった。

そして右図が今回用意した新品部品で、そのゴムブッシュを新旧で

比較してみると左図の様にかなりの変化があった。よく見てもらえばわかると思うが、スタビライザーを支える穴径が 全く違う事がわかるが、左側の古い物でもスタビライザーが遊んでい る気配は無かった。

逆に、右側の新品部品では部品型式を間違えたのではないかと思う くらい穴径が小さく、実際に取り付けてみるまでは合わないのではな いかと思うくらいであった。

古いゴムブッシュを取り外すとスタビライザーにはしっかりと跡が

残っており、その跡の部分へ合わせ左図の様にして新しいゴムブッシ

ュをはさむ様にする。

古いゴムブッシュを取り外すとスタビライザーにはしっかりと跡が

残っており、その跡の部分へ合わせ左図の様にして新しいゴムブッシ

ュをはさむ様にする。そしてU字型になっているブラケットを右図の様にしてゴムブッシ ュをはさむ様にして取り付けるが、ゴムブッシュが新しい為に少々硬 く多少力を入れて押し込む様にする。

スタビライザーは上下取り付け方向がある為に、車体からスタビラ イザーを取り外したならばそのまま状態で置いておき、上下を間違わ ない様に注意して作業する様にする必要がある。

◆スタビライザーをアームに取り付ける

事前にスタビライザー両先端にゴムブッシュを1つ取り付けておき

、左図の様にして左右のロアアームに差し込む様にする。

事前にスタビライザー両先端にゴムブッシュを1つ取り付けておき

、左図の様にして左右のロアアームに差し込む様にする。しかし、実際に取り付けてみるとスタビライザーの幅よりロアアー ムの取り付け穴の間隔が狭く、そのまま簡単には差し込めない様にな っている。

その為に片側だけ先に差し込んでおき、もう片方は右図の様にして 手足を使用してスタビライザーをロアアームの取り付け位置に合うま で押し曲げる必要がある。

ここで、スタビライザーをしっかりと縮めないと右図の様にロアア

ームの取り付け位置にこない為に、スタビライザー先端でロアアーム

が傷だらけになってしまうだろう。

ここで、スタビライザーをしっかりと縮めないと右図の様にロアア

ームの取り付け位置にこない為に、スタビライザー先端でロアアーム

が傷だらけになってしまうだろう。差し込みは位置を確認しながら右図の様にゴムブッシュがスッポリ とロアアームに差し込まれるまでしっかり取り付ける。

一旦ここまでスタビライザーを差し込んだならば、取り外した時と 同様にスタビライザー中央部分をフロアージャッキで軽く持ち上げて 、これからの組み付け作業が楽になる様にする。

そしてロアアームから飛び出しているスタビライザー先端にはもう

一つゴムブッシュを取り付けておくが、くさび形になっている方を手

前にして左右共に左図の様に取り付ける。

そしてロアアームから飛び出しているスタビライザー先端にはもう

一つゴムブッシュを取り付けておくが、くさび形になっている方を手

前にして左右共に左図の様に取り付ける。更にゴムブッシュの上から左図の様に大きな平ワッシャーを入れる のだが、この平ワッシャーはよく見ると片方に外周がそれ上がってお り、一見ゴムブッシュを囲む様に取り付けたくなるのだが実際にはそ の逆で、それ上がった外周が手前側になる様に取り付ける。

そして右上図の様に最後にナットで固定するのだが、このナットも よく見ると側面にコッタピン用のU字溝が付いているのがわかる。

このU字溝もワッシャーとは反対の手前側に向く様にして取り付け 、ある程度までは手でナットを回して締め付けられる所まで締め付け ておく様にする。

あとは右図の様にしてソケットレンチ等で締め付けるが、ディスク

ブレーキのローターが邪魔になりソケットレンチが届かないだろう。

あとは右図の様にしてソケットレンチ等で締め付けるが、ディスク

ブレーキのローターが邪魔になりソケットレンチが届かないだろう。

その為に左図の様に延長用のエクステンションバーを用意しおき利 用すると簡単に締め付ける事ができるだろう。

ここにはコッタピンを取り付ける必要がある為に、むやみに締め付 けず一旦軽く締め付けたらコッタピン位置を探しながら締め付ける様 にした方がよい。

コッタピンは折り曲げて使用する為に再利用すると意外と簡単に折

れてしまう為に、左図の様に予め新品を購入して用意しておくと良い

だろう。

コッタピンは折り曲げて使用する為に再利用すると意外と簡単に折

れてしまう為に、左図の様に予め新品を購入して用意しておくと良い

だろう。

そしてソケットレンチで少しずつナットを回し、ナットにあるU時 溝から覗いてスタビライザーにあるコッタピン用の穴が見つかるまで 探す様にする。

なかなか見つからずナットがきつくなってきたらコッタピン用の穴 を見逃したと判断し、この場合には一旦ナットを緩めてからもう一度 探す様にした方が良いだろう。

コッタピン用の穴が見つかると左図の様に新品のコッタピンを使用

していると簡単に入り込んで行くのがわかる。

コッタピン用の穴が見つかると左図の様に新品のコッタピンを使用

していると簡単に入り込んで行くのがわかる。そして右図の様にコッタピンの頭がナットにスッポリと隠れる位ま で沈み込ませ、もしもなかなか入り込まない場合には穴がズレている 可能性があるが、ある程度までコッタピンが入り込むようであれば後 はプラスチックハンマー等で軽く叩いて押し込む様にする。

十分コッタピンを押し込んだならば、押し込んだコッタピンが戻ら ない様にピンの頭をしっかり押さえながらナット下部に突き出たコッ タピンを折り返す様にして曲げておく様にする。

このコッタピンは良く見ると先端の長さが違い、通常は長い方を折 り曲げようとする為に、今回は手前側にピンの長い方を向けて差し込 む様にする。

◆スタビライザーを固定する

ロアアーム側のスタビライザーを固定し終えたら、今度はフロント

バンパー下部にスタビライザー固定用のブラケットを取り付ける。

ロアアーム側のスタビライザーを固定し終えたら、今度はフロント

バンパー下部にスタビライザー固定用のブラケットを取り付ける。まずは左図の様にスタビライザーを持ち上げているフロアージャッ キを持ち上げ、ブラケットがシャーシに付く1~2mm程度手前まで 上昇させる。

そしてブラケットの取り付け穴がシャーシのネジ穴と合っている事 を確認し、合っていない場合には目視で確認し確実に合わせる様にす る。

ネジ穴が合ったならば始めは手でボルトを取り付ける様にし、レン チで締め付けてネジ溝が破損しない様にする。

そして2箇所のブラケット計4本のボルトを取り付けたならば、右 上図の様にソケットレンチを使用して完全に固定する様にする。

今回は左図の様にゴムブッシュの他に取り付けブラケットも一緒に

交換したが、この固定用のボルトは右図の様に結構ネジ頭が錆びてい

た為にこのネジも全て新品を用意しておいた。

今回は左図の様にゴムブッシュの他に取り付けブラケットも一緒に

交換したが、この固定用のボルトは右図の様に結構ネジ頭が錆びてい

た為にこのネジも全て新品を用意しておいた。ここのところ3年くらいはセルボモードのオーバーホール続きで、 エンジンを下ろした際などに何度かスタビライザーを取り外している 事から、着脱の際にボルトの頭がつぶれてしまっていたのだろう。

メインに戻る 車両関係に戻る セルボモードメニューに戻る

オーバーホールメニューに戻る 第四段メニューに戻る 足周りメニューに戻る