◆プリント基板より回路を追う

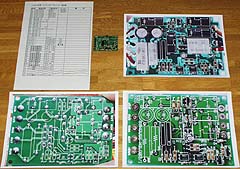

これまで回路図を追う為に用意してきた資料が左図で、下側に

ある2枚の図が基板の裏表で、右上にある物は参考までに以前作

成した全部品実装図にリレー関係の接点も記載した物を用意した

。

これまで回路図を追う為に用意してきた資料が左図で、下側に

ある2枚の図が基板の裏表で、右上にある物は参考までに以前作

成した全部品実装図にリレー関係の接点も記載した物を用意した

。そして中央上部にある物が実物の基板であるが、今回は大きい 部品だけ取り外した為に、やはり実物を見ないと部品の影になり 画像として取り込めない部分もある。

更に、直接今回の回路図とは関係ないかも知れないが、左上に ある物は参考資料として作成したパーツリストで、部品を取り外 した際にわからなくならない様に作成した。

また、パターンを直接追い回路図を作成しても良いが、今回は 下図の様に画像の上に作成した部品配置図のみを利用し、画像無 しで印刷した物に一旦書き込んでから回路図を作成した。

そして実物とのチェックが容易にできる様に、基板の表と裏と で引き回してあるパターンの書き込みを別々の色で記載しておい た方が良いかも知れない。

上図ではピンクが基板裏面の引き回しで、茶色が基板表側の引 き回しとして記載してあるが、上図を見てもわかる様にほとんど が基板の裏側で接続されている。

また、基板の表と裏を結ぶスルーホールが上図中央下部に1個 だけあるが、今回の場合には数が少ない事と回路が簡単な事から 省略しても構わなかったかも知れないが、引き回し確認がし易く なる様にこれらのスルーホール関係も全て記載しておいた方が良 いかも知れない。

◆回路図について

結果的に基板から回路を追った結果で作成した回路図は以下の 様になったが、あくまでも独自に作成したものの為に間違いや記 載ミスがある可能性がある為に、この回路では保障できかねる為 に自作して車両に取り付ける事は避けて頂きたい。

当回路を使用する場合には必ず製品として購入して使用して頂 き、今後説明する改造等は自己責任の下で利用して頂きたい。

他のページでも説明してあるが、車両にはハイビームとロービ ームのコモン(共通端子)としてプラスがコモンになっているタ イプとマイナスがコモンになっているタイプの2種類がある。

その為に別ページでも紹介した 永井電子製のH.L.C では極性変換回路がオプションで用意されていた為に、セルボモ ードには購入したが他の車両に取り付けた際やGT−Rに取り付 けた HKS製のH.L.C 等では極性反転回路を自作して取り付けていた。

しかし、 極東(FET)のCatzZeta 等ではコモンタイプ毎の製品があったが、元々のハーネスから電 源を供給するタイプの為に自作は断念していたが、内部回路によ っては上記と同様に多少容量の大きいブリッジダイオードを利用 すれば動作したかも知れない。

最近の製品では入力回路の無極性化が普通になっているのかも 知れないが、以前は事前に現車を調べたり取り付けてみてから対 策を行わなければならず大変だったが、この様にブリッジダイオ ードを搭載するだけの為に是非この様な回路にして頂きたい物だ 。

そしてその後にはフォトカプラが入れられており、車両の場合 には同じ電源から回路を組む事になる為に絶縁と言う意味にはな らないが、トランジスターの入力は微小電流やノイズ等でも簡単 に動作する事もあり、無駄に見えてもこの様にフォトカプラを使 用し入力のLEDに数十mAを流せる為に動作の安定も保障され るだろう。

しかしフォトカプラの入力に入れられているD2とD6のダイ オードの向きが逆で、このままでは回路的に動作しない為にツェ ナーダイオード等他の部品の可能性もあるが、概観上は全て同じ な為に判断が付かない。

同時点灯を実現しているのがD9から来るハイビーム用信号と D10からくるロービーム用信号のどちらかの入力があるとバラ スト駆動用のリレーであるRY5が動作する様になっている。

このD9とD10はハイビームとロービーム用の信号を他の回 路でも使用する為に、同時点灯回路だけであれば必要ないが別の 回路に不必要な信号が回り込まない様に入れてある。

そしてQ3の入力にあるC5がミソで、どうしてもヘッドライ トスイッチの構造上同時点灯しない様になっている事から、ハイ ビームとロービームに切り替えると一瞬どちらもOFFしてしま う区間が発生する為に、その際にはバラストも一瞬OFFとなる 為に突入とサージの繰り返す頻度が多くなり破損する可能性が大 きくなる。

その為に、このC5に充電されている容量により両方の信号が OFFしてもC5が放電しきるまでの一定時間点灯し続ける様に してある。

できればこのC5の容量を増やすかR6とR9を変更して30 〜60秒ぐらい点灯し続ける様にすれば、それだけでもパッシン グや点検時の短いON/OFFによるトラブルも防げるだろう。

本来はPICやマイコンを搭載すれば簡単なのだが、いつでも 30〜60秒も点灯すると無駄な点灯時間が増えてしまう為に、 点灯してから一定時間は無条件に点灯し続ける様にし、その時間 を過ぎてからはすぐに消灯する様な回路にしたい所である。

しかし、この回路ではパッシング時等にもバラストが動作する 事になる為にこのままでは使用できず、パッシングを考えなけれ ばこのまま使用しても全く問題ないだろう。

そしてその極性を決定した電圧をいつもかけたままにするので はなく、RY3のコイル側に付けられたC1とC2にておそらく 一定時間(一瞬)だけ印加する様にしていると思われる。

この他にも元々R10にてロービームとコモン間が接続されて いるが、もしかするとこの低抵抗値はヘッドライトの断線警報付 の車両の為の回路なのかも知れない。

本来はR10だけでも良さそうであるが、ロービームを点灯し ていない時にわざわざR4にて1Ωまで下げているのも、もしか すると点灯している時だけでなく消灯時にも断線警報装置が働く 車両がある為の対策なのかもしれない。

最も、今回対象としているR33GT−Rにはヘッドライトの 断線警報装置は装備されていない為に、この辺の回路は残すか改 造用の回路としてリレーを使用するかは後で判断する事にする。

メインに戻る 修理・分解選択メニューに戻る 同時点灯メニューに戻る

ユニットの改造メニューに戻る