◆ブレーカ盤のカバー取り外し

家を建てた当初はまだ30A契約であったが、やはり年々家電 製品も増える事からもブレーカが落ちる事が多くなり、どうして もブレーカの系統が細分化されていない事もあり使用家電の組み 合わせで落ちてしまう事が多い様である。

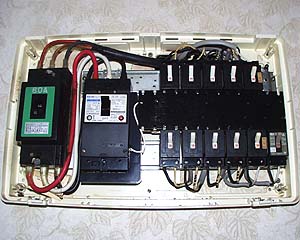

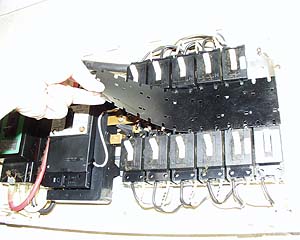

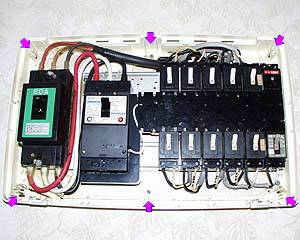

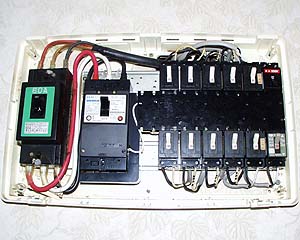

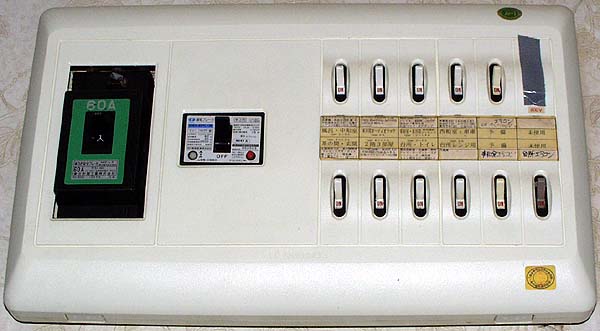

その為にその後60A契約に変更する際には単相3線式に変更 してもらい、事前にある程度系統毎の使用電流を調べておき、使 用電量が多い系統から順に2系統のラインに分散する様に接続し てもらい、更に今後の増設の為にブレーカが今までよりも多いタ イプのブレーカ盤をお願いし、そしてその際に取り付けてもらっ たものが下図左側である。

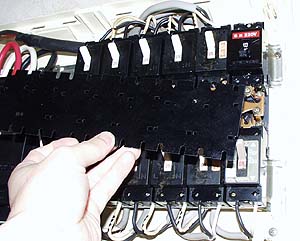

既にエアコン等で右側にある3つのブレーカは増設してある為 に、今回は増設箇所最後の1箇所にブレーカを増設する事になっ た。

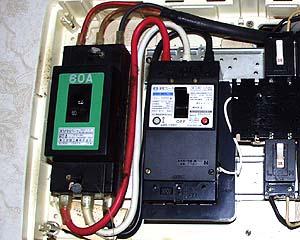

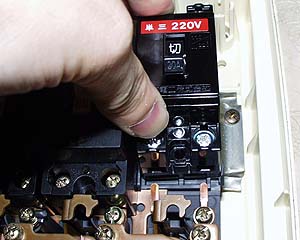

基本的にはブレーカ盤の処理には右下図の様にメインのブレー カを必ず切る様にしてから工事を行うが、慣れていればブレーカ の増設であればメインブレーカを切らなくともできるだろう。

しかし後からも説明するが、今回の様にAC200Vへの切り 換え作業がある場合には注意する必要があり、切り換える電極が 隣接している為に必ずと言って良いほどショートさせてしまう事 になるだろう。

その為に予めブレーカ盤を開ける前にメインブレーカは必ず切 っておく様にする。

今回工事を行うブレーカ盤では左下図の様にブレーカ盤の真下 に【PUSH】と書かれたボタンの様な物が左右にあり、取り外 しの際にはこのボタン左右2ケ所を押したままでカバーを開ける 様にするのだが、取り外しには片側ずつ押して押し上げながら取 り外す様にする。

簡単に取り外す方法としては、カバーの両端の角を押えながら 両親指で両方のボタンを押す事で簡単に外せるが、その際にはし っかりカバーを押えてある事が重要で、ただ引き上げたままで両 ボタンを押してしまうと一気にロックが解除され、引き上げてい る両手でカバーを飛ばしてしまい落下して破損してしまう可能性 がある。

その為にカバーは手から離れない様にしっかりと持つ様にし、 カバーは右下図の様に上部は壁面に取り付けてあるカバーに覆い 被せる様に引っ掛けてある事から、一旦上部を軸にして下部を右 下図の様に下部だけ持ち上げ、下段のブレーカレバーが全てカバ ーから抜けたならばカバーを真上に持ち上げて取り外す様にする 。

もしも心配な場合には右下図の様にメインブレーカの右側にあ る漏電ブレーカも切っておくとよいが、漏電ブレーカの場合には 手で切ってしまうよりも、メインブレーカを通電状態のままで動 作確認ボタンを押す事で漏電状態と同じ様にトリップする。

このトリップした状態であれば一旦レバーを完全に押し下げて からでないと通電状態側へとレバーを上げられない事から、より 安全に作業できる様になるだろう。

当然だが、漏電ブレーカを動作確認ボタンでトリップさせる為 にはメインブレーカがONになっていなければならず、その為に 漏電ブレーカをトリップさせたならば必ずメインブレーカも切っ ておく様にするが、故意に入れなければ作業中に間違ってメイン ブレーカが入ってしまう事は無い為に、漏電ブレーカまで動作さ せておく必要は無いだろう。

◆ブレーカ増設の確認

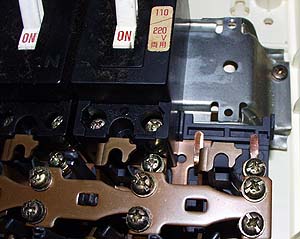

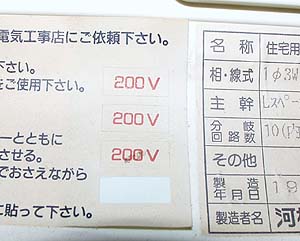

増設する系統が100Vの場合には問題ないが、今回の様に2 00Vが必要な場合にはまず単相3線式になっているかを確認す る必要があるだろう。

それには上図にある様にブレーカに入れられている線材の本数 を確認し、できれば屋外の配線が電柱まで3本で走っている事も 確認しておくと良いだろう。

また、せっかく単相3線式でブレーカ盤まで入っていても、メ インブレーカから以降で単相の2線式で配線してあった場合には 、ブレーカ盤全体の交換となってしまう事からも、事前に200 Vが取れる契約なのか、また200Vが増設できる機器が取り付 けてあるかを確認しておく必要がある。

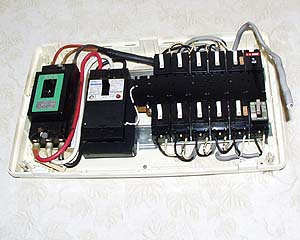

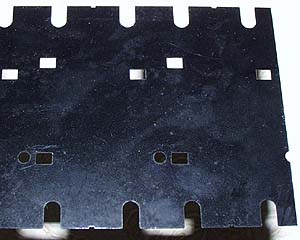

そして左下図が今回ブレーカを増設予定の場所で、増設ブレー カ用の電極板には保護用のビニールキャップが取り付けてあるの がわかるだろう。

また、ブレーカの設置位置によっては100/200Vの切り 換えができない場合がある可能性もある為に、事前に調査してお きもしも開いている部分が切り換えができない場合には、切り換 えが可能な部分と線材を入れ換えておく必要があるだろう。

◆ブレーカの増設

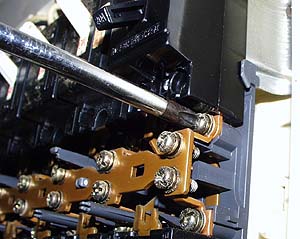

今回のブレーカ盤は漏電ブレーカから以降は銅板による配線と なっているが、その銅板の上には左下図の様に全体を覆うカバー が取り付けてある。

ブレーカの増設だけであればこのカバーを取り外さなくともで きるのだが、今回は200Vへの切り換えが必要な為にその作業 を行う為にはこのカバーを取り外す必要がある。

このカバーはブレーカ盤の底板から出ている小さなフックで引 っ掛けてあるだけの為に、左下図の様に引っぱれば簡単に外れる のだが、L型のフックや丸型のフックがある為にそれらを上手く 解除しながら取り外す様にする。

その為にあまり無理に引っぱってしまうとフック等が外れずカ バー自体を破損してしまうおそれがある為に、引っぱっても外れ ない場合にはその部分のフック形状を確認して解除しながらカバ ーを取り外す様にする。

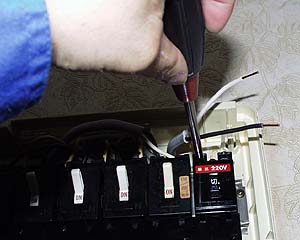

そしてこのブレーカ増設位置にはブレーカ固定用のタッピング ビスが挿し込まれている為に、このビスは右下図の様にプラスド ライバーを使用して取り外しておき、ブレーカを固定するまで保 管しておく様にするが、もしもブレーカ固定用のビスが付属して いない場合にはブレーカに付属のタッピングビスを使用するか、 ブレーカ盤のネジサイズと異なる場合には、丁度良いビスを別途 用意しておく必要があるだろう。

保護チューブを取り外すと右下図ではよくわからないかも知れ ないが保護チューブが被せてあった部分だけが綺麗になっている が、もしも保護チューブが取り付けていない場合には何年と経っ ていれば電極の銅板が錆びて変色している場合がある。

このままブレーカを取り付けて締め付けても問題は無いだろう が、見た目で電極が茶色くなっている時にはできれば軽く磨いて からブレーカを取り付けると良いだろう。

磨くといっても削ってしまうと通電時の容量等の問題になって しまう為に、ブレーカでは上下部分をはさむ様に固定する事から も、手前側に見える部分だけを目の細い紙やすりかマジックリン 等の線材等で軽く色が変る程度に磨いておくと良いだろう。

通常ブレーカに配線する際には上から供給して下から機器へと 配線するが、今回の様に漏電ブレーカから銅板を使用した製品の 場合には上下のブレーカで供給側が異なり、今回は右上図の様に 上段にブレーカを取り付ける為にブレーカの下側から給電する事 になる。

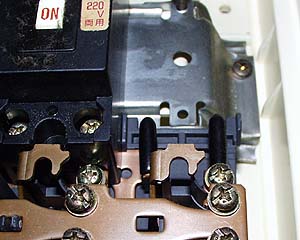

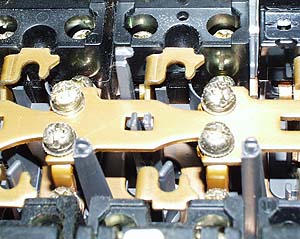

その為に左下図の様にブレーカの下側の端子にあるネジを緩め ておく必要があるが、ただ緩めるのではなく右下図の様にブレー カの端子部分を直に確認して、確実に端子が開いている事を確認 しておくと良いが、ほとんどの場合はネジが回らなくなるまで緩 めれば完全に口を開ける構造となっている為に、直に確認する事 までもないだろう。

そのブレーカ端子の状態が右下図の様な感じになり、右側の端 子が全閉で左側の端子が全開であるが、ネジを緩めて行き回らな くなった位置から更に力を入れて緩めてしまうと、端子自体が壊 れてしまい使用できなくなってしまう為に注意が必要ある。

但し、左下図の様に緩み始めは締め付けてある為に多少きつく 回さないと緩まないが、一旦緩めばあとは力を入れなくとも回る 事から、ドライバーは握らないで指でつまんだ程度の力で緩める 様にして、多少でも手応えがあったならばそれ以上は緩めない様 にする。

この事からも、ブレーカをブレーカ盤に取り付けてしまうとも う片方の端子は目視確認できなくなる恐れがある時には、この時 点で両側の端子を全て手元で緩めて全開になっている事を目視確 認しておく様にすると失敗が無く作業性が良いだろう。

更に、作業の際には左下図の様に傷の付き易い部分での作業は せず、必ず作業する場所にはダンボールや新聞紙等を敷き、更に 傷が付き易い部分では作業しない様にする。

ブレーカは端子側に寄せ当てて、その状態のままで反対側にあ る取付ネジ用の穴から右下図の様にブレーカ盤に付属のタッピン グビスを挿し込み固定する。

これは予めビスが取り付けられていない場合にはただ閉め込め ば良いが、今回の様に予めビスが取り付けられていると既にビス が挿し込まれた状態でベース部分が変形している。

その為に、この部分にただむやみにビス閉め込むと更に別の方 向へと変形する場合があり、その場合にはベース部分が2度変形 する事でしっかりした締め付けが行われなくなってしまう可能性 がある事から、一旦ビスが挿し込まれた部分への締め付けには必 ずネジ溝を合わせてから締め付ける必要がある。

そしてブレーカ自体を固定したならば、今度は右下図の様に電 極部分を固定するが、電極は必ずブレーカ本体を固定してから行 う様にする必要がある。

これは、ブレーカを固定しないままで電極を先に締め付けると 、締め付け作業の際にブレーカが動いたりする事で端子が抜けか かって締め付けられる可能性がある為である。

そしてこの抜けかかった状態を知らないで使用すると接触状態 によっては容量的な問題が発生したり、ブレーカ本体を固定する ビスが入らずに無理やりブレーカを移動してしまうと、ブレーカ 盤側の電極が変形したりブレーカ自体の電極が変形したり破損す る等、半接触状態から来る発煙・発火等の原因となってしまう為 に、組み付け手順を考えて確実な取り付けを行う様にする。

◆100Vから200Vへの切換

今回購入した天井埋め込み形カセット式エアコンはAC200 V専用となっている為に、以下で説明する様に100Vから20 0Vへの切り換えが必要となる。

当然であるが増設するブレーカは200V専用か100/20 0共用品である必要がある。

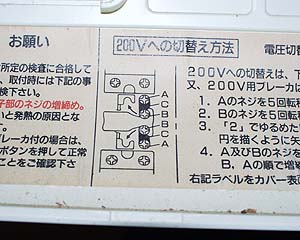

下図の左側が100V用の設定で右側が200V用の設定だが 、よく見ると右側のブレーカの右側端子下部にあるネジを緩めた 跡がわかると思うが、この位置にあったネジをブレーカ右側端子 下部にあるネジを中心にして時計方向に90度回転させ、下図右 側の位置にネジを移動して固定するだけで100Vから200V への切り換え作業が完了する。

ここで注意する点としては、この切り換え作業は必ずブレーカ 本体を取り付けてブレーカの端子で電極を固定してから変更する 必要がある。

これは下図からもわかる様に、上図の位置にある電極回転軸用 のネジを緩める際に、ブレーカの電極等で固定していないと、ブ レーカ盤の樹脂ベースに単独で固定されている為に、ネジを緩め る際の力でベースからねじ折れて取れてしまう危険性がある。

この事からも、100Vから200Vの切り換え作業は必ずブ レーカ本体の端子でブレーカ盤側の電極を固定してから行う様に する。

この事からもわかる様に、100Vから200Vへ切り換える 電極の回転軸側にあるネジ部分は強度不足の為に、切り換え作業 前後のビスを緩める際にも締め付ける際にも、必ず回転軸側のネ ジは反対側の回転する電極側のビスでしっかり電極に固定してか ら締め付ける様にする。

もしも半接触状態のままにしてしまうと、その部分に熱を持ち 発煙・発火の原因になってしまう事や、チリチリと火花が飛びサ ージが発生してしまうと機器の電源が破損してしまうおそれがあ る為に、電極部分の固定はしっかりと締め付ける様にして何度も 確認しておく必要がある。

また、上図からもわかる様に電極間に取り付けてあるネジが接 近している為に、通電状態で切り換え作業を行ってしまうと確実 にショートさせてしまう事となるだろう。

その為に、電圧の切り換え作業時には必ずメインブレーカを切 って作業する必要がある。

◆保護カバーの取付

以上でブレーカの増設と電圧切り換え作業が完了した為に、ブ レーカに付属してる左下図の様な端子カバーを取り付けておくが 、端子カバーは上下2個ある為にもう一つは機器側への配線接続 が済むまで保管しておく様にする。

このブレーカの端子カバーは次の電圧確認を行う前に取り付け る様にして、万が一テスター等のプローブが端子から滑ってショ ートしてしまわない様に、先に端子カバーを取り付ける事で右上 図の様にテスター棒を挿し込むのに丁度良い穴が利用できる様に 先に端子カバーを取り付けてしまった方が良いだろう。

◆電圧の確認

電源電圧は間違っていればエアコン室内機の動作表示灯が電源 を供給した時点で点滅してわかる様であるが、間違っていれば再 度切り換え作業の為にブレーカを落とす必要がある。

そんな事からも電圧切り換え後には一旦必ず通電し、電圧を確 認しておく様にする。

テスターのテスト棒は右上図の様に端子カバーを取り付けたブ レーカの端子部分で行い、絶対に銅板の電極部分では行わない様 にする。

これは電極同士が隣接していて確認する箇所を間違える可能性 が大きく、また銅板上は滑りやすく先の丸いテスト棒では滑って しまいショートを起こしかねない。

その為に、電圧の確認は必ず増設したブレーカの端子部分によ り確認する様にする。

計測の際には必ず読み取りミスを防止する為に、これまで使用 していた100V部分の端子も同レンジで計測してみると比較で き、その100V部分を計測した結果が右上である。

その結果は110V前後となっておりテスターのレンジ切り換 えや読み間違いは無く、間違いなく切り換えた側では200Vに なっている事が確認できるだろう。

◆エアコンからの電線引きまわし

ブレーカからはエアコンまでVVFケーブルで引きまわす必要 があるが、できるだけVVFケーブルには負担がかからない様に する為に、今回はエアコン側から引きまわし1部屋跨いだ天井裏 を通しブレーカ盤へと配線する様にした。

天井裏への配線引き回しは家の構造によっては不可能となる為 に、自分の家の構造をしっかりと把握し天井裏への出入り口も確 保しておく必要がある。

今回は1階から1箇所と2回から2箇所の天井裏への出入り口 を使用して工事を行ったが、出入り口が無い場合には出入りでき そうな部分に新設する必要がある。

今回エアコンを取り付けた天井裏には、隣の和室押入れの上に ある左下図の様な出入り口から侵入して行い、この右側の扉を開 けて天井に頭を出すと、以前地デジ用で紹介した別ページにある 【分配器の交換について】 で紹介した様に分配器を取り付けている天井裏と、その奥にはオ ーディオラックの天井裏も見渡せる様にしてある。

そして今回はこの部分にはとりあえず右下図の様にVVFケー ブルを1巻全て持ち上げておき、必要な分だけブレーカ盤まで引 き出して使用し、後はエアコンの室内機を取り付けた際にエアコ ン側のケーブル長さを決めてから切断する様にした。

この部分からVVFケーブルを通す前に入り込み、左下図の様 に照明器具を入れ込んで右上図の中央付近に見える天井を吊り下 げる為の角材にクリップを挟んで置く。

そうする事で左上図の様に奥側に見える照明が上記洋間から入 れた照明で、更に和室天井からも照明を持ち込む事により明るく 作業出来る為に線材の行き先が確認し易くなる。

そして左下図から入り込んだ右上図の部分までVVFケーブル が届いたら、あとはこの位置からブレーカ盤までの長さを確保す る為に、引き出したVVFケーブルを一旦右上図の部分に多目に 引き出しておく様にする。

更にブレーカ盤への配線作業時には、2階の隣の部屋にも左上 図と同様の屋根裏への出入り口がある為に、この部分から見た右 上図の様部分から出入りして作業する事になる。

◆ブレーカからの電線引き出し

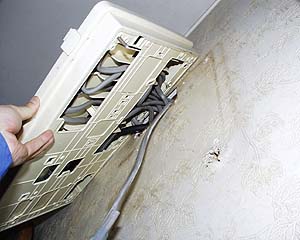

ブレーカ盤から天井裏への配線は左下図の様に壁面へ取り付け たままでは不可能で、左下図にある矢印付近にあるブレーカ盤取 り付け用のネジを全て取り外す様にする。

この部分のネジは壁面の裏側にある柱や角材の状況により多少 ネジ位置が移動されていたりする場合がある為に、実際のブレー カ盤を確認して取り外す様にする。

そして天井裏にあるVVFケーブルをブレーカ盤まで落として くるが、単純に天井裏から押し込んでもまず間違いなくブレーカ 盤まで引き出すのは不可能だろう。

もっとも、右上図の壁面でVVFケーブルが出ている部分をか なり大きく開けてしまえば不可能でないかも知れないが、今回は 右上図の様に短いVVFケーブルを一旦壁面から上側に押し込ん で行き、右下図の天井裏にあるブレーカ盤側に行っている隙間に 手を入れて引き上げる様にした。

◆線材の接続

続いてブレーカへとVVFケーブルを接続するが、ケーブはブ レーカ盤内で丁度良い長さに切断してしまうが、多少は押し込め ば壁面内に入れ込める為にある程度長めに切断する様にする。

そして左下図の様に外皮を剥き取るが、その際には白と黒の内 部芯線の外皮を傷付けない様にする必要があり、更に芯線の外皮 も右下図の様に剥き取るが、この場合には芯線に傷を付けない様 に注意する必要がある。

芯線の外皮はブレーカに付属の剥き量を示すストリップゲージ を参考に剥き取るが、しっかりとした接続の為にも多少長目に剥 いて後から芯線の長さを調節した方が良いだろう。

もしもストリップゲージが無い場合には、一旦15mm程度剥 いておくと間違いなく、ほとんどの場合には10〜15mmの間 で使用される事が多い様に思う。

ブレーカの端子を前回にしたならば一旦右下図の様に線材を挿 し込み、その挿し込んだブレーカの根元を右下図の様に確認して 、芯線の銅線がはみ出さないかを確認する様にする。

また、剥き量が少な過ぎると外皮をブレーカの端子で挟む事に なり、接触不良の原因になる為に挿し込んだら確認しながら少し ずつ線材を引き出してみて、すぐに銅線が見えるならば丁度よく 少し引き出さないと銅線が出てこない場合には剥き量が不足して いる事になる。

そして右下図の様に2本の線材が丁度良い芯線の長さになった ならば、あとは締め付けの途中で抜け出さない様に片手で線材を ブレーカ側に軽く挿し込んだままで、あとは左下図の様にプラス ドライバーを使用して両線材を固定する様にする。

特に右下図で左隣にある線材が悪い例で、黒い線はまだ良いが 白い線はかなり左に傾いている為に、ブレーカの付け根はこの角 度で折り曲げている事になる。

VVFケーブルは単線の為に極端に曲げると折れ易くなり、折 れないまでも線材が細くなったと同じ現象が起き、結果的に発熱 の原因になる場合がある為に配線時には注意が必要である。

また銅線が飛び出した状態として左下図を用意してみたが、右 から2つのブレーカに接続された線材のうち、白い線の根元に少 し銅線が見えるのがわかるだろう。

この角度からだと若干下側から見た様子の為に、真横から見る と1〜2mm以上は飛び出ていると思われるが、実際にこのブレ ーカ盤を取り付けた業者ではこの飛び出しが多かった為に、今回 全てを確認し直して長さを調整し直した。

このカバーは上記の供給側の銅板電極側の固定でも説明した様 に、ネジ位置付近を左右押すだけで小さくパチッと音を立てて固 定される様になる。

◆保護板の取り付け

ここまででブレーカ盤内のブレーカ増設作業は全て完了した事 となり、あとは漏電ブレーカからの供給材である銅板電極部分か ら取り外した左下図の様な保護板を取り付ける。

これはこれらの固定部分が上下と左右共に対象ではなく、必ず 固定する方向は1方向に決まっている為に、無理に入れようとす ると保護板の穴や突起部分を破損する可能性がある。

また突起には丸いものと四角いものがあるが、主に丸い突起に は押し込めば良いが、四角い突起はよく見ると先端がL型になっ ている事からも、この場合には保護板をL型部分が入り易い様に 保護板全体をL型の部分と反対側に引っぱる方が入り易いだろう 。

◆カバーの取り付け

最後にブレーカ盤のカバーを取り付ければ完成だが、ブレーカ を増設している為にそのままではカバーを取り付けられない。

その増設した部分のカバー背面を見てみると右下図の様になっ ており、ブレーカのレバーが飛び出る部分は4箇所の爪で固定さ れたメクラ部品が取り付けてあるだけの為に、この部分を左下図 の様にパネル背面から押し出すだけで簡単に取り外せる様になっ ている。

パネルを取り外せばブレーカ自体には【単相AC220V】と 書いてあるが、その左隣のブレーカにも【110/220V両用 】と書かれていても100Vで使用している事からも、200V で使用していると言う事が一目でわかる様にしておいた方が良い だろう。

カバー下部は最後に【PUSH】と書いてあるボタン部分が固 定される機構となっており、この部分がカバーを押し込むとパチ ッと音がすれば固定された事になる。

その為に万が一を考えエアコンの取り付け工事が完了するまで 右上図の様にビニールテープによりレバーを覆い、ブレーカのレ バーを上げない様に注意を促す様にした。

本来はフレキチューブ等に通した方が良いのだが、実際ほとん どの配線がVVFケーブルを配線しただけの為に今回もそのまま 配線したが、線材保護の為にも断熱材の上等のやわらかい物の上 を通す様にしている。

更に部屋の境目等で天井裏に段差がある部分に関しては、車両 のオーディオ取り付け時に使用したコルゲートチューブ等を使用 して、線材の擦れ易い部分を補強しながら固定している。

メインに戻る ⇒ 修理・分解に戻る ⇒ エアコンに戻る