◆室外機置き台について

エアコンの室外機を設置する場合には別ページの 【取り付け方法の検討】 でも説明した様に、たとえ設置する部分が建屋のめぐり等のコンク リートとなっていても、地面からの雨や雪等の跳ね返りをできるだ け防ぐ様に必ず別売の室外機置き台を使用した方が良いだろう。

また、設置する部分がコンクリーとでも必ずしも平行が出ている とは限らず、実際に今回設置する部分も若干の傾斜が付いている為 に、以前設置された室外機は斜めに傾いている。

そんな事からも屋外機用の置き台を使用する事で、前後の足の長 さを調整する事で室外機の平行を出す事も可能になる為に、室外機 設置には必ず置き台を使用した方が良いだろう。

しかし今回使用するエアコンは三菱製なのだが、必ずしも周辺機 器までも同じメーカーの製品を使用しなければならないと言う訳で はなく、実際に今回使用した部材メーカーであるイナバやバクマで も屋外機の置き台は様々な製品を扱っている。

購入の際に注意する点としては、実際に使用する屋外機の設置ネ ジピッチ寸法が重要で、必ず屋外機置き台側にも取付範囲がある事 から、事前に調べておいて購入する必要がある。

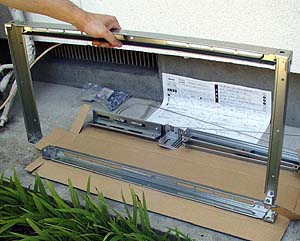

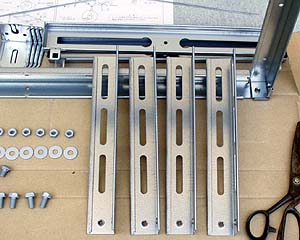

製品は上図の様にかならコンパクトな梱包となっており、あの大 きな屋外機が置けるほどの置き台ができるのかと言ったサイズであ る。

それらの部品を全て並べてみると下図の様に結構部品点数が多く 、中には下図上部にある様な細い針金が2本付属していたが、これ は転倒防止の為の固定用針金の様で、下図左側にあるネジ袋内にあ るフックを壁等に取り付けて設置する様である。

しかし今回は置き台の足を直接コンクリートにアンカーボルトを 打ち込んで固定する予定にしている為に、この付属の転倒防止用の 針金等は使用しない事になる。

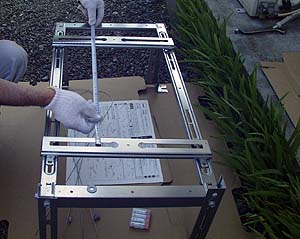

◆上部フレーム枠の組み立て

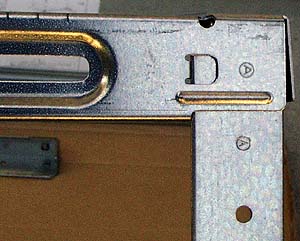

まずはエアコンの屋外機を実際に取り付ける面を組み立てるが、 これには下図の様な部材では一番長い前後のフレームと、全く長穴 加工がされていない2本のフレームを用意する。

その為に挿し込みが傾いていたりするとこの部分にひっかかり上 手く入らないだけでなく、この突起部分が変形してしまい正常な組 み付けでもフレームを挿し込めなくなるおそれがある事からも、組 み付けはこの突起部分に注意して挿し込み組み立てる様にする。

この際にはまだネジで固定する事はせず、次で説明する足を取り 付けてからのネジ固定となる為に、これら4本のフレームはお互い に挿し込んだ状態のままにしておく。

今回の製品は高耐食性溶融メッキ鋼板ZAM(日新製鋼)が使用 されている事からまだ良いが、塗装タイプの製品では傷部分から塗 装がボロボロと落ちるタイプがある為に注意する。

しかし特殊鋼板だから安心と言う訳ではなく、メッキであると言 う事からも傷の深さによっては結局錆びると言う事になり、塗装の 様に剥がれる範囲が拡大し易くないだけで、傷口から錆が広がって いく事には変わりない事からも、できれば上図の様に置き台のダン ボールでは小さすぎる為に、更に大きなダンボールを敷いて作業す る事をお薦めする。

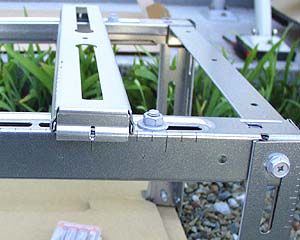

◆フレームへ脚を組み付ける

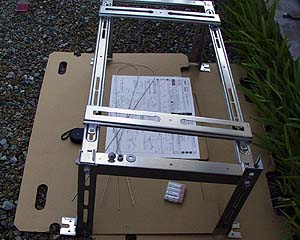

そして4本のフレームを挿し込んで作った枠に、今度は下図の様 に足を4箇所に取り付け、更にその足の先端にはアンカーボルトで 固定するL型の足も取り付ける様にする。

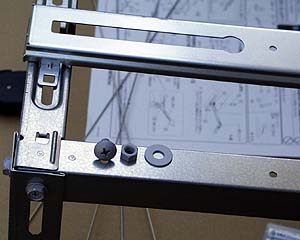

そしてここから初めてボルトを使用しての組み付けとなるが、ネ ジ類が入っていた袋を開けてみると下図右側の様な内容となってお り、この図の左上側にある2本の丸いフックはこのページの最初に 説明した転倒防止用の針金を使用する為の物で、今回はアンカーボ ルトによる固定する作業となっている為に使用しない。

足は下図左側の様にL型の形状を向けて取り付けるが、この足の 上下をよく見ると長穴側とバーリングタップ側があるのがわかるだ ろう。

その為に下図でもわかる様に四角に組んだフレーム側には既にバ ーリングタップされた部分がある為に、こちら側には足の長穴部分 を向けてボルトで固定する様にする。

しかしこの部分の固定は仮締めとしておき、後に室外機を載せて 平行出しをする際に再度ボルトを緩めて、足の長穴部分で再調整し てからの締め付けとなる。

その際には足が室外機側に飛び出した状態で組み付ける事になる が、室外機の邪魔にならなければ問題ないが接触する可能性があれ ば必要に応じて足を切断して使用する事となる。

また、室外機に足が接触しないまでにも一番低い位置で組み立て て使用する場合には、室外機側に足が飛び出す量が多い為に見た目 があまり良くないだろう。

その際には実際の設置状態を確認してから切断すると良いだろう 。

しかし、この場合にはこのL型の物も高さが微調整できる事から 仮締めとなり、ボルトを緩めて落下しない様にする取り付けの方が 良い為に、下図左側の様に閉じている長穴側を足に固定する様にし た方が良いだろう。

◆フレームへベース板を取り付ける

ベース板は下図の【6】にある様なフレームで、ここに室外機の 足を固定する事になる。

このベース板は下図のW寸法値である室外機の脚幅で予め固定し おおくと設置し易く、この作業の前にはエアコンの据付説明書か実 機を参考に幅寸法を調べておく様にする。

これはベース板上部には以降で説明するエアコンの足が乗る樹脂 製のブラケットが取り付けられる為に、ベース板のフレームへの固 定がこの様に飛び出た形状となってしまっている。

構造上このベース板が移動しないだけの固定を行う為に、どちら で組み立てても間違いではなく、見た目のバランスで左右のベース 板では両側が外側か内側に揃えて組み立てておく様にするが、通常 は見た目の安定度から外側に向けて組み立てるのが普通だろう。

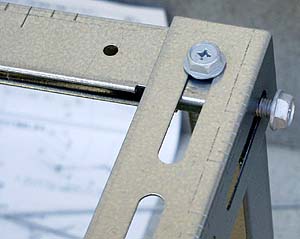

ここの固定にはバーリングタップ等は使用されいる部分が無い為 に、左下図の様にボルトの他に平ワッシャーとナットも使用して組 み付ける様にする。

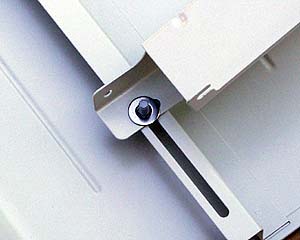

左下図ではよくわからないが、このボルトの付け根にはベース板 にある四角い穴に合う様な形状となっており、ナットを締め付ける 際にボルト側を固定しなくとも良い滑り止めとなる構造のボルトが 使用されている事もあり、この部分の固定には右下図の様にナット 側にかけるレンチ1本だけで固定できる。

これは室外機の取り付けピッチは固定できても、左右のベース板 が一定範囲を自由に動ける事から、フレームに対して右寄りや左寄 りに取り付ける事も可能な為に、バランス良くフレームの中央に設 置する様にすると良いだろう。

この様にしてベース板だけは室外機のピッチ幅でしっかりと固定 しておき、その他の部分は仮止めとした所で右下図の様に実際に設 置する場所において固定する位置を決める様にする。

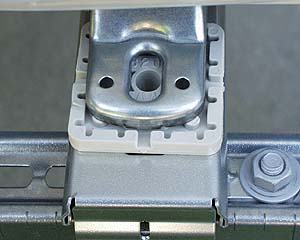

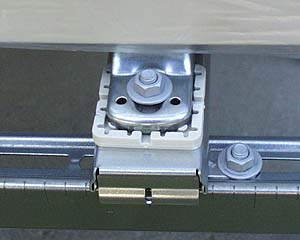

このマウントブラケットの挿し込み方法は、右下図にある丸い突 起部分を右上図でもわかる様にベース板にある長穴の内側に見える 丸くなっている部分から挿し込み、エアコンの室外機取り付け用の ピッチに合わせた位置までスライドさせて位置を調節する様にする 。

更に長手方向の取付位置も再確認しておき、バランスが悪く見え る場合には先程固定してしまったベース板固定用のネジを一旦緩め 、位置を調節してから再度締め付け直しておく様にする。

室外機の配管関係は右上図方向から見て室外機の右側から出てく る事から、出窓の右側にスリムダクトを使用して着脱し易い様に若 干間隔を開けて配管できる位置に室外機を合わせて設置する様にし たが、あとは日除けを取り付けてから再度確認する様にする。

◆日除けの取り付け

上図からもわかる様に、今回室外機を設置する場所には出窓が付 いており、室外機の真上には出窓からの傾斜が付いた壁が押し迫っ ているのがわかるだろう。

その為にも寸法上は大丈夫の様であったが、室外機を固定する前 に日除けを取り付けてみて確認しておく必要があった為に、急遽こ こで日除けの組み立てを行う様にする。

日除けの構造は到って簡単で部品構成は左下図の様になっており 、幅広い屋根とそれを取り付けるブラケットの2個からなる単純な 物である。

その為に組み付けの際には左下図の様に間隔が長い側にブラケッ トの傾斜高さが低い方を向けて取り付ける様にし、室外機の外側に なる雨のかかりやすい方に突き出る様にする。

ここで使用している付属のボルトには、付け根部分に四角い突起 が付いており、右上図の様に屋根とブラケットを重ねてできる四角 い穴に丁度入り込む形状となり、ナットを回してもボルトが回る事 が無い様な構造となっている。

これは室外機の置き台でベース板の固定部分で説明した形状のボ ルトと全く同じの為に、万が一ボルトを紛失してしまった際に通常 のボルトを用意してしまうと、狭い部分にあるボルトの頭を固定し ないとナットが締め付けられなくなってしまうだろう。

その際には用意するボルトの頭が六角タイプで、スパナがかけら れる物の方が良いだろう。

その為に壁際に室外機をいくら寄せても大丈夫と言う事が確認で きた為に、今回はメーカー設置の基本である壁から100mm以上 離れた位置に設置する事にした。

◆屋外機の平行出し

今回設置する部分には図の様にコンクリートで一見平らに見える のだが、隣にある従来使用していた室外機が大きく傾いているのが わかるだろう。

その為に無調整で前後を同じ高さにしてしまうと傾いてしまう為 に、転倒防止の観点からも不安定な取り付けと言える事から、今回 はある程度平行度を出して設置する様にした。

本来は水準器があれば便利なのだが、今回は下図の様に建物の壁 面に対して平行になる様にしているが、単純に室外機の上下部分で の壁面までの寸法を合わせる方法としている。

また、転倒防止に置き台の足をアンカーボルトで固定する事から も、壁面側のハンドドリル加工が可能な位置とし、実際には壁面か ら130mm離れた位置に固定する事にした。

ここで4本の足の高さが決まってしまったならば、室外機の重さ がかかっていた方がネジ締め作業には都合が良い為に、室外機を一 旦降ろす前に全てネジを固定する様にする。

◆アンカーボルトの取り付け

アンカーボルトは室外機の置き台に付属の組み立て説明書に書い てある為に、使用する置き台によってはボルトサイズが異なる可能 性があるだろう。

その為に実際に入手した置き台で確認してから用意すると良く、 今回は指定サイズであるM10サイズのアンカーボルトを4本用意 した。

アンカーボルトを打ち込む穴あけは左下図の様にハンドドリルで も簡単に開ける事ができ、ドリルの刃には必ずコンクリート専用の 製品を使用すれば比較的簡単に穴あけ作業が済むだろう。

これは穴を開けるコンクリートの材質にもよるだろうが、実際小 石が混じっている部分では多少力を入れないとその部分から穴あけ 作業が進まなくなってしまうだろう。

その為に振動ドリル等を使用すれば良いのだが、実際に穴を開け てみると小石等が混じっていなければ簡単に開いてしまう事からも 、あえて普通のハンドドリルを使用した方が良いだろう。

そしてコンクリートに置き台足の4箇所分を開け終わったならば 、右上図の様にしてアンカーボルトを4本すべて挿し込む様にして おき、穴が浅過ぎてアンカーボルトの飛び出し量が多過ぎた場合に は、再度ドリルで穴を掘っておく様にする。

しかしこのアンカーボルトのピンをハンマーで叩いている際に、 間違って叩く位置が大きく外れてしまうとアンカーボルトのねじ山 部分を傷つけてしまい、最悪の場合にはナットが取り付けられなく なってしまうだろう。

その為にも、アンカーボルトにはナットを取り付けたままにして おき、右上図の様にそのナットにレンチをかけたままでアンカーボ ルト先端にあるピンを打ち込むと良いだろう。

こうする事で間違って手元が狂ってしまってもスタッドボルトに は全く影響が出なくなるが、逆にレンチが変形したりする可能性が ある為に、使用するレンチは壊れても良い物を使用する。

この際にも右上図の様に飛び出ているスタッドボルトのタップ部 分には、あまり強く室外機置き台の足を擦り付けない様にする。

全てにナットを取り付けたならば、最後に右上図の様にレンチを 使用して完全に固定しておく様にするが、この際にあまり強い力で ナットを締め付けてしまうと、せっかく打ち付けたスタッドボルト が浮いてきてしまうおそれがある為に注意して締め付ける様にする 。

◆室外機を固定する

室外機置き台の足を固定したならば、再度ベース板に取り付けて おいた樹脂製のマウントブラケットの位置を確認しておき、左下図 の様にもう一度室外機を置き台に乗せる様にする。

調整する位置はネジ穴はもちろんだが、右上図の様に室外機の足 外周が樹脂製のマウントブラケットにある溝に合う様に調整すると よいだろう。

ボルトは右上図の様に樹脂製のマウントブラケットの裏から挿し 込む様にして、あとは落下してしまわない様に左下図の様に平ワッ シャーを置いてからナットを取り付ける様にする。

そしてこの部分に使用されているボルトにも根元には四角い突起 が付いたボルトが使用されており、この四角い突起部分が樹脂製の マウントブラケット裏側にある四角い溝と合う様になっており、こ のマウントブラケット裏側の溝とボルト根元にある突起を合わせな いと左下図の様にナットをかける部分が短く取り付けられなくなる 恐れがあるだろう。

この部分には樹脂製のマウントブラケットが使用されている為に 、締め付けていくと段々と樹脂製のマウントブラケットが変形して 行く様になる。

その様子が下図にある2枚の画像で、樹脂製のマウントブラケッ トに室外機を乗せただけの状態が左下図であるが、締め付けて行く と段々と変形して行き下図右側の様にかなり樹脂製のマウントブラ ケット側に室外機の足が沈み込んで行った事がわかるだろう。

その為に、締め付けは右上図の様に樹脂製のマウントブラケット 表面で、溝が付いた部分の低い方に室外機の足が食い込んでしまっ た部分あたりで締め付けが完了した事になるだろう。

◆日除けの固定

そして最後には日除けを取り付けるが、室外機をまだ着脱する必 要がある際には室外機よりも日除けの屋根の方が大きい為に、室外 機を持ち上げる際に邪魔になる為にここまでは仮置きとしていたが 、室外機置き台もアンカーボルトで固定し室外機も置き台に固定し たならば、いよいよここで日除けも固定すれば室外機の設置は完了 となる。

そしてこの部分のビスは比較的短いタッピングビスが使用されて いる事から、日除けを取り付ける厚さ分長いビスが日除けに付属し ている為に、必ずこの日除けに付属の長いビスと交換しながら固定 する様にする。

この日除け固定ビスは左右で使用する本数が異なり、右上図の様 に室外機右側ではビスが1本なのに対して、左下図の様に室外機左 側ではビスが2本使用されている。

その為にこれら3本のビスは全て日除けに付属のビスに交換して 取り付ける。

そして屋根の位置が決まったならば蝶ネジを確実に締め付けてお く様にする。

◆室外機の取り付け完成

そして下図が室外機の設置が完了した際の物である。

今回設置した室外機は画像中央にある物だが、左側にある室外 機はこれまで使用していた室外機で、電源も入らない状態になっ てしまった為に、今年の秋頃にFF式のファンヒータ取り付け時 に取り外す予定であり、その石油配管は今回設置した室外機の右 側にある石油タンクより、これまで使用していた冷媒加熱エアコ ンの配管を利用して供給する予定である。

メインに戻る ⇒ 修理・分解に戻る ⇒ エアコンに戻る