◆屋外から各配管・配線を通す

ここでは室内機と室外機間を接続する『冷媒配管』2本と『ド レン用ホース』に電源・制御信号線である『3芯VVFケーブル 』の3つを処理する。

通す順番としてはどれからでも良いのだが、やはり自由度が少 なく一番大変な冷媒用の配管を一番先に通した方が後々の作業が し易いだろう。

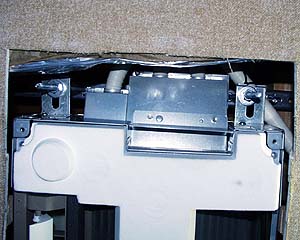

そして冷媒配管の場合には銅管と言う事もありできるだけ折り 曲げない方向で通す様にするが、軒先中の真上はすぐに屋根とな っている為に、上図の様に室内機の接続口方向へと斜めに挿し込 む様にすると良いだろう。

上手く角度を決めて冷媒配管を挿し込むと、左下図の様に軒下 から最初の横柱の下を通り、屋根裏の広い部分へと配管を引き出 す事が出来る様になる。

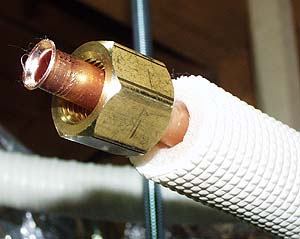

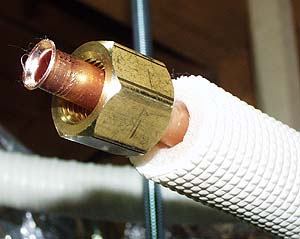

この冷媒配管を軒先から挿し込む際には左下図からもわかる様 に、冷媒配管の先端には必ずビニールテープをしっかり巻き付け て、挿し込み作業でのホコリや湿気が入り込まない様にしておく 必要があるのだが、元々冷媒配管には両末端にビニール製の保護 キャップが取り付けてあるのだが、これらは外れやすい為に必ず ビニールテープ等を何重にもしっかりと巻き付けてから作業する 様にする必要がある。

そして右上図の様に冷媒配管の引き込みが完了したならば、引 き続きドレンホースとVVFケーブルも同様にして屋外から天井 裏へと引き込んでおく。

今回は冷媒用の配管でドレンホースやVVFケーブルが施工途 中で重なり具合が入れ替わってしまいつぶされない様に、右上図 の様に1階の部屋からの通し柱を境にして、冷媒配管は左側を通 しドレンホースとVVFは右側から通しているのがわかるだろう 。

更に、冷媒配管やドレンホース等も先端をビニールテープ等で 完全密閉として作業するが、接続する際にはこれらのビニールテ ープ等をほどいた部分の再利用は絶対にしない様にする。

これは、ビニールテープのノリが残っていたりすると冷媒配管 の場合にはガス漏れの原因となり、ドレンホースの場合には外周 と内周共につぶれてしまう事から、こちらも水漏れ等の原因にな ってしまうおそれがある。

その為にテーピング部分に関しては必ず切り捨てる様にする。

◆ドレンホース用スロープ

冷媒用の配管にはコンプレッサーで圧縮されるガスが通る為に 特に問題は無いが、排水用のドレンホースに関しては十分に注意 して配管する必要がある。

今回使用したエアコンの室内機ではドレンアップ機構でドレン パンのあるエアコン化粧パネル面より50cmの高さまでドレン ホースを持ち上げられる為に、それ以内であればどう配管しても 排水はできるようになるはずである。

しかし寒冷地では配管内に水が溜まったままにしておくと、そ の部分で凍ってしまい最悪の場合には部分膨張して配管が破裂し て水漏れを起こしてしまうだろう。

その為にか、室内機からのドレン配管出口部分には付属のドレ ンホースを使用して、以降はVP20配管で1/100の勾配を つけて排水する様に記載されている。

これもホースを使用するとどうしても波打った配管となってし まう事から、天井内では絶対に水が残ってしまう為にVP管を使 用して真っすぐ排水して欲しいと言う配慮なのだろう。

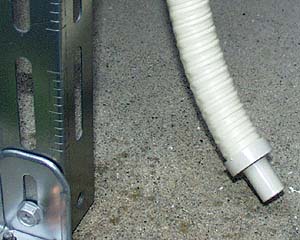

この勾配の付け方として今回とった方法としては、上図の様に 室内機から軒下までに天吊り補強の際に使用した角材と同じ物を 使用したドレンホース用のスロープを作り出す事にした。

そしてこのスロープ用の角材の両端も確実に固定できる様に、 左上図の軒下から天井が一段高い位置までのスロープに1本目の 角材として固定し、更にここからは2本目の角材を用意して左下 図の様に、丁度エアコンの室内機側の配管部分に近い天吊り用の 角材に固定している。

この室内機に近いドレンホースの高さが、今回は室内機を本来 の位置にセットした際に若干低い位置となる為に、結果的に綺麗 に軒下まで勾配が付いた事になる。

その為にタイラップをゆっくりと縛り付けて、断熱材が少しで もつぶれたのが確認できたならば、直ぐにその状態で結束する事 を止める様にする。

冷媒用の配管は曲げ難い事もあり、右上図の様にスロープ用の 角材には乗せず、別の部分を通しておいた方が良いだろう。

そしてVVFケーブルも一緒に結束してみたが、電源関係だけ は室内機の配管側とは逆の部分に接続される事から、右上図の様 に途中から別方向へと向けているのがわかるだろう。

その為に、スロープ用の角材を設置する際にはこの部分の石膏 ボードの飛び出ている部分が邪魔になった事もあり、左上図の角 材同士がオーバーラップしている部分の石膏ボードを壊して角材 同士が確実に固定できる様にしてある。

◆室内機側の冷媒配管フレア処理

室内機側の配管接続部には左下図の様に配管カバーが取り付け られており、これから説明するフレアナットを取り外す為にはこ の配管カバーを取り外しておく必要がある。

この配管カバーを取り外す為には、左下図の様に3箇所ある配 管カバー用のタッピングビスを右下図の様にプラスドライバーを 使用して取り外しておく必要がある。

これは次に説明する冷媒配管である銅管の先端をフレア加工す る訳だが、このフレア加工をしてしまってからでは銅管の先端が 広がってしまう為にフレアナットが入らなくなってしまう。

その為にフレアナットは冷媒配管先端をフレア加工する前に取 り外しておく必要がある。

その為に本来は配管接続まではこのフレアナットを取り外さな い事が望ましく、この事からも別途フレアナットを用意した物で 冷媒配管に取り付けてフレア加工した方が良いだろう。

もしも室内機に取り付けてあるフレアナットを先に取り外して 使用する場合には、右上図の様にビニール袋等を使用して配管毎 に輪ゴムを使用してしっかりと封じしておく様にする。

そして冷媒配管先端のフレア加工の前には、冷媒配管が室内機 に取り付けた際にも十分な余裕がある長さを確認しておく様にす る。

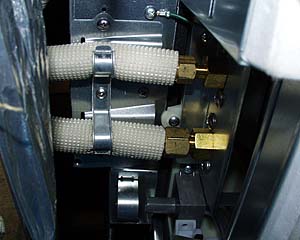

冷媒配管の切断には右上図の様にチューブカッターを使用して 行うが、予めカッターの切れ味を見る為に本来の配管ではなく、 手元にある物を試しに切断してみると良いだろう。

特に初めてチューブカッターを使用する際には何度か練習して みて、刃を押し込む量があまり多くなく強くなくで切断する感覚 をつかむ様にする。

その際には左上図の様に配管を下にしてしまうと削り取ったバ リが配管内に入り込んでしまう為に、バリを取る際には必ず配管 を下向きにしてリーマを使用する様にする。

更に、チューブカッターに付属のリーマは1枚刃の為に削り取 り難く、上手くリーマの刃の部分が均一に当たればよいが、リー マを回転させるとどうしてもバリが均一には取れない様である。

その為にリーマは別途用意する方が望ましく、4枚刃や5枚刃 の方が均一に削り取れる為に便利であるが、何も配管用のバリ取 りリーマを用意しなくとも一般工具である穴を広げる為に使用す る普通のリーマを使用しても良いだろう。

そして切断した配管は右上図の様なフレアツールのパイプ固定 用治具にセットするが、この際には加工する配管のサイズに適合 した部分で挟み込む様にする。

そして新冷媒R410A対応のフレアツールであれば治具の面 と同じ高さにセットすればよく、右上図の様に平らな部分に配管 と治具をおきながら、そのまま治具にある蝶ネジを締め付けて行 けば同じ面の高さをキープして簡単に配管をセットできるだろう 。

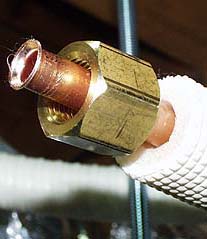

あとは左下図の様にフレアを治具にかけて、ゆっくりと配管先 端をつぶして行くだけで右下図の様なフレア加工が比較的簡単に 行える。

これは使用するフレアナットによっても異なる可能性があり、 今回は0.5mmで丁度良いかもしれないが、別の機会に加工す る際には0.5mmでは大き過ぎる可能性がある為に、フレア加 工を行う際には見込みで加工せず必ず一旦冷媒配管の切れ端を用 意し、一度実際にフレア加工してフレアナットと機器側の当たり 面を確認しておく必要がある。

これを怠るとガス漏れの原因になる可能性がある為に、トラブ ルを未然に防ぐ為には念には念を入れて確認しておくと良いだろ う。

最初でも説明したが、本番の冷媒配管を加工する場合には右下 図の様に、必ず冷媒配管にフレアナットを入れてからフレア加工 を行う様にする。

そうしないと右下図の様にフレア加工を行ってしまうと冷媒配 管の先端が広がってしまう為に、後からでは絶対にフレアナット が通せなくなってしまう。

また、フレア加工する際には2本ある冷媒配管同士の断熱材が 貼り付いている為に、左上図の様にある程度作業がし易い程度に 切り離しておく様にする。

この部分はどれだけ切り離しても全く問題無い為に、後に室内 機を吊り下げて配管する際には1本ずつ接続する事を考慮して、 多少長めに切り裂いておいてもよいだろう。

当然であるが、冷媒配管の両端にはゴムキャップが取り付けて ある為に、片側を加工している際にはもう一方は必ず塞ぐ様にし ておく必要がある。

これも怠ると室内と屋外の間で風が流れてしまい、配管内部に はタップリと湿気やホコリが入ってしまう事になる為に、冷媒配 管は絶対に両端を開放しない様にし、片側を開放する場合にも必 要最小限の時間に止めた上で、処理が終わったならば必ず密閉し ておく様にする。

そして左上図の様にフレア加工が完了し密閉したならば、あと は室内機をセットする際に邪魔にならない様に、右上図の様に冷 媒配管を石膏ポードの上へと押し込んでおく様にする。

◆室内機の吊り下げ

室内機の吊り下げ方法については別ページにある 『室内機の設置』 で仮設置した際に詳しく説明してある為にここでは詳細な説明を 省略する。

室内機を吊りボルトにセットする際には、左下図の様に付属の 特殊座金2枚の間にセットする必要があるが、最初は上側の特殊 座金に付いているクッションで引っ掛かり落ちて来なかったが、 何度が室内機を着脱しているうちに落ちてくる様になった。

その為にこれらの特殊座金や平ワッシャーで、上側に用意した 物がどうしても落下してくる場合には左下図の様に洗濯バサミを 使用して輪止めとして使用すると良いだろう。

そして右上図の様に全て4箇所が引っ掛かって室内機が吊り下 がったならば、あとは少しずつ持ち上げながらナットを持ち上げ ながら高さを調節すれば簡単だろう。

上記では冷媒配管の説明だけとなっていたが、左上図の様にド レンホースや左下図の様に電源用のVVFケーブルや室外機への VVFケーブル等も、室内機を吊り下げる際には引っ掛けて潰し たり切断してしまわない様に、予め全て石膏ポードのある真上に 隠しておく様にする。

その他のVVFケーブル2本とドレンホースは長さを決めて切 断しながら、冷媒配管と合わせて以下から説明する要領で接続し て行く様にする。

◆線材の接続

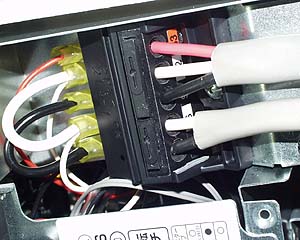

室内機で電源関係のVVFケーブルを接続する部分は左図の様 に冷媒配管とは反対側にあるが、実際には左下図の様に接続端子 はすぐに見えない様になっている。

本来はこの部分には金属製の電気品カバーが取り付けられてい る為に、予めプラスドライバーを使用して表面にあるビスを2本 取り外しておく必要がある。

そして今回使用したエアコンでは電源の供給が室内機側からと 室外機側からのどちらからでも供給可能となっており、通常は室 外機からの電源供給となっている。

しかし、この供給電源は室内機側から供給する場合にも何ら切 換の作業は必要なく、単に左下図の様に室内機にある端子部分で 室外機と接続する端子の隣にある樹脂カバーを取り外すだけで、 左下図の様にマイナスドライバー等で樹脂カバー部分を起こして おき、後は引きちぎれば右下図の様にカバーを切り取る事ができ るだろう。

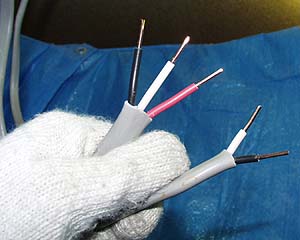

今回は室内機側からの給電とする為に、左下図の様に室外機へ の接続する3芯VVFとブレーカ盤から来ている電源用の2芯V VFケーブルを接続する。

VVFのストリップゲージは据付説明書にあるが、外皮は35 mm以上剥き取っておき、芯線は15mm程出る様にしておく必 要がある。

またブレーカの取り付けでも説明した様に、挿し込み端子は作 業が簡単だがVVFケーブル芯線の剥き量によっては、挿し込み が不十分になったり端子から芯線が見えてしまったりする。

その為に据付説明書や器具に表示されているストリップゲージ は必ず守る様にし、特に長過ぎて端子の付け根から芯線が見える 場合には多少切り取って再度挿し込む様にする。

ケーブルが上手く挿し込めたならば、最後に右図の様にケーブ ルクランプでケーブルを押えておくが、この際には必ずVVFケ ーブルは平らな長手方向にセットしてからケーブルクランプを固 定する必要がある。

これはケーブルクランプの形状からこの様に平たい方を固定す るが、ケーブルがねじれていたり立った方向のままでケーブルク ランプを固定してしまうとケーブルを潰してしまい、最悪の場合 には芯線までも潰してしまう事となってしまう為に、ケーブルク ランプを固定する際には十分注意して固定する様にする。

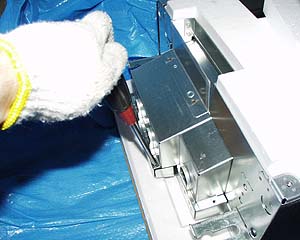

◆冷媒配管の接続

冷媒用の配管はフレア加工の際に長さを決めてある為に、あと は左下図の様にレンチを使用してしっかり固定するが、フレアナ ットを取り外した際にも説明したが、室内機の配管接続部分には 六角タイプの物が使用されている事から、左下図の様に2つのス パナを使用した方が機器への負担が少なく、しっかりとトルクを かけて締め付ける事ができるだろう。

また2本ある冷媒配管はサイズが異なる為に、各々適合するサ イズの方の配管を取り付ける様にする。

このパイプバンドを取り付ける際には、右上図の様に冷媒配管 の断熱材を引っぱっておき、その断熱材の上からパイプバンドを 固定する様にする。

これは冷媒配管の銅パイプのままでは細過ぎてパイプバンドで 固定できない事や、配管部分はできるだけ断熱材で覆わないとそ の部分で結露した水滴が落下して水漏れとなってしまう。

ただ、この部分には先に取り外しておいた金属製のカバーが取 り付き、このカバーが水滴を受ける形状となっておりドレンパン まで上手く流れる様になっている。

その為に水滴の落下による水漏れは無いにしろ、できるだけ結 露はさせない方が良い為に、冷媒配管は右上図の様にできるだけ 根元まで完全に覆う様にした方が良いだろう。

◆フレアナットの締め付けについて

冷媒配管用の銅管先端をフレア処理して、フレアナットにより 機器へと締め付ける際には、冷媒機油を塗布してから締め付ける 指示がある。

据付説明書によると冷媒配管と機器に取り付けてあるユニオン のシート面に冷媒機油を塗布するとあるが、これだけの為に冷媒 機油を用意しているケースは少ないだろう。

また、いくら冷媒機油だからと言っても塗布の仕方によっては 異物混入と言う事にもならず、元々このシート面は専用のフレア 加工ツールを使用した冷媒配管とならば、どちらも比較的綺麗に 仕上げられる為に塗布の必要は無いだろう。

どちらかと言うと下図左側にある様にフレア加工した冷媒配管 のシート面とは逆側の方が、鋳物の様なダイスで変形させている 為に仕上がりは若干雑な為に、この部分を下図右側の様にフレア ナットで締め付ける際に冷媒配管がねじれる可能性がある。

CRC556等を塗布する際には絶対に冷媒配管の中に入り込 まない様にする必要があるが、上図中央の様に一度ティッシュペ ーパー等に吹き付けてから冷媒配管に塗布する方法もある。

しかしCRC556の場合には若干揮発性がある為に締め付け る前に乾燥してしまうおそれがある事から、右上図の様に冷媒配 管からある程度フレアナットを離しておき、そして右上図のフレ アナットのネジタップが切られた内側にCRC556のノズルを 挿し込み、フレアナットの内側にあるテーパー面に吹き付ける様 にすると良いだろう。

当然であるが、本来の形状になっていない場合にはフレアナッ トを締め付ける際に矯正される為に、その際の変形により冷媒配 管にヒビやネジレが発生するのだろう。

その為にフレア加工時の作業が一番重要となってくる為に、試 し加工で現合確認する等してから本来の冷媒配管を加工する様に した方がよいだろう。

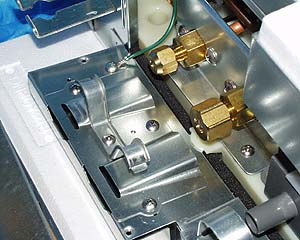

◆ドレンホースの接続

本来のドレンホース接続は付属の断熱材付きドレンホースを使 用し、そのソケットが付いた部分からは硬質塩ビパイプであるV P20を使用して配管する指示があり、その室内機のドレンソケ ットやVP20接続部も全て塩ビ系接着剤で固定する様になって いる。

しかし室内機のトラブル時に取り外す事になった場合には接着 剤では右下図の様な灰色の接合部の交換となってしまい、VP管 をしようするとその部分にも別途断熱材を巻き付ける必要があり 、面倒で大変な作業となってしまう様である。

おそらくこれは、VP20を使用して勾配を付ける指示をして おけば、配管の途中には絶対に排水が残らないと言う事からだと 思われる為に、今回は断熱材付きドレンホースに一定の勾配をつ ける為のスロープを作った為に直接ドレンホースを取り付ける様 にした。

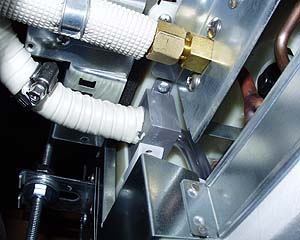

その為にドレンホースにはある程度の余裕をつけつつも丁度良 い長さに切断しておき、取り付けは右上図の様にただ単に挿し込 むだけだが、多少ホース内部の材質の影響か入り難いかも知れな いが、ホースを破損させない様にして右上図の様にしっかりと奥 まで挿し込む様にする。

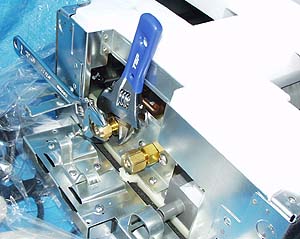

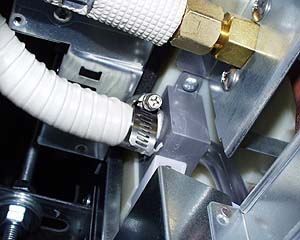

もしも接着せずにホースバンドを使用する際には当然であるが 、左上図の様にドレンホースを挿し込む前にはホースにホースバ ンドを挿し込んでおく様にする必要があり、ホースを挿し込み終 えたならば左下図の様にホース先端を固定する。

断熱材付きドレンホースは柔らかくつぶれやすい為に、ホース バンドはあまり強く締め付けない様にする必要があるが、緩く感 じてもホースが多少なりにもつぶれかかった部分でホースバンド の固定は止める様にする。

今回使用した室内機ではドレンアップメカが搭載されており、 右下図にある白い発砲スチールの貼り付けられたドレンパンから 50cmまでの高さにドレンホースを上げられるが、左下図から もわかる様に今回は10cm強程度の高さだけで済んでいる。

冷媒配管とドレンホースの取り付けが完了したならば右上図の 様に、配管取り付け時に一旦取り外しておいた配管カバーを取り 付ておく様にする。

このカバーは右図を見てもわかる様に、配管の付け根部分が全 てカバーされる事から、この部分で結露した物は全てこのカバー で受けられ、そしてドレンパンへと流される様になっている。

その為に、結露した水滴が落ちて来ない様に必ずこの配管カバ ーは取り付けておく様にする。

◆化粧パネルの取り付け

室内機用化粧パネルの取り付けは別ページにある 【室内機の設置】 を参照して頂きたいが、左下図の様にパネルを取り付ける際には カバーを開けてぶら下がる方が重くなる事から、先にこのカバー がぶら下がる側を固定してから手を離した方が良いだろう。

このHEPAフィルターの固定は、フィルタ側にある右上図の 様なU字型のフックが、左下図の様な室内機側の化粧パネル内に ある突起と合わさり引っ掛かる様にして固定される。

そしてこの左下図にある突起は一方に片寄っている事から、必 ずフィルタ側は右上図の方向にして挿し込む必要がある。

フィルターを右上図の様にして挿し込んで行くと、最後にはカ チッと左上図の突起にHEPAフィルターの両サイドにある爪が 引っ掛かった音がする為に、必ず奥まで挿し込まないとHEPA フィルターが落下してくる為に注意する。

◆屋外配管の結束処理

天井裏での配管が大変な為に先に室内機側での配管長を決定し たならば、あとは室外機側である屋外配管を結束するだけである 。

あとは下図の様に少しずつタイラップ等で結束しながら、スリ ムダクト内に収まる様に折り曲げていくが、右下図の様にクラン ク部分もできるだけ大きなRになる様にする。

また、冷媒配管2本とドレンホースにVVFケーブルは、一旦 軒下で出てくる順番が決まったならば、それ以降は各々が途中で 交差しない様にする必要がある。

これは配管・配線が綺麗に見える様にと言うだけでなく、交差 してしまうと思いがけない変形する場合があり、収納面でも太く なりスリムダクトに収まりきれなくなってしまうだろう。

更に、冷媒配管は銅管の為に非常に柔らかく、折り曲げ直すと その部分からヒビが入ってガス漏れを起こす危険性が高くなる為 に、配管は一度折り曲げたならば修正しない様に注意する。

配管類は上図の様に結束してもある程度は冷媒配管がいろんな 方向を向いている為にスリムダクトから浮き出てくる事もあり、 上図の様に落ち着くまでには結構な方向修正が必要である。

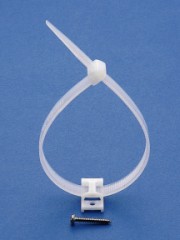

その為に下図の様な部品があれば、長い直線部分だけでも2〜 3箇所固定するだけで簡単に配管類のスリムダクトからの飛び出 しが防止でき、更にスリムダクトカバーのフタをする際には冷媒 配管等の断熱材を挟んでしまう事も無くなるだろう。

◆冷媒配管と配線の接続

左下図はまだ配管類を結束していない時の物であるが、今回は 配管類を軒下から引き込んだ為に屋外には多くの部材が余る事に なる。

そこで上記の様にスリムダクトに収まる様に結束しておき、ク ランク部分のスリムダクトには予めカバーをして配管を固定して おくと良いだろう。

しかし現物を見てもらうとわかるが、スリムダクトのストレー ト部分ではカバーを挟み込む構造の為に、配管途中での取り付け は脱落の可能性がある為に最後に取り付けた方が良いだろう。

その為に、今回の様にクランク部分で使用しているスリムコー ナー等では2〜3箇所のネジ止めが可能な為に作業途中での取り 付けにより配管浮き等の防止に利用できるだろう。

特に軒下等の屋内への引き込み部分では作業中による配管擦れ で断熱材等がボロボロになるおそれがある為に、ストレートのみ の場合等は前記で紹介したスリムダクト内にタイラップが取り付 けられる『配管固定サドル』SL−300を使用すると良いだろ う。

その為に一旦は左下図の様にかなり長目に切断しておくが、切 断の際には右上図の様に断熱材はカッターで切り取っておき、内 部の銅管はパイプカッターを使用して切断しておく。

ここで冷媒配管を切り取ったならば、残った配管の切り口には 早目に配管キャップを取り付けて湿気が入り込まない様にしてお くが、もしも配管キャップが無ければビニール等で巻き付けてお くか、またはペンチ等で配管の端を一旦平らに潰してからその部 分を折り返してから、更に折り返した部分もペンチで潰して密閉 状態にしておくと良いだろう。

その為に先にこのフリーコーナーを配管類に挿し込んでおかな いと配管接続後ではフリーコーナーの取り付けができなくなる為 に、左下図の様にエアコン側の配管接続部分までカバーする先端 をスリムダクトの直線部分先端まで持ち上げたままで作業する必 要がある。

あとは左上図の様にストレート部分から室外機までの配管に余 裕を付けて綺麗な形状を描く様な長さで切断するが、その際には 右上図の様に室外機の配管カバーを取り外したままで検討すると 後で室外機付属の配管カバーを取り付けるには更に配管を変形さ せなければならなくなったり、最悪の場合には室外機付属の配管 カバーが取り付けられなくなったりするおそれがある。

その為に配管切断の為に配管長や変形させる配管形状を検討す る際には、必ず室外機に付属の配管カバー等も含めて検討する必 要がある。

これを取り外し忘れてしまうと冷媒ガスが循環しなくなってし まう為に注意する。

そして室外機から取り外した左上図の左側にあるフレアナット は、右上図の様にフレア加工を行う前に冷媒配管に挿し込んでお かないと入れられなくなり、再度冷媒配管を切断してから再フレ ア加工を必要としてしまう為に、冷媒配管の切断はできるだけ長 目にしておく方が良いだろう。

冷媒配管はフレア処理後は速やかに室外機に接続しておき、配 管内へ湿気等が入り込まない様にする必要があるが、室外機側の 配管接続部には室内機とは違いコネクター自体を押える為のレン チ用六角溝が無い為に、ここはスパナ1本で締め付ける事となる 。

あまり強く締め付けるとコネクターの破損となってしまうが、 締め付けが緩すぎてもガス漏れの原因になってしまう為に、ある 程度キツく締め付ける程度には絶えられる為に、心配な場合には トルクレンチも用意すると良いだろう。

ケーブルは右図の様にS1/S2/S3の3箇所に挿し込むが 、これは室内機側と同じ色の組み合わせになっており、通常は3 芯のVVFケーブルを使用すれば、この端子部分の色とケーブル の色を同じ色同士で接続しておけば間違いない。

VVFケーブルの外皮と芯線も規定のストリップゲージ量で剥 いておき、特に芯線は室内機での接続と同様に短過ぎず長過ぎず となる様に処理してしっかりと端子に挿し込む様にする。

冷媒配管用の断熱材はリング状になっている為に後からでは取 り付けられない為に、左下図でもわかる様に一旦断熱材を縦方向 に切断してC型の形状になる様にしてから取り付ける様にして、 断熱材が外れない様に左上図の様にタイラップ等で固定しておく 。

この際に使用する断熱材は多少長目にして隙間が空かない様に して、タイラップも締め付け過ぎると変形し過ぎて断熱材の意味 がなくなってしまう為に、タイラップは断熱材がチョッとでも変 形したならばそれ以降は締め付けない様にする。

そして冷媒配管の処理が全て完了したならば、最後には右上図 の様に先に通して持ち上げておいたフリーコーナーを引き下げて 、室外機に接続している冷媒配管が全て見えなくなる位置まで下 げておく様にする。

また、次に説明するドレンホースは右上図の様に2本ある冷媒 配管用のコネクターの中央を通しておく事で、今回は丁度良い取 り出しとなっている。

◆ドレンホース出口の加工

今回のエアコン室外機では配管関係の接続部分には全面カバー が付いており見た目はスッキリとして良いのだが、取り付け後に ドレンホースを取り出す部分が無い事に気付いた。

せっかくスリムダクトを使用して配管類は全く見えない様に処 理したのだが、ドレンホースだけをスリムダクトの途中から取り 出すのでは意味が無くなってしまうだろう。

当初の様にフリーコーナーを使用せず端末カバーを使用してい れば、この部分から冷媒配管とドレンホースは別々の方向に取り 出せるのだが、それでは室外機側でせっかく全面カバーとなって いる為にこれまた意味がなくなってしまうだろう。

その為に、左上図の様にハンドドリル先端に取り付けられる回 転砥石を使用して、右上図の様にドレンホースの形状と同じ径で 追加工してみた。

元々この部分は右上図の左側の様に前後側に補強用のリブが入 れられており前後方向のリブも無く加工し易く、右上図でもわか る様に加工した左側にはすぐに前後方向にリブが入れられている 為に丁度良い形状となっている。

追加工時には左下図の様に少しずつ削りながら実際のドレンホ ースを当ててみて、加工サイズがドレンホースよりも大き過ぎず 多少室外機にカバーを取り付けた際には、若干ドレンホースを押 え付ける様な感じの方がよいだろう。

おそらく天吊りカセット式のエアコンでは、ドレン配管工事に は硬い塩ビ管であるVP管を使用する様になっている為に、おそ らく今回の様に配管する構想は全く無いのだろう。

しかし偶然にも丁度良い部分が空いてくれたおかげて綺麗に取 り出す事ができた。

そしてドレンホースを右上図の様に取り出したままにしておく と、風等で揺れて室外機カバーの取り出し口付近から裂けてくる おそれがり、しっかりとドレンホースも固定しておく必要があ る。

また、左上図の様にドレンホースを切断したままでは見栄えも 良くない他、この部分からボロボロになるおそれもある為に、ド レンホース先端には何らかの処理をしておいた方が良いだろう。

しかしドレンホースの先端にはどうせ取り付けるのであれば多 少高価ではあるが、ドレンホース内に虫が入り込まない様に防虫 弁等を使用した方がよいだろう。

そしてドレンホースは右上図の様に最寄へタイラップ等で固定 しておくが、室外機の配管カバー根元部分に負担がかからない様 に、右上図の様に多少ドレンホースを持ち上げた状態で固定する 事により、配管カバーの出口付近ではドレンホースが直線的に出 てくる様にしている。

更にドレンホース先端は虫が入る事を防止する為に、直接下ま で垂れ下がらない様にする必要があり、防虫弁を使用しないまで も左上図のホースジョイントの様な形状でも、ホース下りで2段 階に細くなる事から、多少は虫も入り難く感じるのではないかと 思われる。

しかし防虫効果を狙う場合には、最初から防虫弁の使用をお薦 めする。

メインに戻る ⇒ 修理・分解に戻る ⇒ エアコンに戻る