◆真空引きについて

エアコンの取り付けに関した個人的なホームページを見ても真 空引きを行っている所が少ない様で、真空引きを行う旨を記載し た業者のホームページも多い様である。

当方でもこれまで旧式冷媒の時に2回、新型冷媒になってから も3回ほどエアコンの取り付けを業者に行ってもらったが、一度 も真空引きをした設置を行った業者は無かった。

中でもそのうちの2回は松下の販売店から購入し、直接松下か らの依頼で来た取り付け業者ですら真空引きは行っていなかった が、この時は旧式冷媒だった為に真空引きはしない事が常識だっ たのかも知れない。

また、エアコンの室内機取り付けにおいても見た目を全く無視 した取り付けが多く、2回ほど自分で取り付け直しした事もあっ た為に、今回の様に大掛かりな工事では安心して任せられる業者 があるかどうか不安であった為に自分で取り付ける事にした。

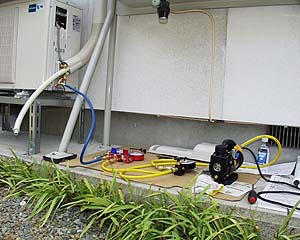

その為に真空引きもしっかりと行う様に機材関係も準備したが 、安価なセットでは2~3万もあれば十分揃えられる為に、商売 としては機材費の問題よりも真空引きの時間の問題なのだろう。

そして今回用意したシリーズの2ステージポンプは価格差が5 千円前後であった為にさほど差は無いが、ひとつ上のシリーズで は4ポールモーター使用と言う事で熱が持ちにくく低振動と言う 事はよいのだが、回転数が半分になっているのだが排気量はあま り変わらない為に、ゆっくり引き込むと言う事に関してはどちら を使用しても変り無いだろう。

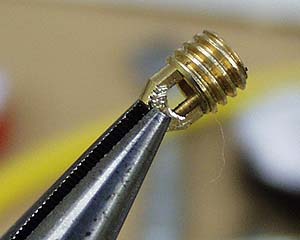

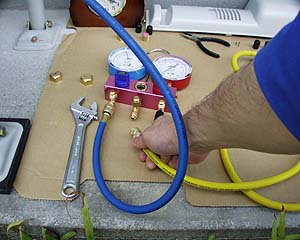

更に今回は右上図の様なチャージバルブも用意したが、これか ら説明してある部分を参考にしてもらうとわかると思うが、これ を使用する事で無駄なガスを漏らしたり、ホースを取り外す際に 手に直接ガスがかかってしまう危険性も最低限にする事ができる 為に、チャージバルブはあれば便利なもので、気を付けて作業す れば特に無くとも構わないだろう。

どちらもかろうじて1目盛りだけ真空側にあるのだが、微妙な リークテストでは全くわからない為に、もしも真空引きだけの作 業であれば右上図の様な真空専用ゲージを用意すべきだろう。

今回はどちらも用意した為に両方使用しての説明を行うが、真 空ゲージだけでよければ2ゲージのマニホールドを購入する半額 位で済む様になるだろう。

◆接続する配管について

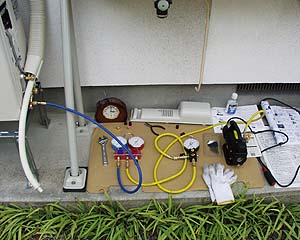

今回は左下図の様にゲージマニホールドと、右上図の様な真空 ゲージを用意したが、これらには接続用のホースが付属している 物を購入した。

これらのホースは色違いなだけでどれでも同じ仕様の様だが、 真空用が黄色で低圧用が青色と高圧用が赤色となっており、ホー スの両端にはR410A用として使用できるコネクターが取り付 けられており、その片側のコネクターはストレートであるがもう 一方のコネクターは右下図の様に若干折り曲げられている形状と なっている。

しかしこの虫ピン押しはエアコンの室外機にあるサービスポー トに接続する部分にだけ必要で、他の真空ポンプやゲージ類への 接続には邪魔になってしまい、いくら締め付けてもこの虫ピン押 し部分が邪魔になり、配管同士が浮いたままとなりガス漏れの原 因となってしまうだろう。

そして最後まで回しきると、左下図の様にホースのコネクター から虫ピン押しのみを取り外す事が出来る様になっている。

しかし、これらのコネクターの材質は真鍮製なのか柔らかい為 に、左下図の様にラジペン等で挟み込むとその部分には簡単に傷 が付いてしまうだろう。

その為に、虫ピン押しを取り外す際にはできるだけ傷の付かな い物で取り外すと良いが、おそらく虫ピン押しが必要な部分は1 箇所で、他の用途で使用しない限りは今回取り外した部分は以後 絶対に使用する事は無いだろう。

また、今回の様に予めチャージバルブを用意して使用すると、 このチャージバルブ自体が虫ピン押しをハンドルで行う構造の為 に、チャージバルブを使用するとなると全てのホースにおいて虫 ピン押しが不要となる。

◆チャージバルブの接続

そしていよいよゲージや真空ポンプをホースにて接続するが、 ここでは下図の様にエアコンの室外機側から取り付ける様にして いるが、まずは最初に下図にあるピンク色のハンドルを持つチャ ージバルブをホースに取り付ける様にする。

ここで使用するホースは青色の低圧用のホースを使用し、虫ピ ン押しが付いていたアングルタイプコネクターが室外機のサービ スポートに接続される事から、チャージバルブには左下図の様に アングルタイプのコネクターを取り付ける様にする。

アングルタイプのコネクターも効率よく取り付け、チャージバ ルブを室外機に取り付けた際にホースが若干下を向く様にチャー ジバルブを取り付け、更にアングルコネクターでも下側を向く様 な感じになる様に取り付けると良いだろう。

そうすれば右下図にある様なホースについていた虫ピン押しと 同様にサービスポート内の虫ピンを押す事になる為に、チャージ バルブを室外機のサービスポートに取り付ける前には、必ずハン ドルを左回しにして左下図の様に虫ピン押しを凹ましておき、サ ービスポートへの取り付けの際にガス漏れを起こさない様にする 。

これらの事からもチャージバルブを使用してバルブを閉じてお けば、どこから配管しても絶対に配管途中でガス漏れを起こす事 は無いだろう。

サービスポートのキャップを取り外す際には、左下図の様にド レン配管が近くにある場合には、レンチ等で潰してしまい破損し 無い様にして取り外す様にする。

その際のコネクター締め付けに関しては工具できつく締め付け る必要は無く、逆に工具で締め付けてしまうとコネクターが破損 したり、上図でもわかる様にコネクターの中央にある黒いゴム製 のパッキンが異常に潰れて変形してガス漏れを起こす危険性があ る。

その為に配管関係のコネクター締め付けは、指で締め付けられ る範囲で十分である。

◆ゲージと真空ポンプの接続

その後、ゲージマニホールドと真空ゲージを接続してから真空 ポンプを接続する。

それでも真空ゲージのバルブを閉じないでエアパージを行って しまうと、室外機側から冷媒ガスが入り込み高圧がかかり壊れて しまう為に、エアパージの際には十分注意してバルブの開閉を行 う様にする。

◆真空ポンプのオイル

真空引きを行う前には、必ず真空ポンプのオイルを確認してお く必要があり、新品時にはオイルが全く入っていない場合が多く 、使用した後でもオイルが不足していたり汚れている可能性もあ る為に注意して確認する様にする。

オイルの量は下図手前側に見える丸い穴から確認できるが、こ の製品ではこの丸い部分のゲージに半分までオイルを入れておく 必要がある。

今回使用した真空ポンプでは、上図のオイルゲージ部分の下に ある丸いネジがドレンボルトとなっており、古いオイルを抜き取 る際にはこのドレンボルトを取り外す様にする。

そして新しいオイルの充填には、右上図の様にオイルゲージの 上部にある大きなキャップを取り外した部分から供給し、真空時 にオイルの噴出しを防止する為にも、オイルゲージの半分を上回 る様なあまり多くのオイルを入れない様にする。

◆真空引きによるエアパージ手順

今回使用したエアコンに添付されている据付説明書には、以下 の様な感じで真空引きとエアパージ方法が記載されているが、基 本的にはどこのエアコンでも同様の手順であろう。

◆独自の手順による作業

①初期真空による吸出し

配管関係が全て間違い無いかを確認したならば、チャージバル ブは閉じたままでゲージマニホールドのバルブ及び真空ゲージの バルブも全て開放しておく。

そして真空ポンプのバルブも閉じておいてから、真空ポンプを 回転させておき、まずは真空ポンプのバルブを開けてチャージバ ルブ手前までの真空引きを行う。

この際には真空ポンプのオイルか配管内の水分なのか、白煙の 様な物が出ている場合には、必ずその白煙の様な物が見えなくな るまで真空引きを行う様にする。

チャージバルブ前までの配管は短い為に真空度は簡単に上がり 、右下図にある様に真空ゲージはすぐに-0.1MPa近くにな るだろう。

そして1~2分ほど真空引きを行ったならば、真空ポンプは運 転したままで左下図にある真空ゲージ真下にある十時状のバルブ を完全に閉じる様にする。

ここで一旦リークテストを行っておくが、真空ゲージのバルブ を完全に閉じた事を確認したならば、発熱防止の為に一旦真空ポ ンプは停止させておく様にする。

ここで数分以上待つ事になるが、漏れが大きいほど早く真空が 抜けてくるが、微妙な場合にはある程度待たないと指針としては 現れて来ないかも知れない。

完全に真空引きしてからのリークテストでも構わないが、時間 をかけて真空引きしても漏れていれば無駄な時間となってしまう 他、急激に真空になった為の配管内温度も落ち着かせる意味でも 、一旦ここでリークテストを行っておいた方が良いだろう。

②本引き真空による吸出し

第一段階でのリークテストで漏れが無ければ、いよいよ本格的 に真空引きをする。

ここで間違ってはいけないのが、必ず真空ポンプを回してから 真空ゲージのバルブを開ける様にするが、誤って真空ゲージのバ ルブを先に開けてしまうと真空が抜けるだけでなく、大気中の水 分をタップリ吸ってしまう事になる為に、絶対に手順は間違えな い様に注意する必要がある。

その為に必ず真空ポンプを回してから、それも真空ポンプを回 してから5秒以上回し続けた後に真空ゲージのバルブを開ける様 にする。

最初はモーターの発熱と思っていたが、手で触る位置を変えな がら調べてみると、モーター部分ではそれほど熱くは無く、丁度 オイルを充填してある部分である真空ポンプ部分が非常に熱くな っている様である。

気温も25度前後で直射日光もない風当たりの良い場所だった わりには、結構熱くなってしまう事からもあまり長時間の運転は 真空ポンプを痛めるだけであろう。

更にここでもう一度真空ゲージの十時状のバルブを閉じてから 、真空ポンプを止めて再びリークテストを行うが、今回は真空ポ ンプの冷却も兼ねて20分間のリークテストを行った。

このリークテスト時間の根拠は無く、真空度が増した分でのリ ークテストは時間をかければそれだけ確実であり、この20分と 言う時間は結果的に真空ポンプがかなり冷えた状態になるまで待 ち続けた時間となっている。

③更に真空引きによる吸出し

そして再び上記と同様に、真空ポンプを5秒以上回転させてか ら右下図にある真空ゲージの十時状のバルブを開く様にする。

本来は上記真空本引きで終わっている手順が多いのだが、長時 間のリークテストを実施し、その際に配管内温度も落ち着き直し た事により、ここから再び真空引きを行ってみた。

2回目の真空本引きは10分間とし、右上図の真空ゲージにあ る十時状のバルブを再び閉じておき、ここでも更に5分程度のリ ークテストを行ってみた。

④冷媒ガス充填の準備

そしていよいよ冷媒ガスの充填作業になるが、その前に万が一 真空ゲージに冷媒ガス圧がかかってしまうと破損してしまう為に 、今度は左図の様にホース側に付いているバルブを右下図の様に 90度回転して閉じておく様にする。

これは今まで閉じていた真空ゲージ正面から見た部分にある十 時状のバルブでは、真空ポンプ側を閉じているだけで室外機側は 真空度を見続ける為に開放されている為である。

その為に今回は室外機側に接続されているホース側を閉じる為 に、下図の様な小さなレバー式のバルブを閉じておく必要がある 。

本来はこの部分のバルブを確実に閉じていれば真空ゲージ側に 冷媒ガス圧がかかる事は無いのだが、万が一を考慮して必ず真空 ゲージ側のバルブも閉じておく方が安全であろう。

万が一、この状態で右図の様にゲージが真空側に無く、ゼロ表 示となってしまった場合にはどこかでバルブの開閉手順を間違っ た事になり、配管内にはタップリと湿気の混じった空気を吸って しまった事になる。

そこから再度真空引きを行っても、本来の排湿ができるものな のかどうかは不明な為に、絶対に真空引きの手順は間違わない様 にする必要がある。

⑤2/3方弁キャップの取り外し

エアコンの冷媒ガスは全て室外機に充填されており、今回使用 した製品では配管長が7mを超える場合には追加冷媒を充填する 必要があるが、今回はギリギリ7mを超えるか超えないかと言う 所だった為に、とりあえずは追加充填無しで行ってみた。

冷媒を追加充填するとなると追加冷媒の購入だけでは済まず、 充填容量を計測する必要がある為に高価な計測器が必要となる為 に、もしも必要になったらメーカー等を通じて業者を紹介しても らう等した方がよいだろう。

取り外すキャップは上図の様に冷媒配管を接続した部分とは9 0度向いた部分にあり、まちがっても冷媒配管を取り外さない様 に注意する。

⑥配管に冷媒ガスを充填する

上記の様にキャップを取り外すと左下図の様にキャップを取り 外した奥にはHEXレンチ(六角棒レンチ)をかける穴が見える 為に、この部分を回転させてネジを取り外す様に左回しに開放す れば冷媒ガスの配管への充填は完了する。

この冷媒ガス充填用のバルブは2つ共に開放とするが、結果的 にはどちらから開放しても構わないのだが、確実に室外機から室 内機までと配管の全てにガスが充填されたかどうかを確認する為 には、右下図の様にサービスポートが付いていない2方弁側から 開放する様にする。

これは、室内機等にもバルブが付いていた場合にサービスポー ト側から開放してしまうと、どこでつまっていてもゲージに加圧 されてしまう為に全体の確認ができなくなってしまうからである 。

また、配管に加圧する為に2方弁側を開放する際には、できる だけ急激には開けない様にして、配管への急激な圧力変化や配管 内温度等の変化はできるだけ少なくなる様にゲージを見ながら微 妙に調整して開放する方がよいだろう。

その際にはHEXレンチは左下図の様に長手方向に挿し込み直 しておき、バルブのネジに無理な力がかからない様にしておくと 良いだろう。

その為に普通にバルブを開けて、こちらも右上図の様に手前ま で目いっぱいに持ち上がるまでバルブを開放しておく様にする。

⑦ゲージ類配管の取り外し

屋外機から配管や室内機への冷媒ガス充填作業が終了したなら ば、あとはサービスポートから配管を取り外せば完了となる。

しかし配管を取り外す際に順番を間違えると冷媒ガスが手に吹 き出すおそれがある為に、できるだけ直接手に冷媒ガスが当たら ない方法で取り外す順番で説明する。

まずは大元である左下図のサービスポートに取り付けたチャー ジバルブを閉じておくが、通常のバルブは閉じると言うと右回し になるのだが、このチャージバルブは右回しにすると虫ピンを押 す方向になり、結果的にバルブを開いてしまう事になる点に注意 する。

その為に右下図でもわかる様に、チャージバルブは左回しにす る事で閉じる事となる。

その為に、左下図の様にゲージマニホールドの中央に取り付け た黄色い真空配管を取り外してから、右上図の様に低圧側のLO Wバルブを開放する事で、チャージバルブからゲージマニホール ドまでに加圧されていた冷媒ガスが、取り外した黄色い真空ホー スの取り付け口から勢いよく『シュッ』と音を立てて抜け出る為 に、この部分に手を近づけない様に注意する。

一瞬で冷媒ガスが抜けない場合にはチャージバルブを閉めてお かなかった事が考えられ、急いで左下図にある低圧側のバルブを 閉じてからチャージバルブを再度確認する様にする。

あとはゲージマニホールドから真空ゲージと真空ポンプはどの 順番に取り外してもよく、キャップ等が紛失しない様に取り外し た先からキッャプ等を取り付けてケースに収納しておく様にする 。

⑧チャージバルブの取り外し

次にサービスポートからチャージバルブを取り外しておくが、 先にホースが取り付けてあった部分には左図の様に付属していた キャップを取り付けておく様にする。

しかしチャージバルブを使用しないと、先程取り外した青い低 圧用のホース分だけの冷媒ガスが噴射する事から、いかにチャー ジバルブを使用した方が安全かがわかるだろう。

また、サービスポートに直接ホースを接続すると、ホース内部 の突起で虫ピンを押す為に、ホースを取り外している途中でも冷 媒ガスが漏れる可能性があり、その点ではチャージバルブは取り 外す前にハンドルで押していた虫ピンを離している為に、これら の点でも少ない冷媒の損失で済む事がわかるだろう。

⑨各配管のキャップ取り付け

そしてチャージバルブを取り外したサービスポートには、取り 付けてあったキャップを左図の様に戻しておき、手で締め付けた 最後には右図の様に軽くスパナで締め付けておく様にする。

◆カバーの取り付け

冷媒ガスの充填が完了し全てのキャップを取り付けたならば、 後は下図の様に配管がバーを取り付ければ完了となるが、カバー には周囲4箇所に引っ掛け部分がある。

その下部2箇所には右下図の様な形状の引っ掛けがあり、一旦 下部2箇所の引っ掛けにカバーを乗せておき、その状態で上部2 箇所の引っ掛けを挿し込み、そのままの状態でカバー全体を持ち 上げて4箇所全体を引っ掛ける様にする。

メインに戻る ⇒ 修理・分解に戻る ⇒ エアコンに戻る