◆デジタルオーディオインターフェイス信号からの取り込み

ここでは既にDATやMD等に44.1KHzにて記録されている音楽データを、一般の オーディオ装置で使用されているデジタルオーディオインターフェイスの光とコアキシャル (同軸)より取り込む事を中心に説明する。

尚、デジタルオーディオインターフェイス信号を取り込むものとしてクリエイティブメディアの 『SoundBlaster Live!』 にオプションの 『オプティカルデジタルI/O』 を使用している。

最近ではデジタルオーディオインターフェイスコネクターを持ったサウンドカードが多く なってきているがいずれも出力端子ばかりで、サウンドカードで再生したWAVはともかくとして MIDI等をデジタルで録音してもしょうがないと思うのだが。

どちらかといえば外部からの入力より取り込んだ音楽データを音楽用のCDとして書き込む 方が利用されると思うのだが、現在の所はデジタルオーディオインターフェイスの入力端子を 持つ製品は少ない様である。

まぁデジタルの入力端子は音楽の著作権問題がからんでいるようで、今回使用している 『SoundBlaster Live!』 でも購入当初はデジタル端子は出力のみが利用可能となっており、入力側は全く動作しない ドライバーが添付されていたほどだ。

その後にクリエイティブメディアが著作権の問題をクリアしたらしく、ホームページ上から ドライバーのダウンロードが可能となっており、1999年2月になり新しいドライバーの CDが無償配布されてきた。

◆録音ボリュームコントロールの設定

まずはデジタルオーディオ関係の入力も出来る事を前提にして、入力信号関係の項目を選択する

他にそれぞれの入力レベルを決定するが、それにはまずボリュームコントロールを表示させる

必要がある。

まずはデジタルオーディオ関係の入力も出来る事を前提にして、入力信号関係の項目を選択する

他にそれぞれの入力レベルを決定するが、それにはまずボリュームコントロールを表示させる

必要がある。ボリュームコントロールを表示させるにはWindows画面の左下にある【スタート】 ボタンを押しその中のメニューから順に【プログラム】→【アクセサリ】→ 【エンターテイメント】と押していきその中の【ボリュームコントロール】を 選択する。

この操作により右図の様なボリュームコントロールが表示される様になる。

このボリュームコントロール表示の左上にあるメニューの中から【オプション】を選択し

その中から【プロパティ】を選択する事で左図にある様なプロパティ画面が表示される。

このボリュームコントロール表示の左上にあるメニューの中から【オプション】を選択し

その中から【プロパティ】を選択する事で左図にある様なプロパティ画面が表示される。この画面の上側にある【音量の調整】にある選択ボタンで録音側を選択すると下側に 入力関係を選択する項目が表示される様になる。

ここの項目の左側にあるチェックボックスにチェックするとその項目が選択され右上図にある ボリュームコントロールにつまみが表示される様になる。

その為にとりあえず全部選択してからボリュームコントロール画面のつまみの下にある【選択】の チェックボックスを確認し必要な項目だけを選択する様にする。

そしてもう一度ボリュームコントロール表示の左上にあるメニューの中から【オプション】を 選択しその中から【プロパティ】を選択する事で録音のプロパティ画面を表示させて今度は ボリュームつまみを表示させなくてもよい項目のチェックボックスを外す様にする。

今回使用しているマシンはCD−RドライブとSCSIのCD−ROMドライブにIDEのCD−ROM ドライブの3台の為に、入力にはCDとCDデジタルにAUXの3つを選択している。

ここからの音楽CDを取り込む事も可能だが、直接データとして取り込んだ方が素早く確実な為に このCD関係の入力はデータ取り込み前後の視聴用として利用する為だけである。

その他に今回の目的であるデジタルオーディオインターフェイスの入力も選択する。

このデジタルオーディオインターフェイスの入力端子だが、コアキシャル(同軸)入力に関しては ボリュームコントロールで最大の上から1つ下の目盛りあたりが丁度よい感じがした。

曲によっては更に若干ボリュームを絞った方が良い様に思える曲もあるが、元々音楽用のCDは エキサイターにコンプレッサー等のエフェクターがかけてあり、レベルメーターを見るとこれでもか と言わんばかりに録音されており、元々の記録段階で歪んでしまっている物も有る様である。

またこれらのレベル調整はサウンドカードによっても異なる可能性がある為に、実際に何度か 録音してみて最適な位置を探し出す必要があるだろう。

◆再生ボリュームコントロールの設定

この再生ボリュームの調整は録音ボリュームとどちらを先に行っても良いが、よく再生ボリューム

の調整だけ行っておいて録音ボリュームの調整を確認しないと『音は出るが録音できない・・・』と

言う事がある為に必ず両方の調整を確認する事を忘れない様にする。

この再生ボリュームの調整は録音ボリュームとどちらを先に行っても良いが、よく再生ボリューム

の調整だけ行っておいて録音ボリュームの調整を確認しないと『音は出るが録音できない・・・』と

言う事がある為に必ず両方の調整を確認する事を忘れない様にする。この再生ボリュームの調整も録音ボリュームと同様にして出力信号関係の項目を選択する 他にそれぞれの出力レベルを決定するが、それにはまずボリュームコントロールを表示させる 必要がある。

このボリュームコントロール表示の左上にあるメニューの中から【オプション】を選択し

その中から【プロパティ】を選択する事で左図にある様なプロパティ画面が表示される。

このボリュームコントロール表示の左上にあるメニューの中から【オプション】を選択し

その中から【プロパティ】を選択する事で左図にある様なプロパティ画面が表示される。この画面の上側にある【音量の調整】にある選択ボタンで再生側を選択すると下側に 出力関係を選択する項目が表示される様になる。

ここでは出力として利用する項目だけ選択しておく様にし、ボリューム調節の画面に戻ったら CDやデジタル入力やWAVにMIDI等を一通り再生してみて好みの音量に調節しておく。

更に出力ボリューム画面の左端には全体の音量も調整できる為に、これもあわせてこのみに 調節しておくと良い。

またボリュームコントロール画面の各つまみの下にあるチェックボックスは、録音ボリュームの 時は選択だったのに対して再生ボリュームではミュート(消音)となっている為に逆に設定しない様に 注意する必要がある。

これらの調整を完了すればいつでも録音ができるようになる。

◆HDDレコーディングツール

HDDレコーディング用のソフトは色々有るが、今回はSoundBlaster Live!に

付属している『ウェーブスタジオ』において説明する。

HDDレコーディング用のソフトは色々有るが、今回はSoundBlaster Live!に

付属している『ウェーブスタジオ』において説明する。SoundBlaster Live!にはもうひとつのサウンドレコーダが付属していたが、 こちらの方はハードディスクのアクセスが頻繁すぎてデータの取りこぼしが発生する為に 今回ここでは説明しない。

このウェーブスタジオを起動すると右図の様なウインドウが開くが、新規画面と して開いてある為にそのままレコーディングが開始できる状態になっている。

あとは画面の上部中央に有る赤の丸い印が付けてあるボタンを押せばレコーディングを

開始するが、音楽の開始部分を取りこぼさない様にする為に必ずウェーブスタジオの方を

先にレコーディング状態にしてからDATやMDを再生状態にする様にする。

あとは画面の上部中央に有る赤の丸い印が付けてあるボタンを押せばレコーディングを

開始するが、音楽の開始部分を取りこぼさない様にする為に必ずウェーブスタジオの方を

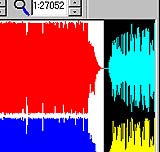

先にレコーディング状態にしてからDATやMDを再生状態にする様にする。レコーディング中には表示関係を行うと取りこぼしがある為に、データ取り込み中は 左図のように何も表示されないが、画面下部には現在のハードディスク残り容量に対して どれだけ使用したかをパーセントで表示するバーグラフが表示される。

その為にハードディスクに余裕が無くなって来たら早めに停止し、今まで取り込んだ データを他のドライブに移すかバックアップを取るようにしてから続きを行う様にする。

レコーディングが完了したら自動的に停止しない為に、必ずDATやMDが終了したら

ウェーブスタジオの停止ボタンを押してレコーディングを止める必要が有る。

レコーディングが完了したら自動的に停止しない為に、必ずDATやMDが終了したら

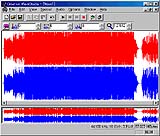

ウェーブスタジオの停止ボタンを押してレコーディングを止める必要が有る。レコーディング状態を停止させるとこれまで記録したデータを右図の様に波形として 表示してくれるようになる。

この右図から徐々に曲が始まり次の曲の先頭部分も少し入ってしまった事がわかるが、 この部分を後から修正する事で1曲のデータとして保存できるようになる。

取り込まれたデータはその場でウェーブスタジオの再生ボタンを押す事でいつでも

再生できるようになっている。

取り込まれたデータはその場でウェーブスタジオの再生ボタンを押す事でいつでも

再生できるようになっている。しかし取り込まれたデータはウェーブスタジオのテンポラリファイルとして残って いるだけの為に別にファイル名を付け新規保存でもしない限りはファイルとしての 記録はされていない。

その為に再生以外の操作は危険で、必ず先にデータをファイルとして保存しておいた 方がトラブル発生時のデータ紛失などが発生しても安心であろう。

◆取り込みデータの編集

音楽データを取り込んだら曲の先頭と最後の余分な部分を切り取ってしまい、元の

CDと同様なくらいの再生が出来るように編集しておくと良い。

音楽データを取り込んだら曲の先頭と最後の余分な部分を切り取ってしまい、元の

CDと同様なくらいの再生が出来るように編集しておくと良い。それにはレコーディングの際には前の曲の最後の部分と次の曲の頭くらいまでを 録音するくらいが後手編集する事を考えると丁度良いかも知れない。

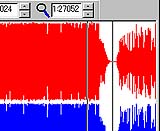

データの編集前には右図の様に曲の先頭や最後の部分にカーソルを移動し再生ボタンを 押し実際の編集ポイントを探し出しておく。

このようにカーソルを移動する事でこの部分からの曲の再生ができ便利である。

たとえば左図の様に曲の最後がわかったならば、曲の最後の位置にマウスカーソルを

左クリックする事で移動させておき、そのまま左クリックをしたままで右側の不要な

部分へと移動してやれば左図の様に黒く色が反転する様になる。

たとえば左図の様に曲の最後がわかったならば、曲の最後の位置にマウスカーソルを

左クリックする事で移動させておき、そのまま左クリックをしたままで右側の不要な

部分へと移動してやれば左図の様に黒く色が反転する様になる。この操作により不要部分の範囲を設定した事になり、あとはウェーブスタジオのメニュー にある【Edit】より【Cut】を選択すれば黒く反転していた部分が 取り除かれる様になる。

この操作を曲の先頭と最後に行ってやれば不要な部分が簡単に切り取れる為に、わざわざ レコーディング時にMDやDATと同期してスタートするというような面倒な操作から 開放される。

レコーディングしたデータを編集して1曲のデータとして保存したい場合は、

【File】メニューの中にある【Save Sound File As】を選択すると

右図の様な保存先指定のウィンドゥが出て来るようになる。

レコーディングしたデータを編集して1曲のデータとして保存したい場合は、

【File】メニューの中にある【Save Sound File As】を選択すると

右図の様な保存先指定のウィンドゥが出て来るようになる。この画面から保存したいドライブとフォルダーを指定し、中央に有るファイル名の 入力項目にファイル名を入力しておき右側にある保存ボタンを押せば記録される。

単に1曲だけを取り込んで編集する場合はこの方法で良いが、逆に何曲か入っている DATやMDを全てレコーディングしてから1曲ずつ切り出したい場合もある。

その際には削除したい範囲を指定するのではなく、1曲分の欲しい部分の範囲を指定して コピーしておき、新規に新しいウィンドゥを開いた所にペーストしてから編集し保存した 方が効率良い編集ができる。

ここで1曲分のデータ範囲を指定した後は必ずコピーで持って来るようにするが、ここで カットを実行してしまうと指定範囲を切り取った後のデータを前に詰めようとする処理時間が 長い為に作業効率が悪い。

ファイル名を指定して保存すると左図の様にウィンドゥ左下に保存ファイル名とその

保存進行状況をバーグラフとパーセンテージで表示してくれる。

ファイル名を指定して保存すると左図の様にウィンドゥ左下に保存ファイル名とその

保存進行状況をバーグラフとパーセンテージで表示してくれる。ファイルとして保存された後は、波形を表示している部分を再表示する為にしばらくの 間は波形を書き終わるまで次の操作はできないようになっている為に、あわてて操作すると 波形の表示が完了した後で今まで操作した分がまとめて処理されることがある為に注意が 必要である。

メインに戻る ⇒ オーディオメニュー ⇒ 機器関係 ⇒ 音楽取込